それが頼朝隠潜と絡め後世いろいろな物語(説)が作られており、時代小説のごとく面白い。

地元の人々の願いと思いが感じられる石仏群です。 −−− 以下にその幾つかをカメラに収めましたので示します。

3.8 春間近の湯河原山麓を歩く

−−石仏と梅園巡り−−

(1)日時と場所 : 2009年2月22日、

湯河原山麓(しとどの窟、幕山梅園)

(2)概要

今年の冬は暖かく、梅も丁度見頃と言うことで、観梅を兼ね湯河原の山麓を歩いてきました。この標高約600mの山麓には通称「しとどの窟」と呼ばれている巌窟遺跡があります。この巌窟は古くから近郷庶民の観音信仰の聖地とされ、多くの石仏が収められ続けてきた貴重な遺跡です。またこの巌窟が源頼朝が源氏旗揚げ当初の負け戦(1180年8月23日の石橋山合戦)で箱根山中に逃れ、一時この岩窟に隠れて一命を得たとされる歴史上の場所でもあり、大変興味のある遺跡でもあります。 今回この場所を出発点にし、沢道を下り標高約250m〜300mの幕山山麓の梅園を周遊し、湯河原駅へいたるコ−スを歩きました。ちょうど梅は満開で、紅白の木々が幕山を包み込むように咲き誇り、花見を十分楽しむことが出来ました。梅園から湯河原駅までの道のりは、まだ撓わに実を付けた柑橘類を見ながらの楽しい一時でした。

* 下にスクロ−ルすると写真がご覧になれます

|

| 「しとどの窟」への山道入り口は信仰聖地の雰囲気 |

|

| 山道は寄贈された灯籠や仏像が並び参道の雰囲気が漂う |

|

| 参道わきに置かれている石仏 |

|

| 湯河原町はこの一帯を文化財史跡と指定 |

| 正式名称は「土肥椙山巌窟内観音像群」、近郊庶民の信仰習俗を知る貴重な資料と言われている |

|

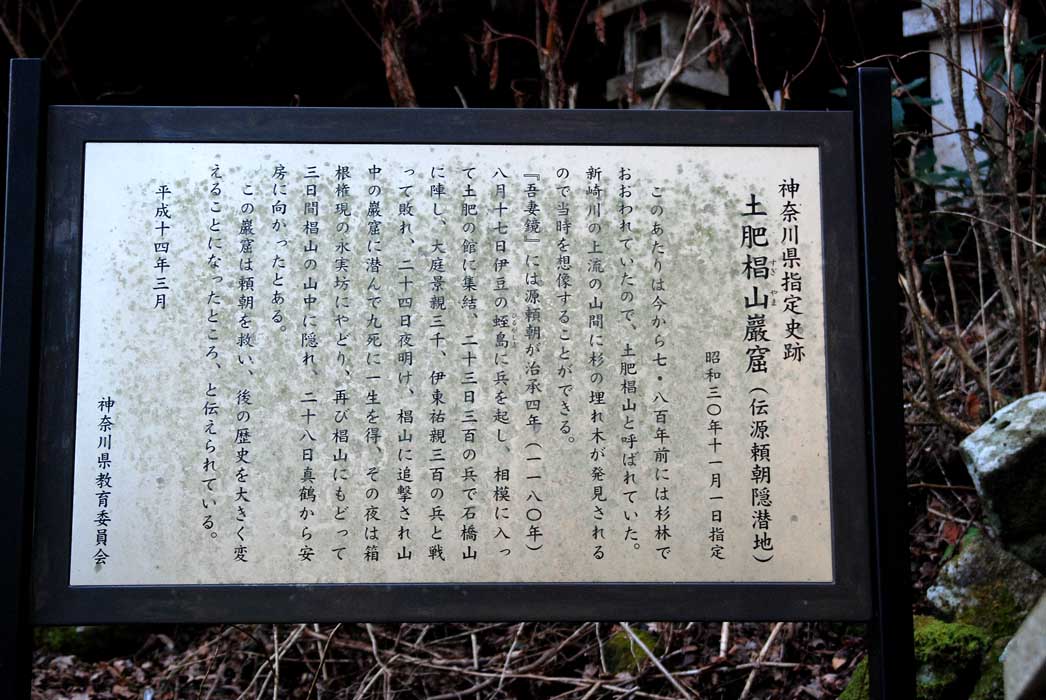

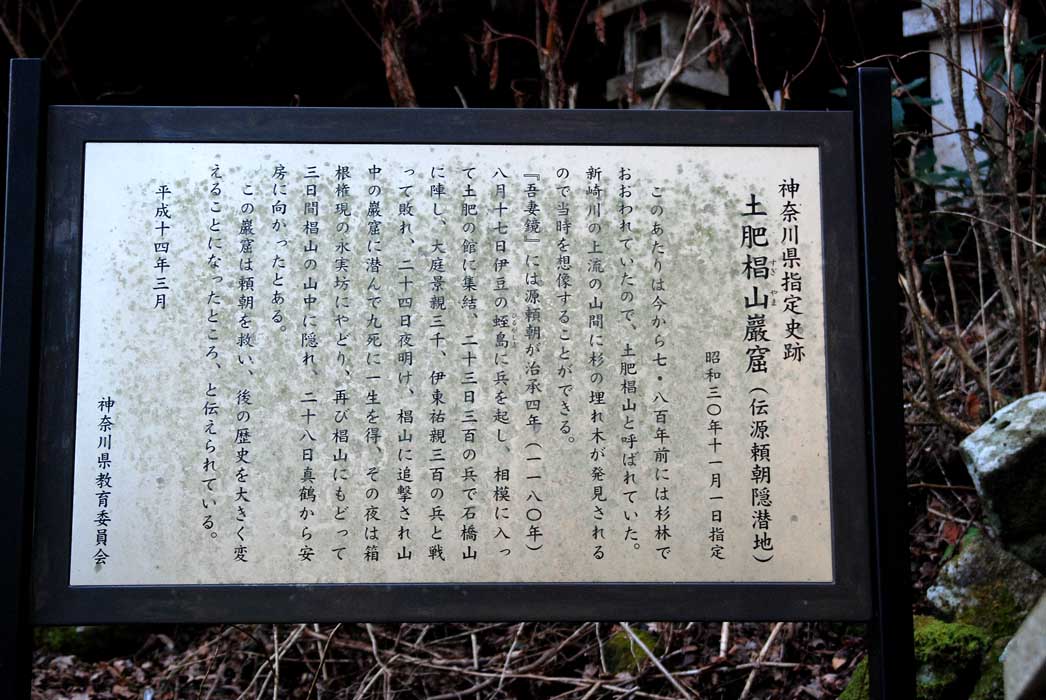

| この椙山巌窟は「源頼朝隠潜地」として県の史跡に指定されている |

| ”しとど”とは、小鳥(又は、’ほおじろ’と言う説あり)のことで、この巌窟から鳥が飛び出した由来からきている。 それが頼朝隠潜と絡め後世いろいろな物語(説)が作られており、時代小説のごとく面白い。 |

|

| 「しとどの窟」内の石仏群 |

| 61体の観音像があり、それらは地元で採掘された小松石に刻まれている。中世から大正にかけて作られ奉安され続け |

| てきた石仏であるが制作者は明確ではない。 しかし、一体一体非常に素朴な気品と美しさを具えている仏像群であり、 地元の人々の願いと思いが感じられる石仏群です。 −−− 以下にその幾つかをカメラに収めましたので示します。 |

|

| 石仏1: 見ているだけで安らぐ天女のような観音像 |

|

| 石仏2: 優しさが漂う観音像 |

|

| 石仏3: 仁王のような石仏 |

|

| 石仏4: 苔むし歴史が感じられる石仏群 |

|

| 石仏5: 優しさと気品が漂う石仏 |

|

| 山道より眺める幕山 |

| 「しとどの窟」より沢沿いに下ると、正面に幕山が見えてくる |

|

| 山道分岐点の石仏 |

| 山道入り口にはどこにも石仏が置かれており、「しとどの窟」への参道であったことがうかがえる。 |

|

| 山の神 |

| この一帯の山には住民が崇めていた幾つかの「山の神」があり、それらをまとめてこの地に置いたとのことである |

|

| 幕山山腹はちょうどこの時期紅白の梅の花に覆われていた |

|

| ちょうど見頃の紅白の梅 |

|

| 紅白競うがごとく咲き誇る梅 |

|

| 花に誘われ鳥(ジョウビタキの雄)たちも楽しそう |

|

| 山腹の梅園は多くの人たちで賑わっていた |

|

| 梅園近くでは河津桜が満開で春の雰囲気 |