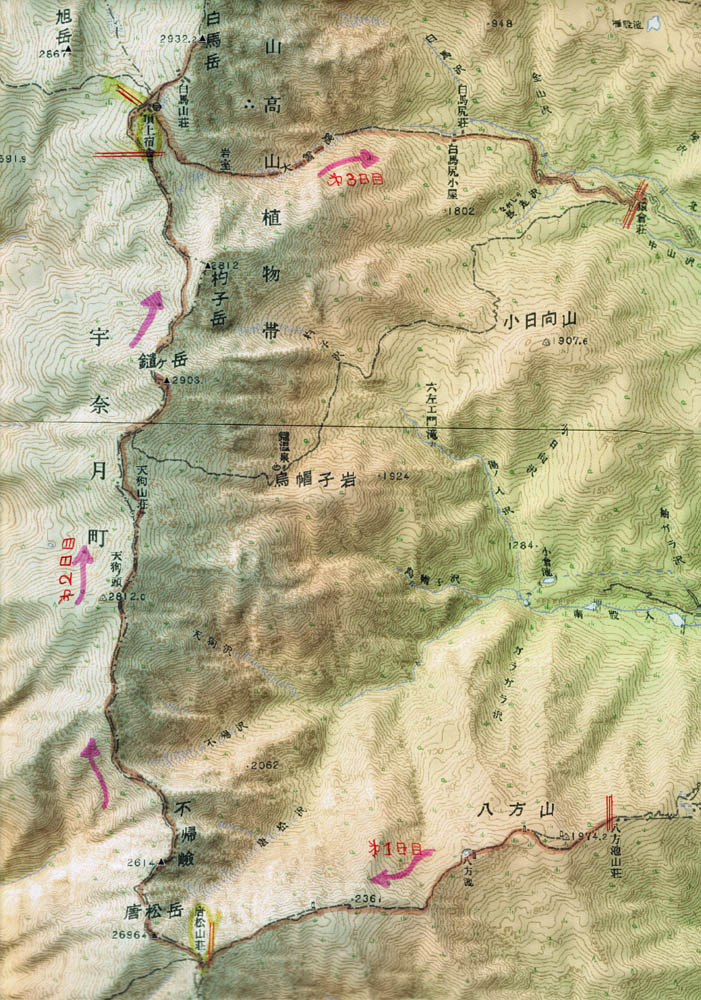

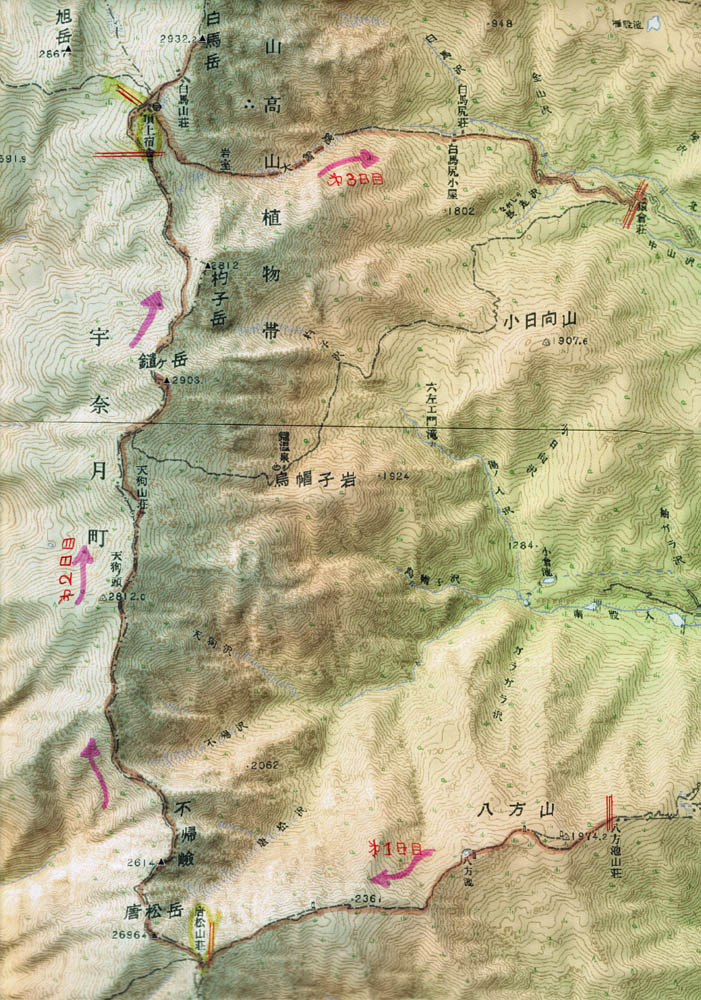

3.15丂壞偺搨徏妜偐傜敀攏嶰嶳廃梀

乮1乯.丂擔丂帪丂丗丂2011擭7寧25擔乣7寧27擔

乮2乯.丂奣丂梫

丂丂枅擭偺杒傾儖僾嶳峴丄崱擭傕嶳桭偲敀攏妜廃曈傪曕偄偰偒傑偟偨丅敀攏妜傊偼偙傟偱4夞栚偱偡丅崱擭偼娾曯偲愥宬偺曄壔偺偁傞僐乕僗傪妝偟傕偆偲慖傃傑偟偨丅擭楊傪峫偊傞偲彮偟僴乕僪側峴掱偱偡偑丄偦傟傪彮偟偱傕僇僶乕偟傛偆偲堦斒揑側僐乕僗偺媡僐乕僗傪偲傝傑偟偨丅

崱擭偼攡塉柧偗偑憗偐偭偨偨傔丄偙偺帪婜偼傗傗揤岓偑晄埨掕偱丄椗慄偺揥朷偑偒偐側偄僈僗乮嶳塤乯偺懡偄嶳曕偒偱偟偨丅偟偐偟丄僈僗偱嶳梕偑崗乆曄壔偡傞晽宨偼丄傑偨偙傟偼偙傟偱妝偟偄傕偺偱偡丅傑偨側偵傛傝傕椓偟偄嶳曕偒偑弌棃偰懱椡揑偵彆偐傝傑偟偨丅廳偄幨恀婡嵽傪攚晧偄丄椗慄偱偺幨恀傪偲寁夋偟傑偟偨偑丄幨恀偺偱偒嬶崌偺曽偼傕偆堦偮偺婥偑偟傑偡丅奆偝傫偵嶳偺姶摦偑彮偟偱傕揱偊傜傟傟偽偲丄埲壓偵偲偒偳偒偺幨恀傪嵹偣傑偡丅

丂乽僐乕僗奣梫乿

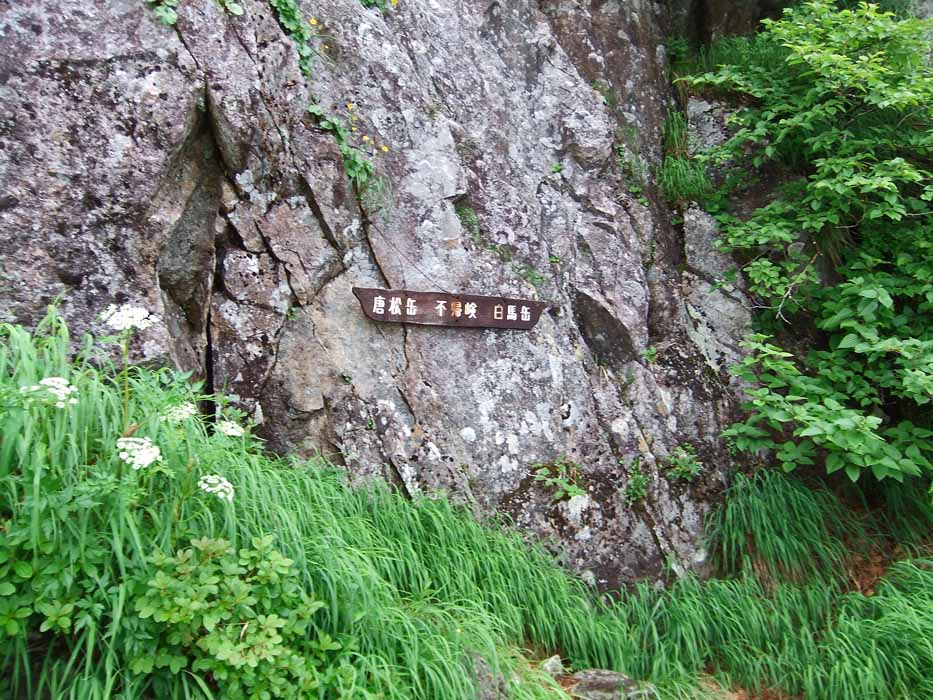

丂丂戞1擔栚丗丂敧曽抮嶳憫乮1850倣乯---敧曽抮---娵嶳働儖儞---搨徏妜嶳憫乮2620倣乯攽

丂丂戞2擔栚丗丂敧曽抮嶳憫---搨徏妜乮2696倣乯---晄婣僲浻乮2614倣乯---揤嬬僲戝壓傝---

丂丂丂丂丂丂丂丂丂揤嬬僲摢---揤嬬嶳憫乮2730倣乯----敀攏桒儢妜乮2903倣乯---庅巕妜乮2812倣乯

丂丂丂丂丂丂丂丂丂---敀攏妜捀忋廻幧乮2730倣乯攽

丂丂戞3擔栚丗丂敀攏妜捀忋廻幧---敀攏妜乮2932倣乯---敀攏妜捀忋廻幧---娾幒---戝愥宬

丂丂丂丂丂丂丂丂丂---敀攏怟彫壆乮1560倣乯---墡憅憫乮1250倣乯

| 僐乕僗奣梫乮戞1擔栚--戞2擔栚--戞3擔栚僐乕僗乯 |

|

| 丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂仏丂愒慄偑崱夞偺廃梀僐乕僗 |

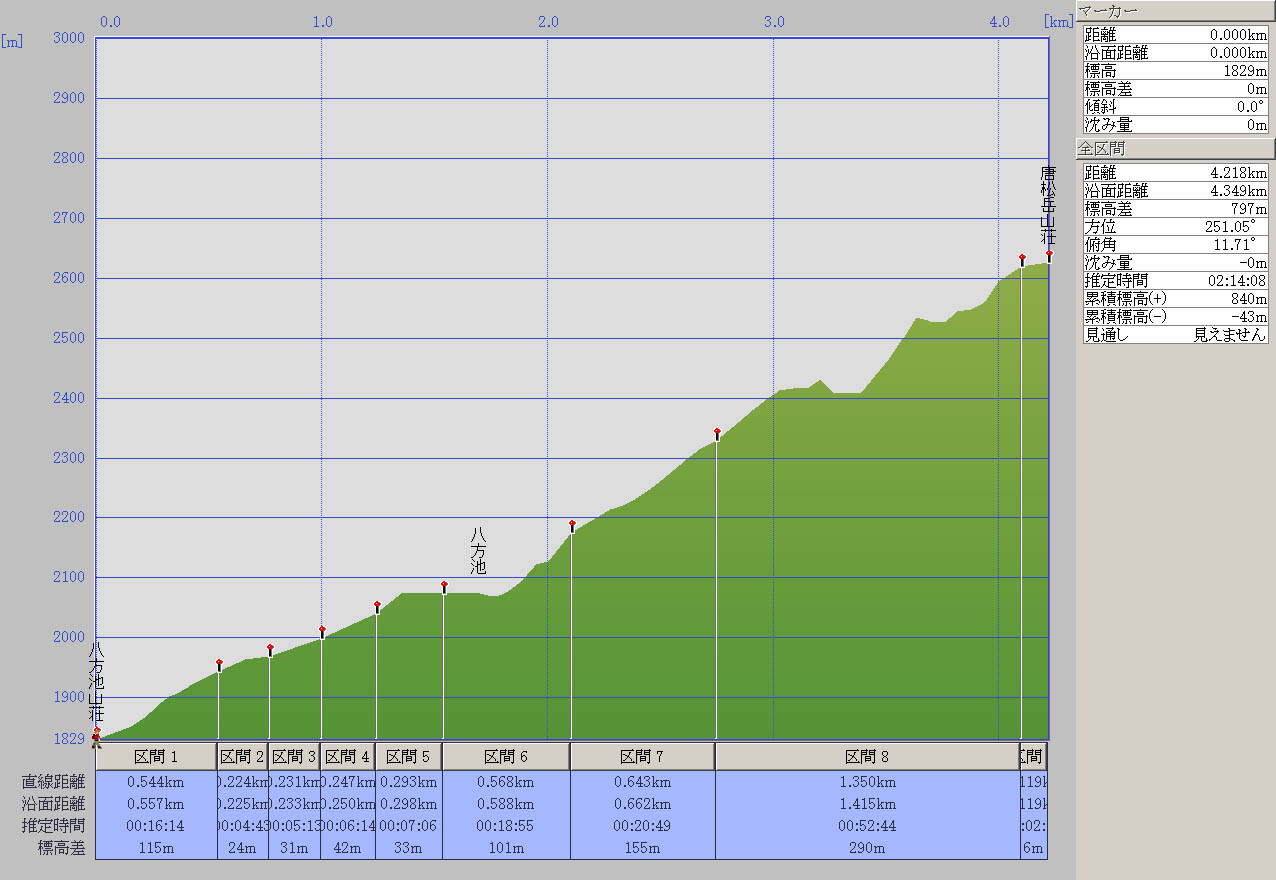

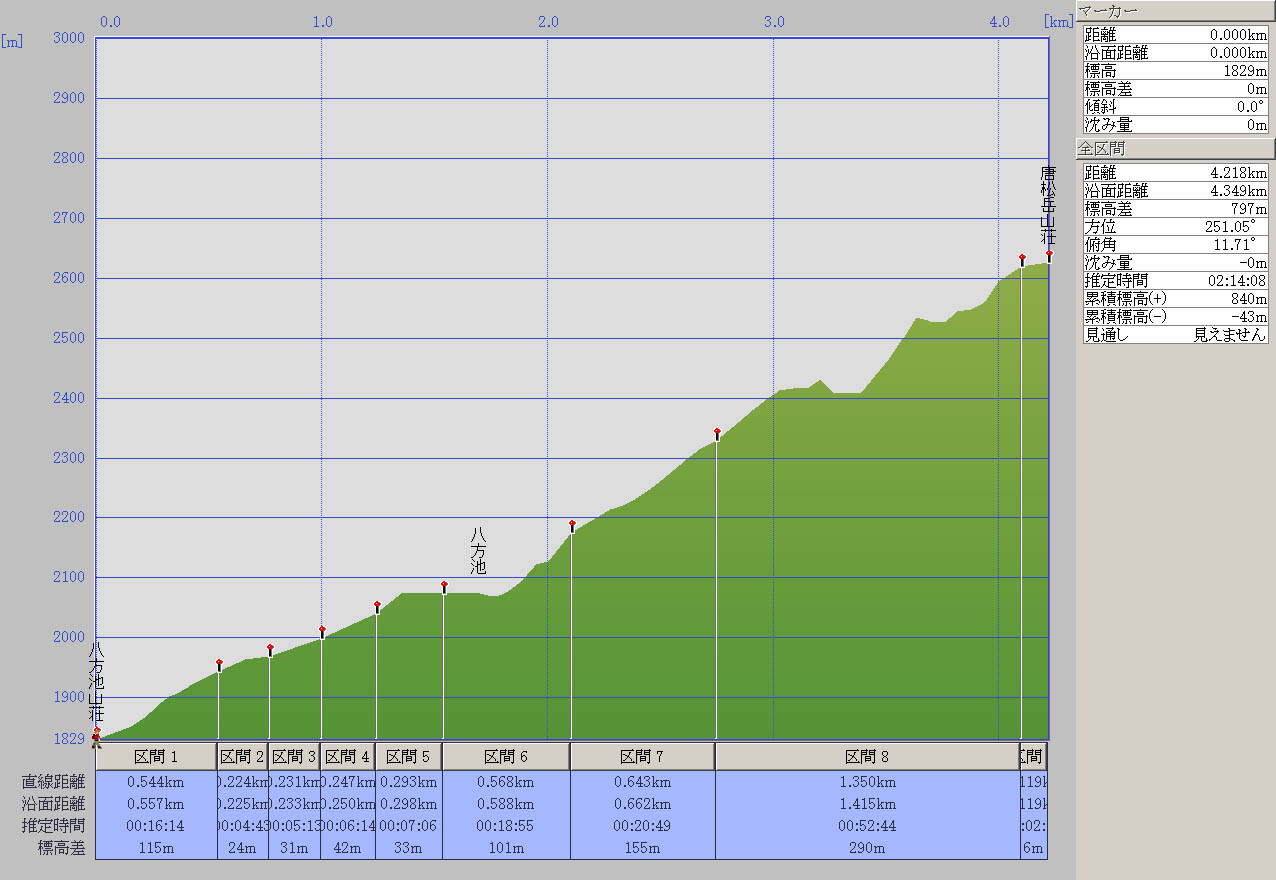

| 戞1擔栚偺僐乕僗抐柺恾乮敧曽嶳憫--敧曽抮--娵嶳働儖儞--搨徏妜嶳憫乯 |

|

| 丒敧曽旜崻儕僼僩廔揰偺敧曽嶳憫偐傜搨徏妜嶳憫傑偱傪傂偨偡傜搊傞僐乕僗 |

| 丒増柺嫍棧栺4.4倠倣丄昗崅嵎栺800倣偺搊傝堦曽偺峴掱丄偟偐偟揤婥偑傛偗傟偽塃庤偵敀攏嶰嶳傗晄婣僲浻丄嵍庤偵屲棿妜丄幁搰憚儢妜偑朷傔傞夣揔側僐乕僗丅崱夞偼彫塉岎偠傝偺僈僗偑晳偆晄埨掕側揤岓偱傛偄挱朷偼摼傜傟側偐偭偨丅偟偐偟柖偺偁偄傑偵尒偊傞嶳乆偼傑偨奿暿偺庯偑偁偭偨丅 |

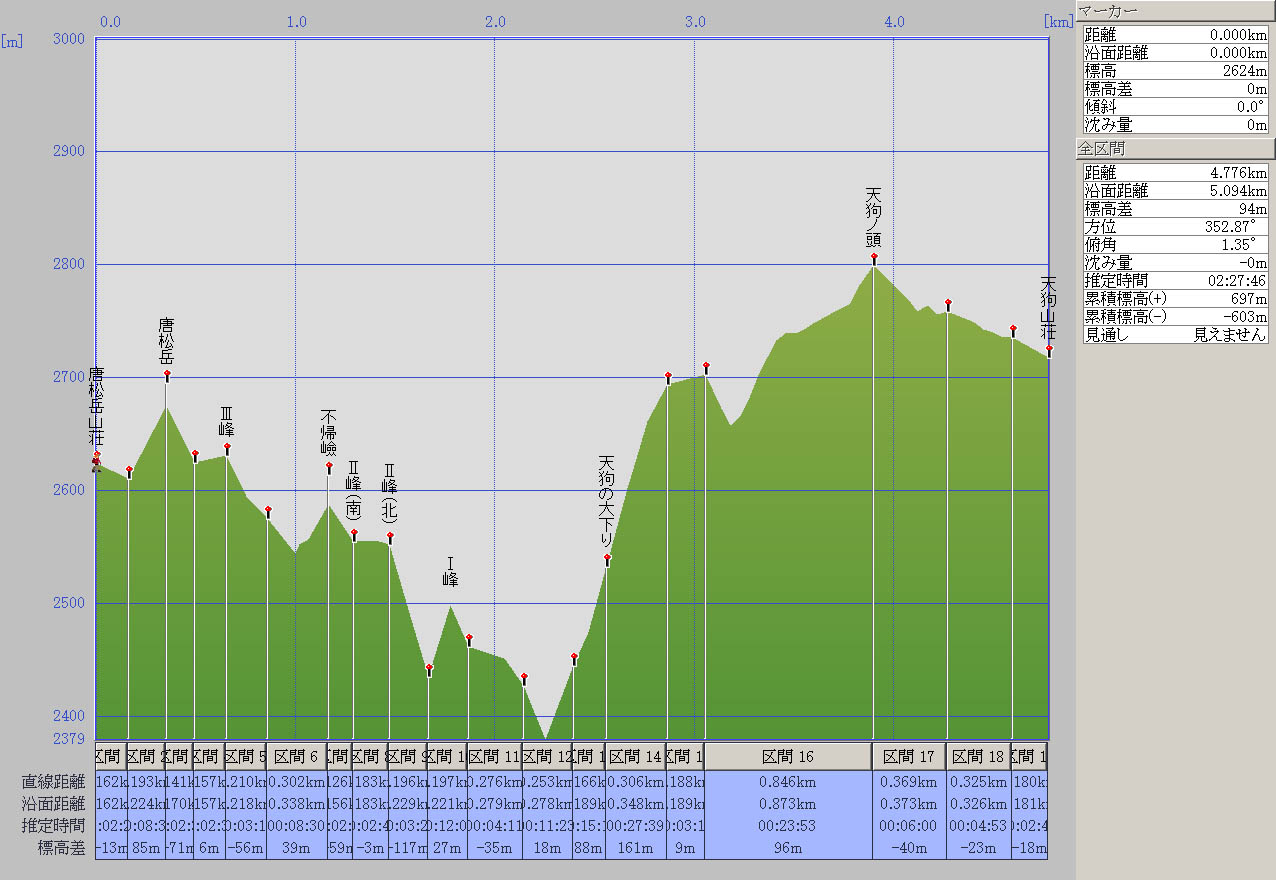

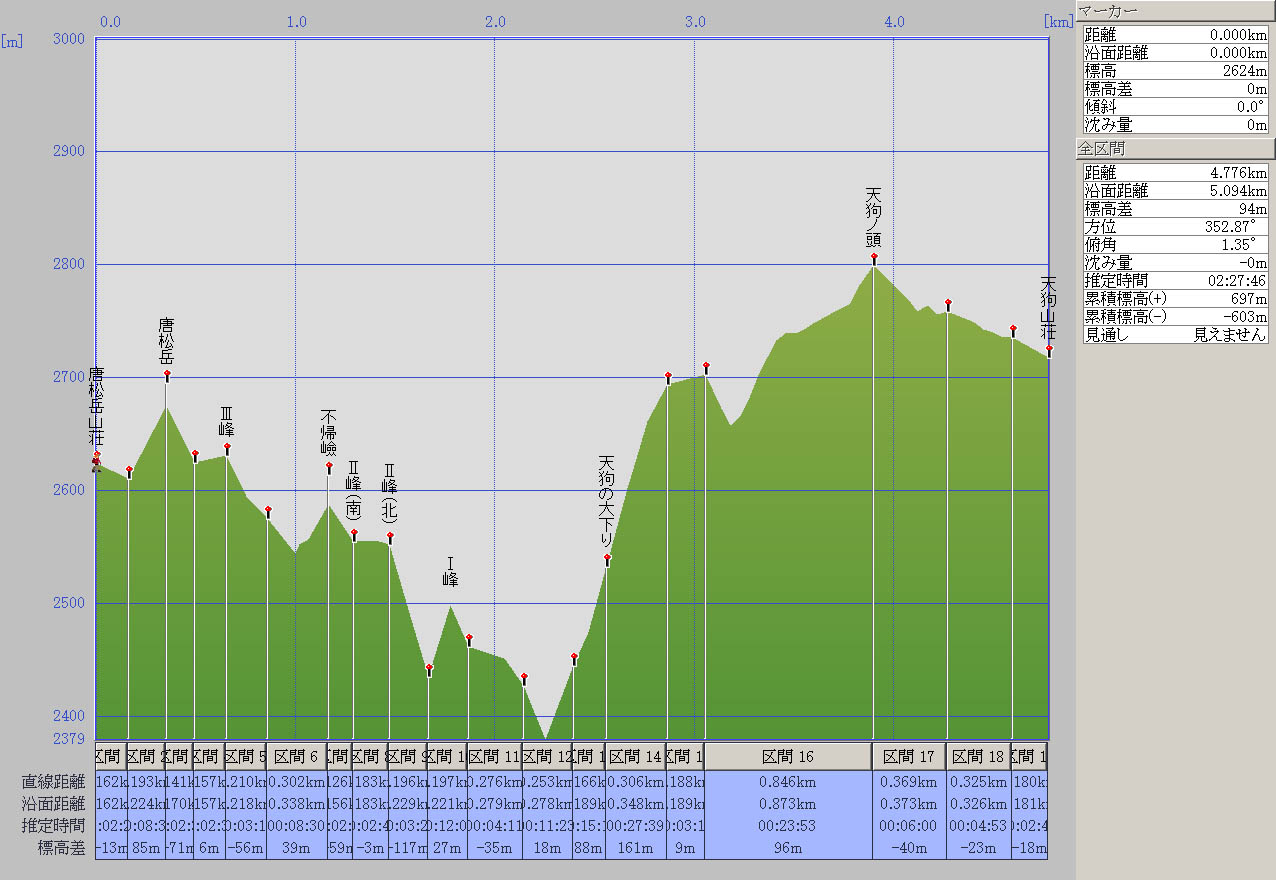

| 戞2擔栚慜敿偺僐乕僗抐柺恾乮搨徏妜嶳憫---晄婣僲浻---揤嬬偺戝壓傝--揤嬬嶳憫乯 |

|

| 丒2擔栚偺慜敿僐乕僗丗崱夞偺慡峴掱拞偱嵟傕恄宱傪巊偆曕偒擄偄乮擄強乯僐乕僗丄摿偵晄婣僲浻偺嘦曯乮杒曯乯乣嘥曯娫偲揤嬬僲戝壓傝偺拞暊偼媫幬柺偵僋僒儕応偲僴僔僑偑懡偔偁傝丄揤岓偑埆偄偲偒偼梫拲堄売強偱偁傞丅岾偄崱夞偼僈僗偑晳偆忦審偱偁偭偨偑塉偵憳傢偢夣揔偵忋傝壓傝弌棃偨丅 |

| 丒増柺嫍棧丗栺5倠倣丄椵愊昗崅丗+697倣丄-600倣偺婲暁偵晉傫偩僐乕僗偱偁傞丅 |

| 戞2擔栚屻敿偺僐乕僗抐柺恾乮揤嬬嶳憫--桒儢妜--庅巕妜--敀攏妜捀忋廻幧乯 |

|

| 丒2擔栚偺屻敿僐乕僗丗慜敿偺擄僐乕僗傪捠夁偟傎偭偲偡傞偑丄慜曽偵戝偒偔桒儢妜丄庅巕妜偑棫偪偼偩偐傝懱椡偺偄傞僐乕僗偱偁傞丅 |

| 丒増柺嫍棧丗傗偔4.4倠倣丄椵愊昗崅丗+471倣丄-407倣 |

| 丒2擔栚偺慡僐乕僗椵寁丗増柺嫍棧丗9.4倠倣丄椵愊昗崅丗+1168倣丄-1047倣偲偐側傝偺婲暁偲曄壔偺偁傞挿挌応僐乕僗丄崱夞偼堦擔拞僈僗偑晳偆挱朷偑岠偐側偐偭偨偑嶳乆偼僈僗偱崗乆偲曄壔偑偁傝妝偟傔偨丅傑偨側偵傛傝傕椗慄忋偼椓偟偔丄懱椡徚栒偵偼彆偐偭偨丅 |

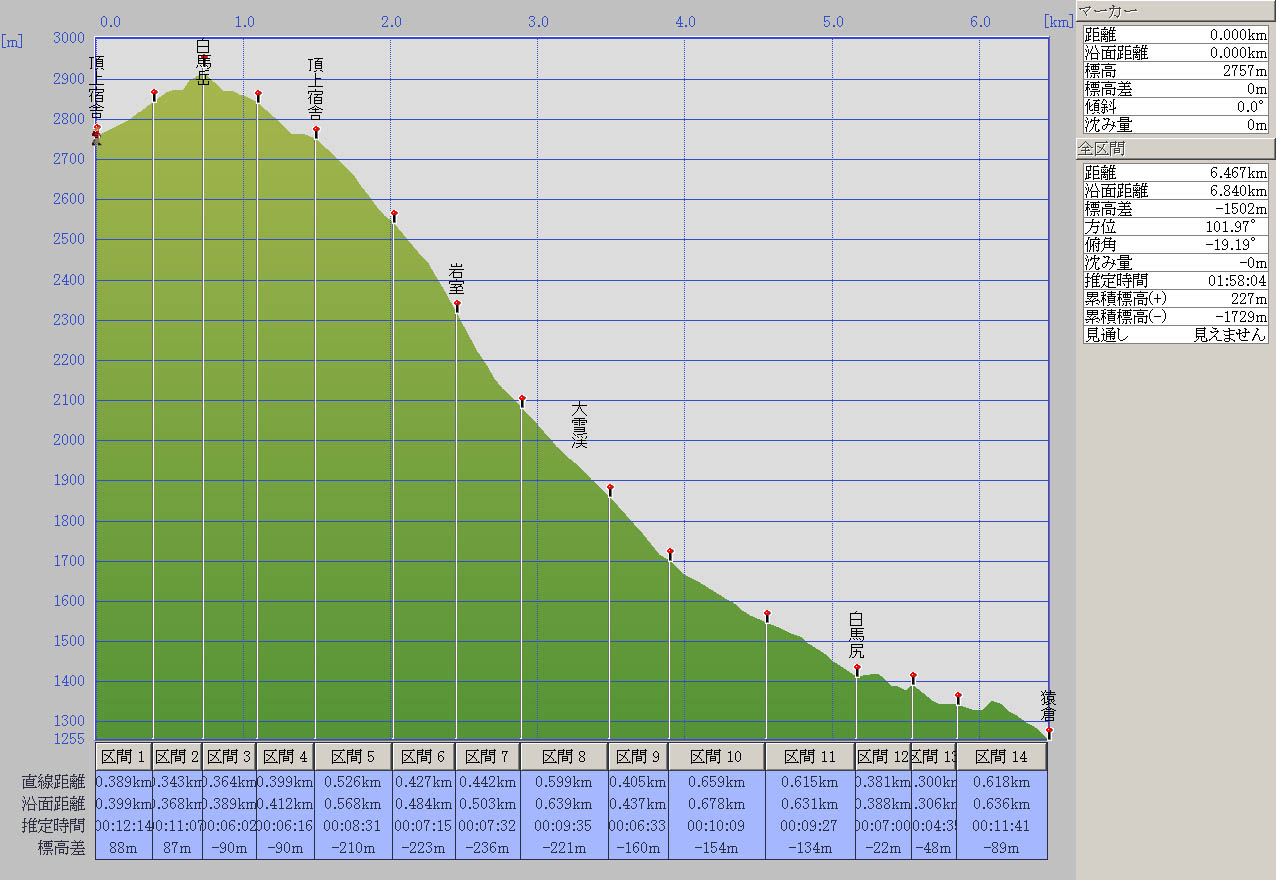

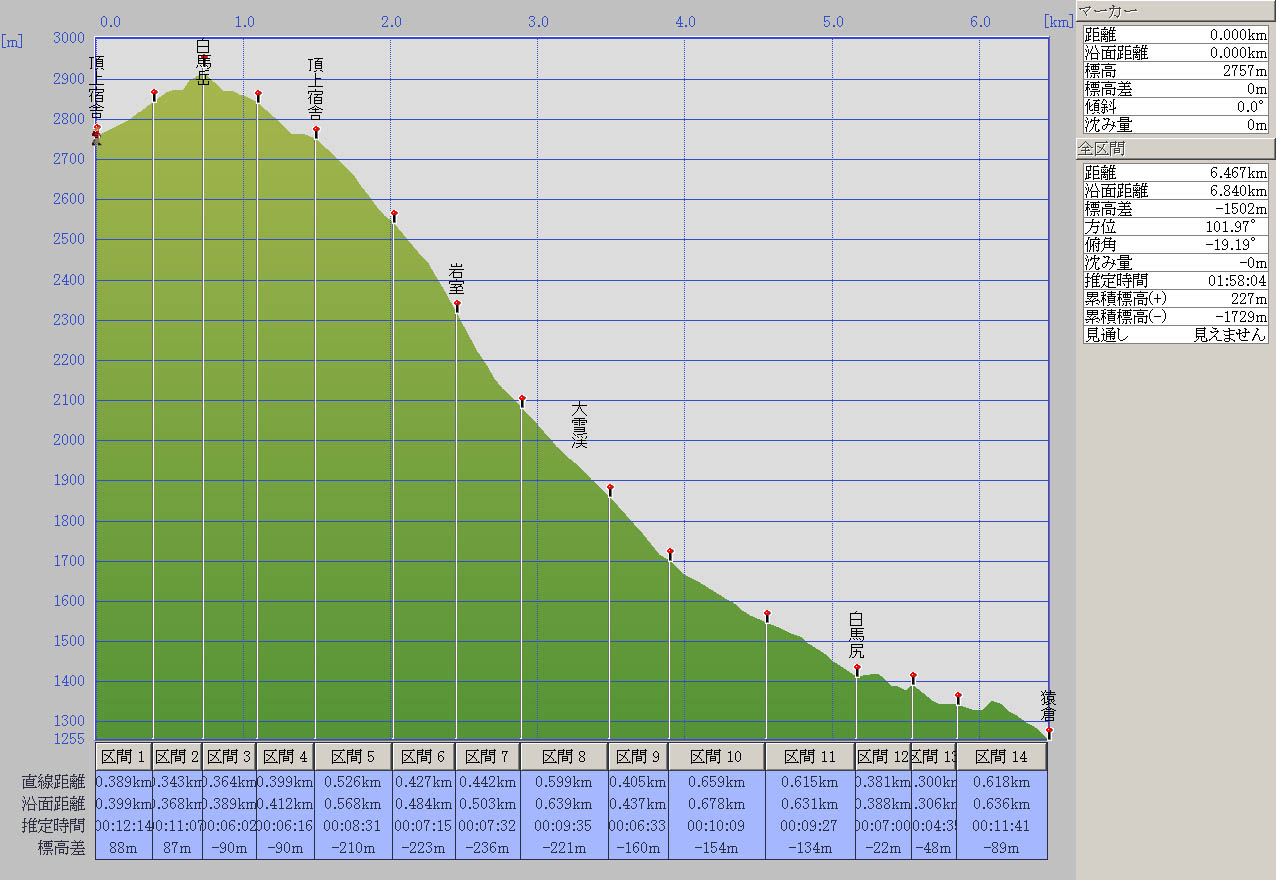

| 戞3擔栚偺僐乕僗抐柺恾乮嶳捀廻幧--敀攏妜--嶳捀廻幧--戝愥宬--敀攏怟--墡憅乯 |

|

| 丒3擔栚偺僐乕僗丗搊嶳幰偵恖婥偺偁傞戝愥宬僐乕僗丄傎傏壓傝堦曽偺峴掱偱丄偦偺栺40亾偼愥宬偱椓偟偄夣揔側僐乕僗偱偁傞丅偨偩旀傟偨恎懱偵偼旼偺晧扴偑戝偒偄丅 |

| 丒増柺嫍棧丗栺6.5倠倣丄椵愊昗崅丗+227倣丄-1729倣 |

丂丂仏壓傊僗僋儘乕儖偡傞偲幨恀偑偛棗偵側傟傑偡

俙.丂戞1擔栚乮敧曽抮嶳憫-----搨徏妜嶳憫娫乯

|

| 幨恀.1丗丂丂丂丂敧曽抮嶳憫傪弌敪 |

| 僈僗偵曪傑傟彫塉崿偠傝偺旜崻傪搊傞丅偙偺曈偼娤岝媞偑懡偄 |

|

| 幨恀.2丗丂丂搊嶳楬榚偺僯僢僐僂僉僗僎 |

|

| 幨恀.3丗丂敧曽抮 |

| 抮偺廃曈偼妛惗搊嶳幰偱擌傢偭偰偄傞丅惏傟偰偄傟偽嵍塃偵屻棫嶳偺 嶳乆偑側偑傔傜傟傞愨岲偺応強丅丂丂丂攚宨偼僈僗偵暍傢傟傞敀攏嶰嶳 |

|

| 幨恀.4丗丂丂丂塤晳偆屲棿妜 |

|

| 幨恀.5丗丂娽慜偵峀偑傞晄婣僲浻偺嶳梕乮娵嶳働儖儞2360倣偵偰乯 |

| 梻擔廲憱偡傞嶳梕偑尰傟丄偟偽偟尒擖傞 |

|

| 幨恀.6丗丂晄婣偺嘦曯乮杒乯--揤嬬僲戝壓傝丂偺嶳梕 |

| 崱夞偺僐乕僗偱偺嵟戝偺擄強丄弒尟側椗慄偵嬞挘姶偑憱傞 |

|

| 幨恀.7丗丂丂丂揤嬬暯--敀攏嶰嶳墦朷 |

| 戝傜偐側嶳梕丄崅嶳怉暔偑懡偄傕偺偲婜懸偑朿傜傓 |

|

| 幨恀.8丗丂丂娵嶳働儖儞乮2360倣乯傛傝怣廈懁墦朷 |

俛.丂塤偲娾曯偺怐傝側偡晽宨乮搨徏妜椗慄傛傝乯

搨徏嶳憫乮2620倣乯偺偁傞椗慄偼揤婥偑傛偗傟偽慺惏傜偟偄挱朷偑摼傜傟傞丅惓柺偵櫅妜偺梇巔偑敆傝丄偦傟偵懕偔棫嶳嶰嶳偑尒傜傟傞丅傑偨丄偙偺屻棫嶳楢曯偺怣廈懁偲崟晹丒晉嶳懁偱偼椗慄傪嫴傒揤岓偑戝偒偔曄傢傞偙偲偑懡偔丄曄壔偺偁傞嶳梕偑尒傜傟傞応崌偑懡偄丅偟偐偟挌搙搊嶳擔偼揤岓偑埨掕偣偢丄塤偑懌憗偵棳傟崗乆曄壔偟偰偄偨丅偙傫側忦審壓偱嶰媟傪悩偊丄梉宨偲挬宨傪慱偭偰傒偨丅

|

| 幨恀.9丗丂丂丂搨徏妜梉徠 |

|

| 幨恀.10丗丂丂丂丂搨徏妜梉徠乮2乯 |

| 擔杤娫嵺偵側傝惵嬻偑朷傔傞傛偆偵側偭偨 |

|

| 幨恀.11丗丂丂塤晳偆櫅妜丒棫嶳楢嶳梉宨 |

|

| 幨恀.12丗丂丂塤晳偆櫅妜 |

| 弒尟側櫅妜偺嶳梕丄偙偺嶳偼塤晳偆巔偑帡崌偭偰偄傞傛偆偱偁傞 |

|

| 幨恀.13丗丂丂塤桸偔晄婣僲浻嶳夠 |

| 師乆偲扟掙偐傜桸偄偰偼徚偊傞僈僗丄傑傞偱悈杗夋傪尒傞傛偆偩 |

|

| 幨恀.14丗丂丂塤偺儀乕儖偵曪傑傟傞憗挬偺櫅妜嶳夠 |

|

| 幨恀.15丗丂憗挬偺幁搰憚儢妜墦朷 |

| 屲棾偺椗慄墇偟偵憃帹曯偑偔偭偒傝朷傔傞 |

|

| 幨恀.16丗丂丂丂挬從偗偺屲棿妜 |

|

| 幨恀.17丗丂丂丂丂埉岝幩偡塤奀 |

| 塤奀偵暍傢傟傞怣廈懁偺嶳傗扟 |

|

| 幨恀.18丗丂丂埉岝幩偡塤奀乮2乯 |

|

| 幨恀.19丗丂挬偺櫅妜嶳夠 |

俠丏戞2擔栚乮搨徏嶳憫-----敀攏妜捀忋廻幧乯

憗挬偼彫塉崿偠傝偺塤偵暍傢傟擔偺弌偼尒傞偙偲偑弌棃側偐偭偨丅偟偐偟丄岾偄5帪崰偐傜塤偑偒傟傑偢傑偢偺揤岓偵側偭偨丅婥崌偄傪擖傟崱擔偺挿挌応偺曄壔偺偁傞廲憱傪僗僞乕僩偡傞丅

|

| 幨恀20.丗丂丂丂搨徏妜嶳捀傛傝屲棿妜墦朷 |

|

| 幨恀.21丗丂丂弒尟側嶳梕傪尒偣傞晄婣僲浻偲揤嬬偺戝壓傝 |

| 慜曽偺塤偺壓偑嘦曯偱偙偺搊嶳楬偺嵟戝偺擄強 |

|

| 幨恀.22丗丂嘦曯偺壓傝応 |

| 丂偔偝傝応偱廰懾 |

|

| 幨恀.23丗丂嘦曯乮杒乯壓傝応偵偁傞昗幆 |

|

| 幨恀.24丗丂丂丂媫弒側娾応傪峴偔搊嶳幰 |

|

| 幨恀.25丗丂僈僗晳偄忋偑傞媫弒側娾応傪峴偔搊嶳楬 |

|

| 幨恀.26丗丂丂側偩傜偐側揤嬬暯廃曈乮揤嬬僲摢傛傝乯 |

| 晄婣僲浻傪搉傝丄揤嬬僲戝壓傝傪搊傝愗傞偲揤嬬僲摢偵摓拝偡傞丅嶳梕偑堦曄偡傞丅 |

|

| 幨恀.27丗丂搊嶳楬榚偵嶇偔僐儅僋僒乮揤嬬暯椗慄乯 |

|

| 幨恀.28丗丂丂揤嬬彫壆慜偺悈応 |

| 廲憱楬桞堦偺悈応 |

|

| 幨恀.29丗丂娽慜偵棫偪偼偩偐傞敀攏桒儢妜乮2903倣乯 |

| 梇戝偱嶳敡偑敀偔旤偟偄嶳梕偱偁傞丅嶳敡偼敀偄嵱愇懷偵暍傢傟偰偄傞丅 |

|

| 幨恀.30丗丂丂僈僗偵暍傢傟傞敀攏桒儢妜 |

|

| 幨恀.31丗丂丂丂桒儢妜拞暊傛傝揤嬬彫壆曽柺傪朷傓 |

|

| 幨恀.32丗丂庅巕妜拞暊傛傝娵嶳丒敀攏妜曽柺 |

| 傕偆堦搊傝偱捀忋廻幧丄娵嶳廃曈偼崅嶳怉暔偑懡偔旀傟傪朰傟偝偣傞 |

俢.戞3擔栚乮敀攏妜捀忋廻幧--敀攏妜--戝愥宬--墡憅乯

憗挬偼崱擔傕彫塉崿偠傝偺僈僗偵暍傢傟擔偺弌傪尒傞偙偲偑弌棃側偐偭偨丅6帪崰傛傝僈僗偑愗傟丄搊嶳幰偑摦偒弌偡丅

|

| 幨恀.33丗丂彫塉崀傞拞丄敀攏妜嶳捀偵岦偐偆搊嶳幰 |

|

| 幨恀.34丗丂丂庅巕妜丄桒儢妜墦朷 |

|

| 幨恀.35丗丂戝愥宬傪尒壓傠偡乮敀攏妜嶳捀晅嬤傛傝乯 |

|

| 幨恀.36丗丂敀攏妜嶳捀晅嬤偺壴乆 |

|

| 幨恀.37丗丂戝愥宬壓嶳僗僞乕僩 |

|

| 幨恀.38丗丂搊嶳楬榚偺壴乆 |

|

| 幨恀.39丗丂搊嶳楬榚偺壴乆乮2乯 |

| 戝愥宬傑偱偺媫幬柺偵偼懡偔偺崅嶳怉暔偑嶇偒棎傟偰偄傞 |

|

| 幨恀.40丗丂愥宬榚偵嶇偔壴乆 |

|

| 幨恀.41丗丂丂愗傝棫偮庅巕妜偺旜崻 |

|

| 幨恀.42丗丂尦婥偵搊傞搊嶳幰 |

|

| 幨恀.43丗丂丂丂偄傛偄傛戝愥宬 |

.jpg) |

| 幨恀.44丗丂丂丂墑乆偲懕偔愥宬 |

.jpg) |

| 幨恀.45丗丂愥宬傪搊傞搊嶳幰 |

| 棊愇偑偁傞偺偱愥宬拞墰傪搊傞 |

|

| 幨恀.46丗丂愥宬傛傝敀攏妜墦朷 |

|

| 幨恀.47丗丂丂戝愥宬傪峴偔搊嶳幰 |

|

| 幨恀.48丗丂戝愥宬廔揰 |

|

| 幨恀.49丗丂敀攏妜傪朷傓乮敀攏怟傛傝乯 |

| 夦変傕側偔妝偟偄嶳峴傪廔偊傞偙偲偑弌棃傑偟偨丅--丂--丂傒側偝傫偵姶幱丄姶幱偱偡両 |