6.3 自動車用ヘッドランプの製品技術動向

その4: LEDヘッドランプの製品化(追補)

・・・「人と車のテクノロジ-展2009」見学記

1.まえがき

今年も5月20日から横浜パシフィコで(社法)自動車技術会主催の「人とくるまのテクノロジ-展2009」が開催されました。この展示会は技術セミナ-も併設開催されており、言わば自動車業界の技術の祭典であります。それとともにこの展示会は車の最先端技術を部外者の一般見学者にも分かりやすく解説展示しており、毎年楽しみに行っております。

今年は、 ①.調査してきたヘッドランプのその後の動向、特にLEDヘッドランプの製品化のようす、

②.環境問題や燃料価格の高騰などから俄然自動車業界の主課題となったハイブリッド車の開発状況

などを中心に見学してきました。 以下にデジカメ写真を中心に簡単に見学記を記します。

2.展示車に見るヘッドランプのLED化

トヨタのレクサスLS600hに世界で初めて搭載されましたが、その後各社が追従するか、またグレ-ドの低い大衆車に展開されるかなど、興味ある点でした。

(1)搭載車種の拡大

製品化はトヨタ以外はありませんでしたが、トヨタ(小糸製作所と共同開発)は、車種をレクサスRX450hと5月に発売開始した3代目プリウスに搭載車種を拡大しました。特に、トヨタが主力戦略車として世界展開するプリウス(*1)に搭載したことは他社にも影響を与えるものと思われます。

*1: プリウスへの搭載は全車種ではなく、ややグレ-ドの高い車種「ツ-リングセレクション」に搭載、

以下にその概要を紹介します。

|

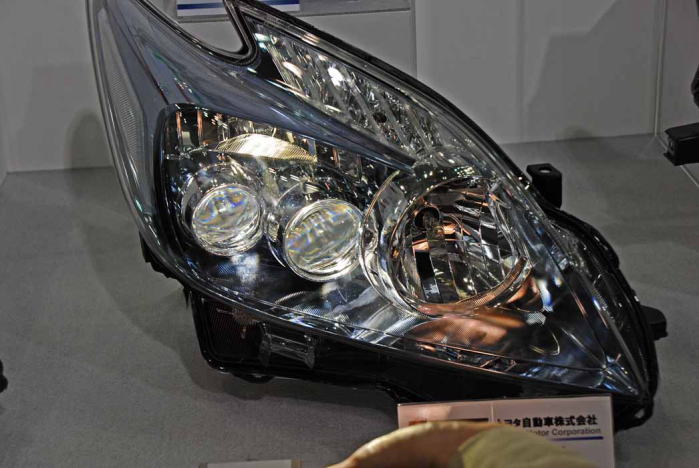

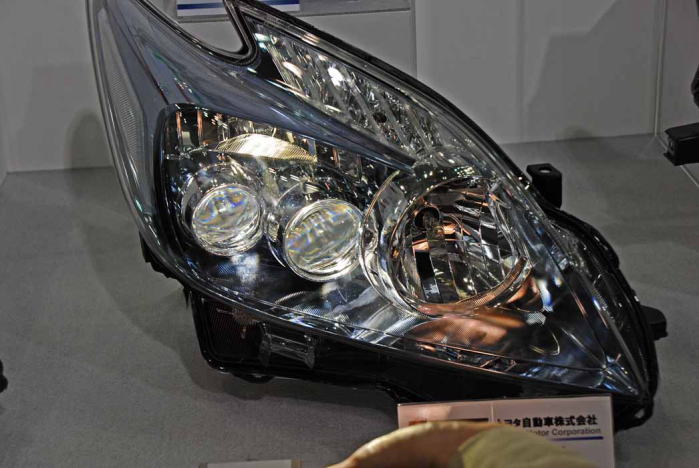

写真1: プリウスのLEDヘッドランプ

LED3個をロ-ビ-ムランプに使用、 |

|

写真2: プリウスのLEDヘッドランプの構成

LEDを使用した2連プロジェクタ-ランプと小型反射鏡より構成されている

最初のレクサス型と比較すると、LEDが5個から3個に減り、小型反射板の位置が下部より上部に変わっ

ているが各々の照明ユニットの配光を合成して目標配光を得るという設計の考え方は同じようである。

LEDの高出力化設計がまた一歩進んだ。 使用LEDチップは日亜化学工業との共同開発品である。

|

|

|

写真3: 他の車種のLEDヘッドランプ

(レクサスRX450hと思われる?)

LEDは2連プロジェクタ-ランプと下部反射鏡にそれぞれ使用(計3個)されている |

|

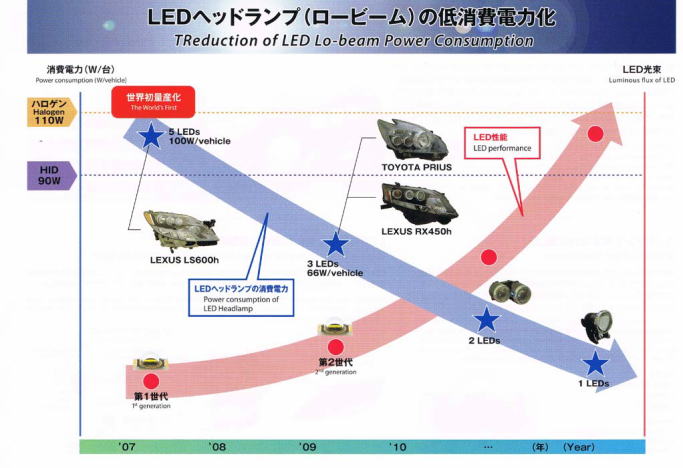

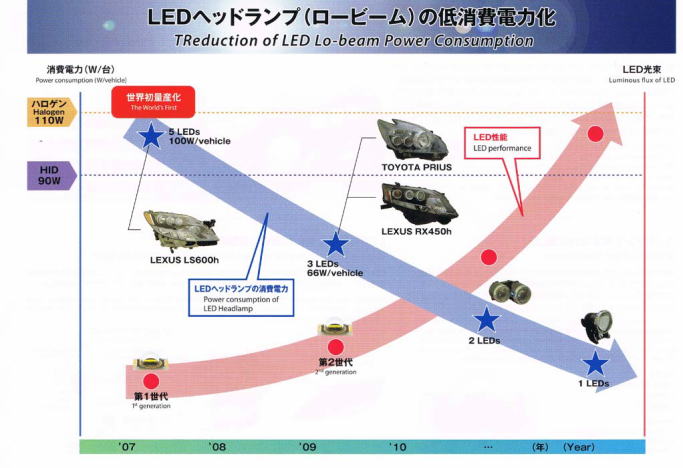

| 図1: 小糸製作所が描くLEDヘッドランプのロ-ドマップ |

図1.に示すロ-ドマップのように、LEDが2個、1個と進むかどうかは疑問な点もある。相当なLEDの効率・耐熱性の向上が必要であること、個数が少なくなることによりLED化の特徴であるデザインの多様性が失われること、発光部光源形状の大きさの問題から反射鏡光学設計の難しさが増加するなど、新たな問題点も現れ、他の光源とまさに競争となるであろう。

(2)展示車種

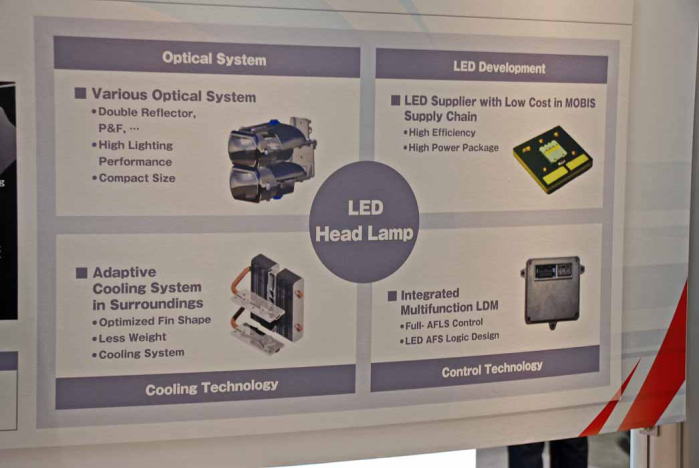

各社LED化の開発は進められていると推定される。今回の展示では韓国の現代自動車が搭載モデルを出品していた。

|

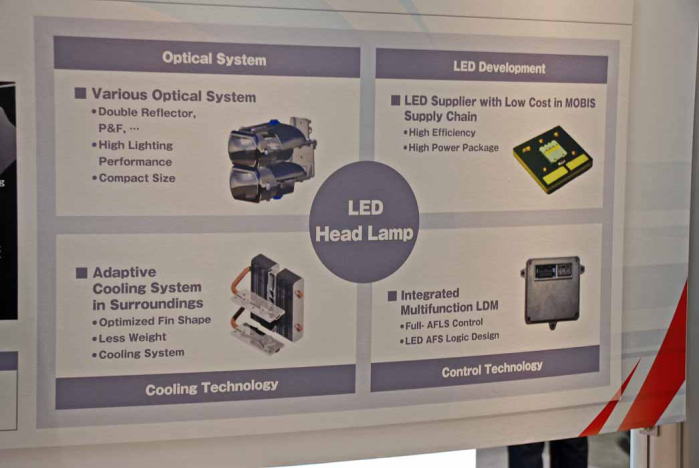

写真4: 現代自動車(韓国)のLEDヘッドランプのモデル

(製品化は不明)

|

|

|

| 写真5: 現代自動車のLEDヘッドランプの説明図 |

|

3.今年の注目展示・・・ハイブリッドカ-

今年の注目技術はハイブリッドカ-関連技術である。厳しい経済環境の中、救世車種として本田とトヨタが相次いでハイブリッドカ-の新車種を投入し、これがかなりのバックオ-ダ-を抱える売れ行きを示していることから、今後は各社この流れに追従すると思われる。今年の展示は、ハイブリッドカ-関連技術に注目が集まっていた。その技術を簡単に紹介します。

3.1 ハイブリッドカ-の種類

いろいろな分類の仕方があると思われるが、一般に下記のような呼び方で分類されている。

a.シリ-ズ方式

モ-タを駆動力として走る電気自動車がこの部類に含まれる。但しエンジンを搭載しているのでハイブリッドカ-の一種と分類されている。エンジンは発電機の動力として使用、構造は最もシンプルである。・・・・例:プラグイン型などと言われ家庭のコンセントなどで充電する電気自動車はこのタイプ

b.パラレル方式

エンジンによる走行が主体で、燃料を多く消費する走行時など必要に応じモ-タが補佐役としてエンジンをサポ-トする方式。モ-タとバッテリ-を追加するだけなのでそれほど構造は複雑にならない。・・・・例:ホンダの「インサイト」

c.シリ-ズ・パラレル方式(別称、コンバイン方式、スプリット方式)

発進、低速走行はモ-タだけで走行し、速度が上がると効率が良いようにエンジンとモ-タがパワ-を分担し合う。動力分割機構やそれに連携した発電機があり、システムとして細かな制御ができル反面構造は最も複雑である。・・・・例:トヨタの「プリウス」

3.2.代表的なハイブリッドカ-の主要構造

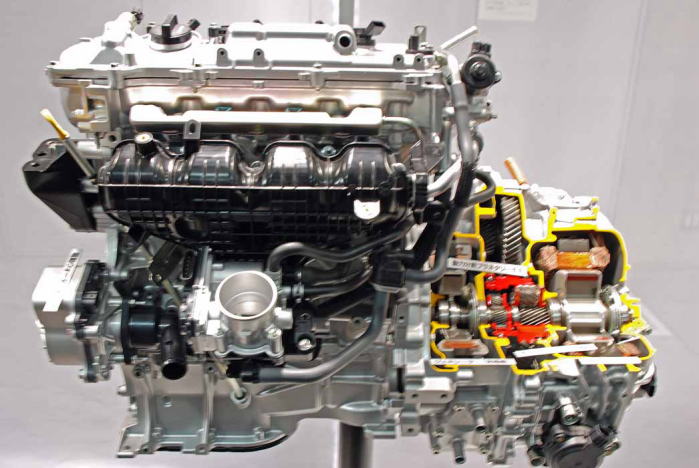

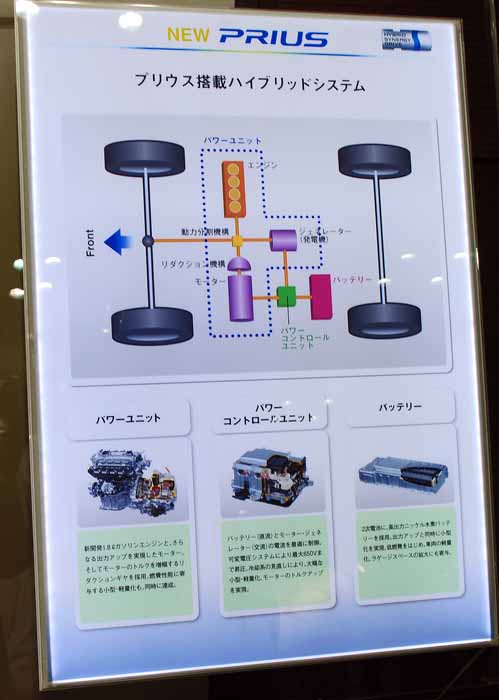

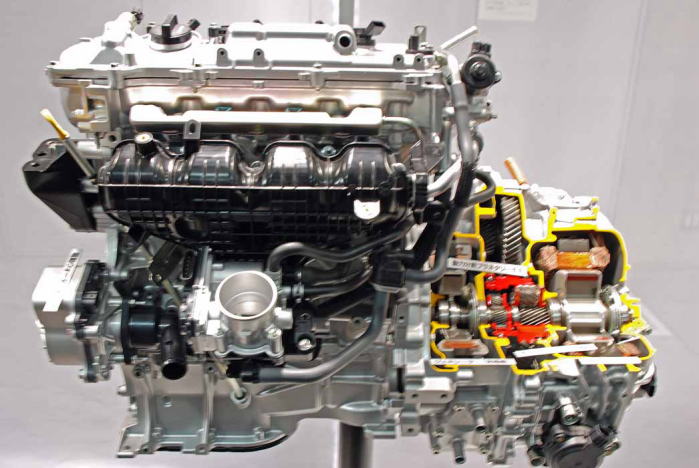

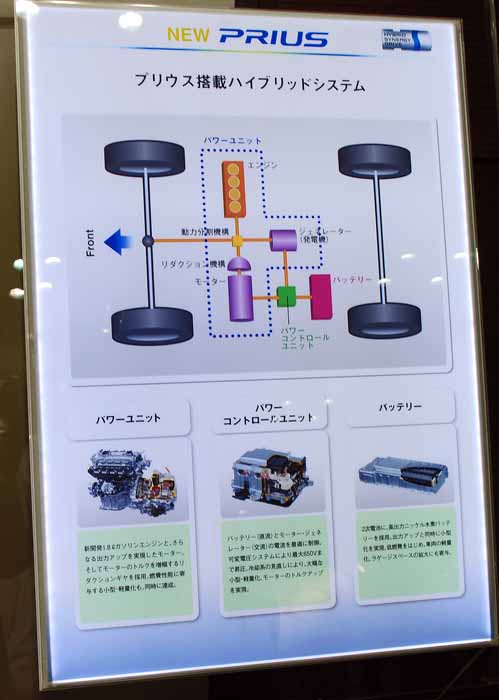

(1)トヨタ3代目「プリウス」

2009年5月発売の3代目プリウス、先に投入されたホンダ「インサイト」を意識してか、最廉価モデルの価格は205万円に設定しトヨタの意気込みが伺える。

主な特徴: ・ハイブリッド方式: シリ-ズ・パラレル方式

・FFドライブの3ナンバ-車

・エンジン:1800cc(高速走行時の燃費改善のため2代目1500ccより容量Up)

・駆動特性:エンジン・・・99PS/5200rpm、14.5kgm/4000rpm、

モ-タ ・・・82PS

ハイブリッド(エンジン+モ-タ)・・・136PS(ガソリン車の2400ccクラス相当)

・燃費(10・15モ-ド):最軽量モデル(Lモデル)・・・38km/L

その他モデル(S、Gモデル)・・・35.5km/L

・バッテリ-: ニッケル水素電池

|

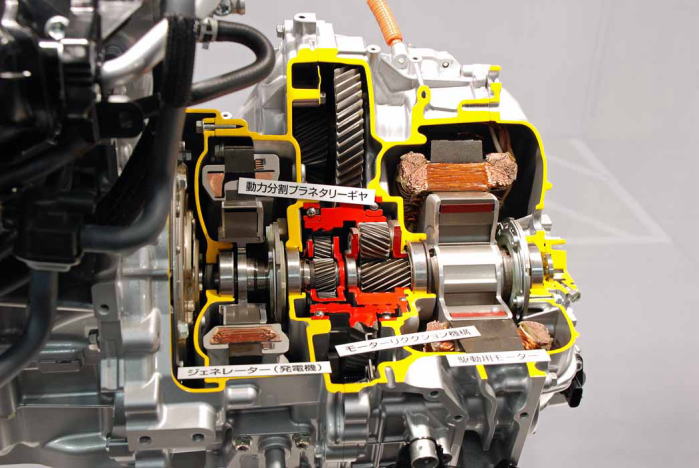

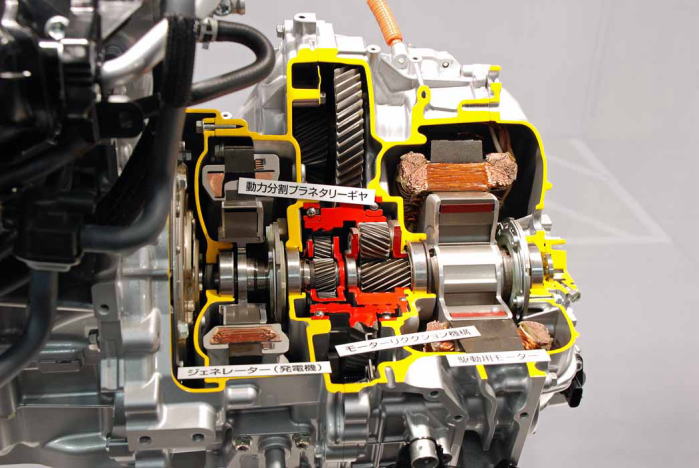

写真6. ハイブリッドカ-「プリウス」の核心部(カットモデル)

右側部: 駆動モ-タ、 中央部: 遊星歯車を使用した動力分割機構、無段変速機構、

左側部: エンジンに直結された発電機 |

FF駆動のデフと一体化され2代目プリウスより更に20%小型・軽量化が進み、非常に

コンパクトにまとめ上げられている。ウオ-タポンプも従来のベルト駆動から電動式に

変更など燃費向上に向け細部までブラシュアップされている。

その他他走行性能など含め3代目モデルでほぼ熟成された感がある。 |

|

| 写真7. パワ-発生機構全体( エンジン・モ-タ・変速機部) |

|

|

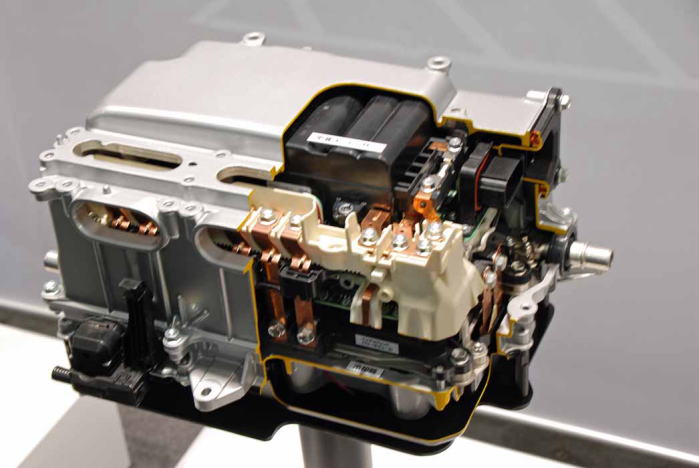

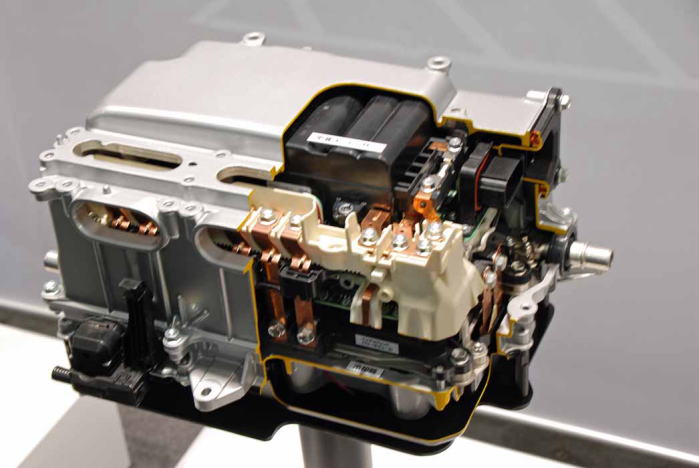

| 写真7. 電力制御用インバ-タ(パワ-コントロ-ルユニット) |

|

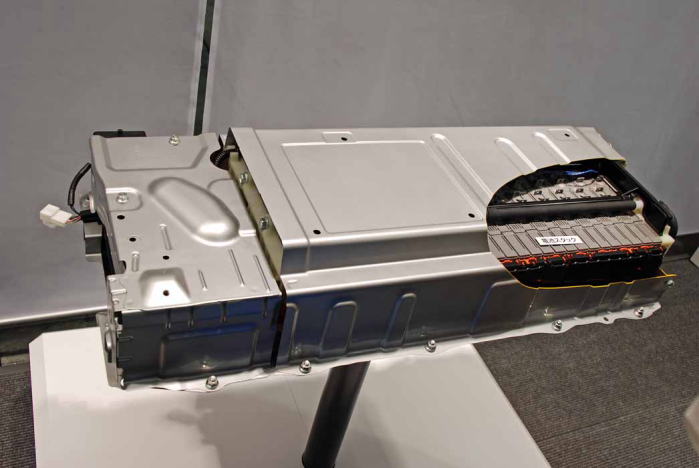

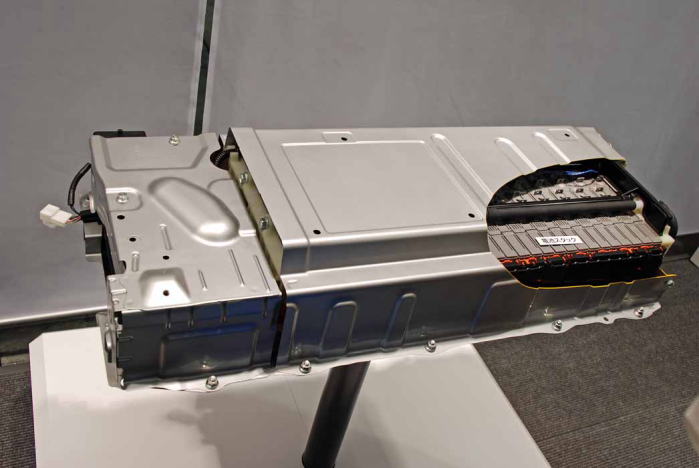

写真8. ニッケル水素電池

非常に小型になっているのに驚かされた。後部トランク床下に収納され、トランクの

スペ-スも拡大している。 パナソニックとの共同開発品である。 |

|

| 写真9. 「プリウス」ハイブリッドシステム説明図 |

|

| 写真10. ボンネットを開けたエンジンル-ム |

1.8Lのエンジンを横型に積んでいるが右側手前の電力制御ユニットがある他は、

一般車とあまり変わらずコンパクトに収まっている。 |

|

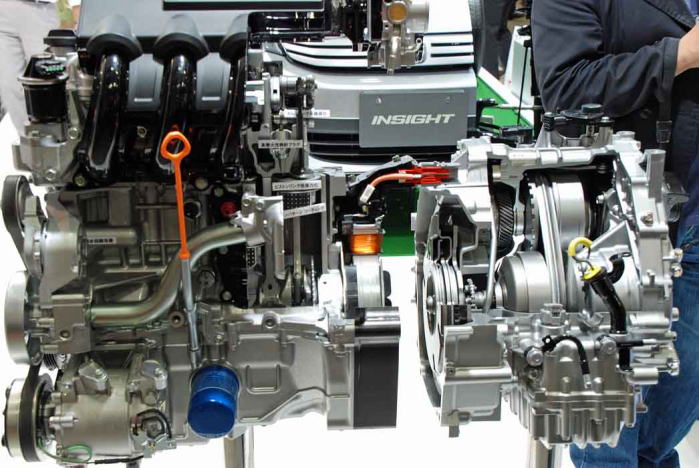

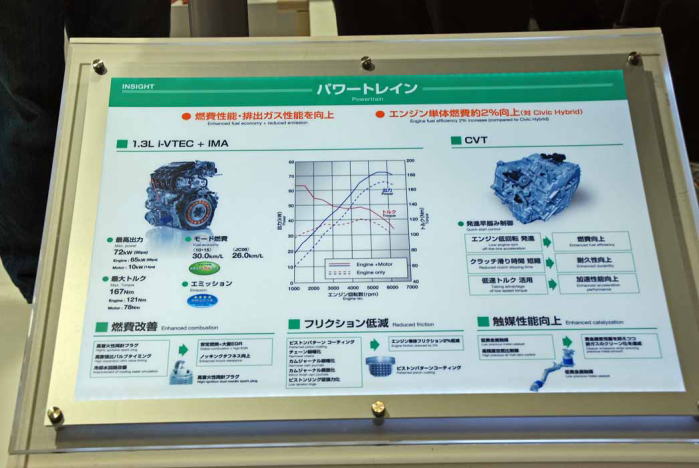

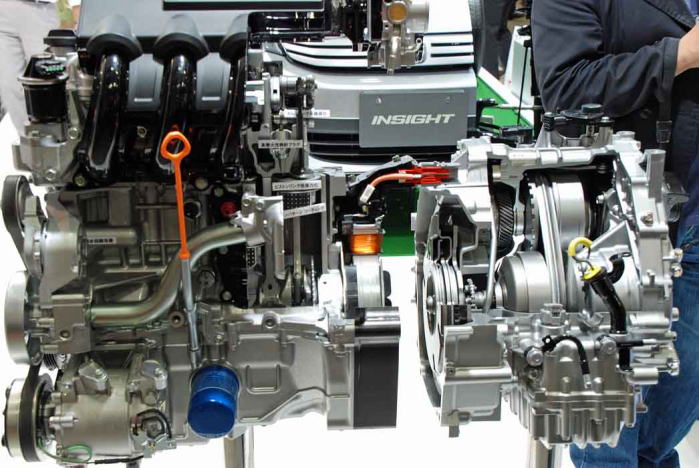

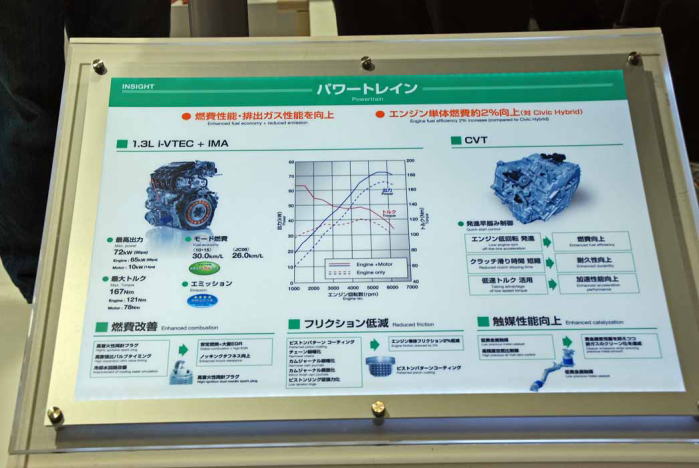

(2)ホンダ「インサイト」

ホンダがハイブリット専用車として開発、2009年3月より発売を開始した世界戦略車「インサイト」、国内価格が189万円と一般車とあまり変わらない価格設定にした。ホンダがこれからの主力車種とする意気込みが感じられる。

主な特徴 : ・ハイブリッド方式 : パラレル方式

・FFドライブの5ナンバ-車

・エンジン: 1300cc

・駆動特性: エンジン・・85PS/5800rpm、12.3kgm/4500rpm

モ-タ-・・14PS/1500rpm、8Kgm/1000rpm

ハイブリッド(エンジン+モ-タ-)・・ 98PS、トルク・・Max167Nm

・燃費(10・15モ-ド)・・30km/L

・バッテリ- : ニッケル水素電池(三洋電機製)

|

| 写真11. パワ-発生機構全体 |

左側部:エンジン、 右側部:金属ベルトを使用した無段変速機構(トランスミッション)、

中央部:薄型モ-タ(モ-タ-は発電機を兼ねる)より構成された非常にシンプルな構

造である。 |

|

| 写真12. 「インサイト」 パワ-トレンシステム説明図 |

|

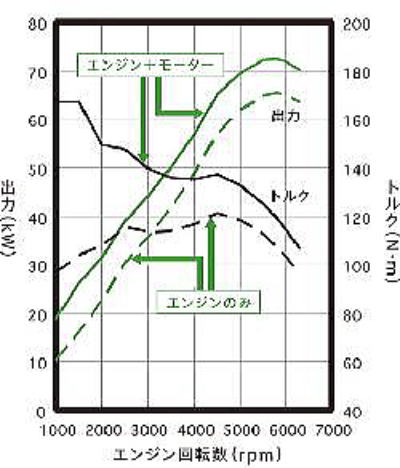

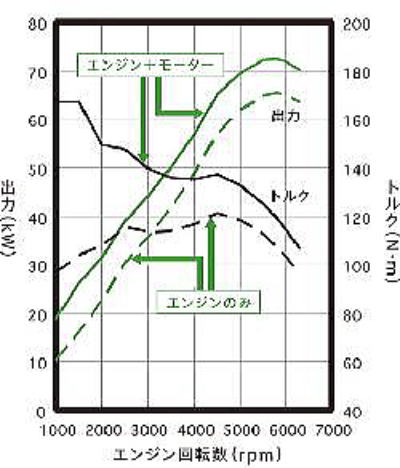

| 図2. 「インサイト」の駆動特性 |

最大の特徴はエンジン低回転時にモ-タ-のアシストにより高トルクを得ている点であ

る。最近のエンジン単独車もバルブコントロ-ル技術の進歩で広回転域にわたりトルク

のフラット化が進んでいるが、こような特性は得られない。モ-タ-の長所を上手く使っ

ており、かなりの発進加速が得られるものと思われる。

走行プログラムは、

・発進時--モ-ターアシスト、・低速クル-ズと暖加速時--エンジン休止、モ-タ-

のみ走行、

・高速走行時--エンジンのみ走行、 ・急加速時--モ-タ-アシスト、

・減速時--エンジン休止、モ-タ-減速エネルギ-回生充電

などエンジン制御がなされ、低燃費を実現している。

|

|

| 写真10. ボンネットを開けたエンジンル-ム |

1.3Lのエンジンを横型に搭載、コンパクトに収まっており、エンジン単独車とあまり変わ

らない |

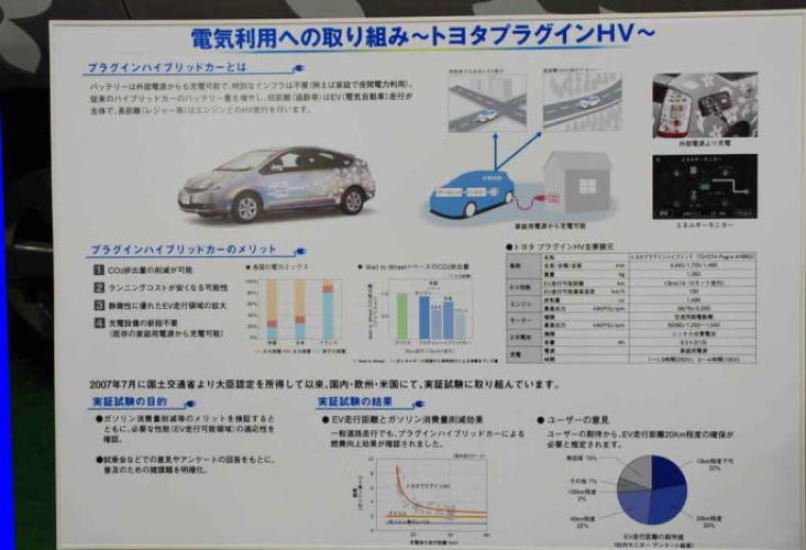

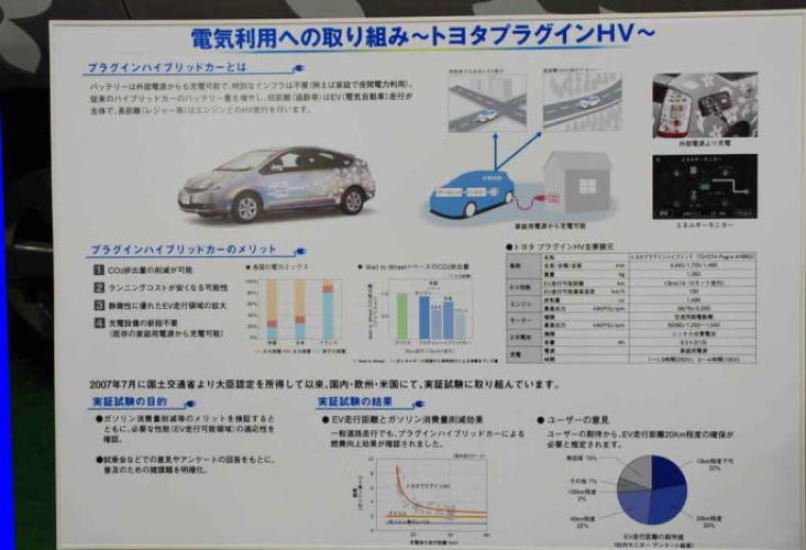

(3)トヨタ「プラグイン型」

トヨタはシリ-ズ方式のプラグインハイブリッド車も開発しており、その概要を展示していた。

|

| 写真11. トヨタのプラグインハイブリッド車の説明パネル |

いわば電気自動車であり、主にモ-タ-でバッテリ-の続く限り走り、蓄電量がなくなるとエンジンに

切り替えて走る方式である。

モ-タ-での走行性能がバッテリ-の容量で決まり、今のところ約15km程度である。長距離を走る

とエンジン単独車の燃費に近づいてしまう。簡単に家庭用などのコンセントで充電できる便利さが売

り物であり、短距離走行の用途に適している。

バッテリ-容量の増大、急速充電方式の開発などバッテリ-関連性能の一段の向上が今後の課題

である。 |

4.今後の自動車技術の方向

自動車の技術開発もCO2削減や燃料価格高騰など今後の社会的要請に沿った技術開発がより重要になって行き、自動車に求められるものが大きく変化していくと思われます。しかし、自動車を単なる移動物体と考え効率化を追求することだけででなく、やはり本来自動車の持つ「安全に走る楽しさ」を追求する技術開発も着実に進めて欲しいと、展示会を見ながら筆者は強く感じました。

以上

「6.最近の気になる技術」へ戻る