|

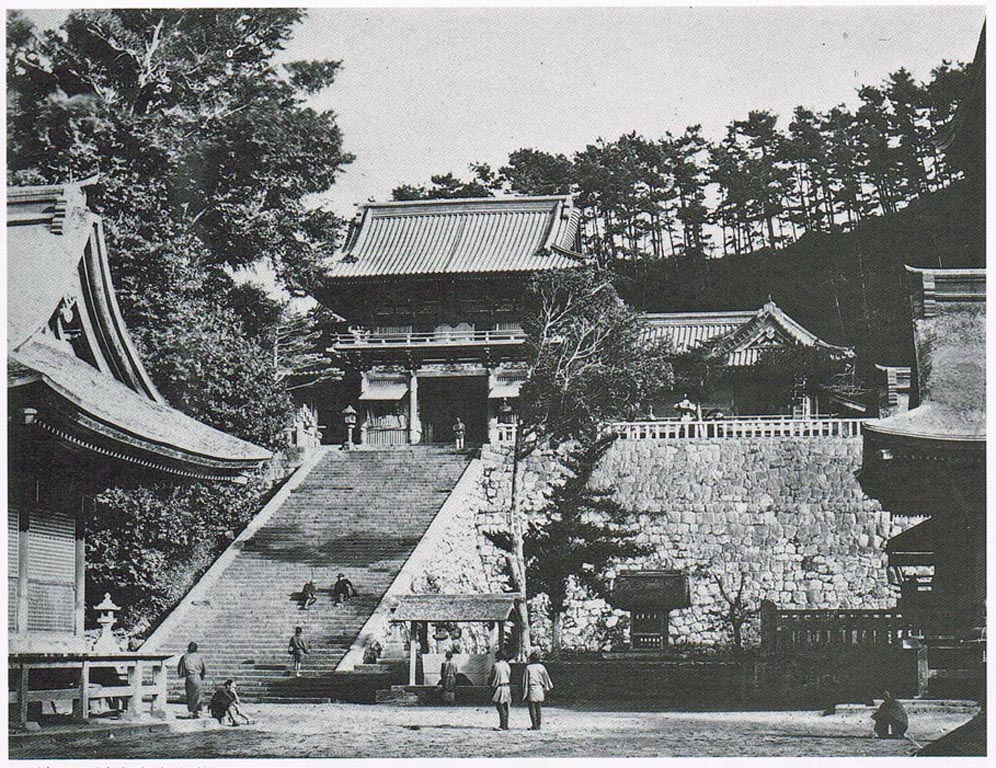

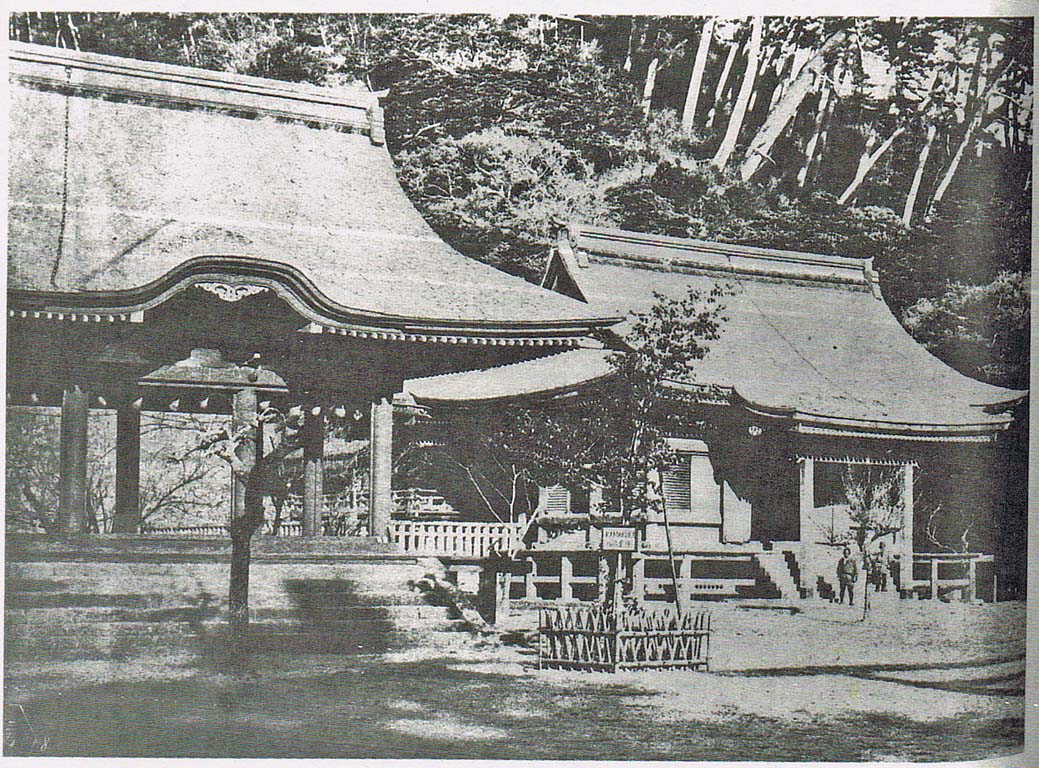

| 写真1: F.ベアトの写真・・鶴岡八幡宮本殿 |

| F.ベアトの1864年前後の写真です。非常に鮮明な写真であり技術の高さがうかがえます。おそらく鶴岡八幡宮を写真として撮った最初のものであろう。階段に座っている人間はベアトの同伴者か。 |

|

| 写真1-2: F.ベアトの写真・・鶴岡八幡宮本殿(同上写真の着色版) |

| ベアトの写真アルバムにはこのような黒白画像を部分的に着色(染料あるいは顔料使用)したカラー版も多くあるようです。細かな色使い、筆使いに驚きます。撮影時にスケッチ画を書いているものと思われます。 |

|

| 写真2: 現在の鶴岡八幡宮本殿(1月24日撮影) |

| まだ新春の参拝者で賑わっていました。 |

|

| 写真3: 現在の鶴岡八幡宮本殿(別の角度から) |

| 本殿の外観は忠実に継承されているようです。 |

|

| 写真4: F.ベアトの写真・・鶴岡八幡宮本殿楼門 |

|

| 写真5: 現在の鶴岡八幡宮本殿楼門 |

| 現在は楼門前の石灯籠が無くなっています。 |

|

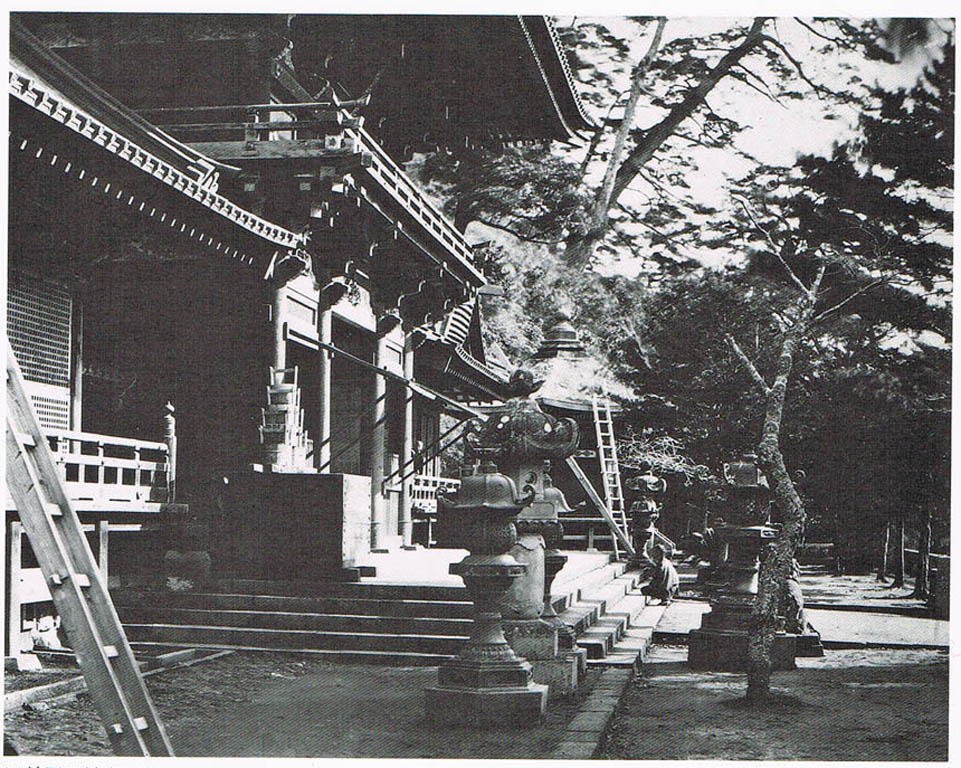

| 写真6: F.ベアトの写真・・下宮・拝殿(舞殿) |

| 梯子は茅葺きのため防火用と思われます。 |

|

| 写真7: 現在の下宮・拝殿(舞殿) |

| 節分祭の準備が進んでおり、入り口左右の平屋根は豆まき用の仮説のお立ち台であり、通常はありません。 |

|

| 写真8: 現在の下宮・拝殿(舞殿)・・・本殿側から |

| 豪華になり、四方の戸が外されているため印象が昔とだいぶ違って見えます。 |

|

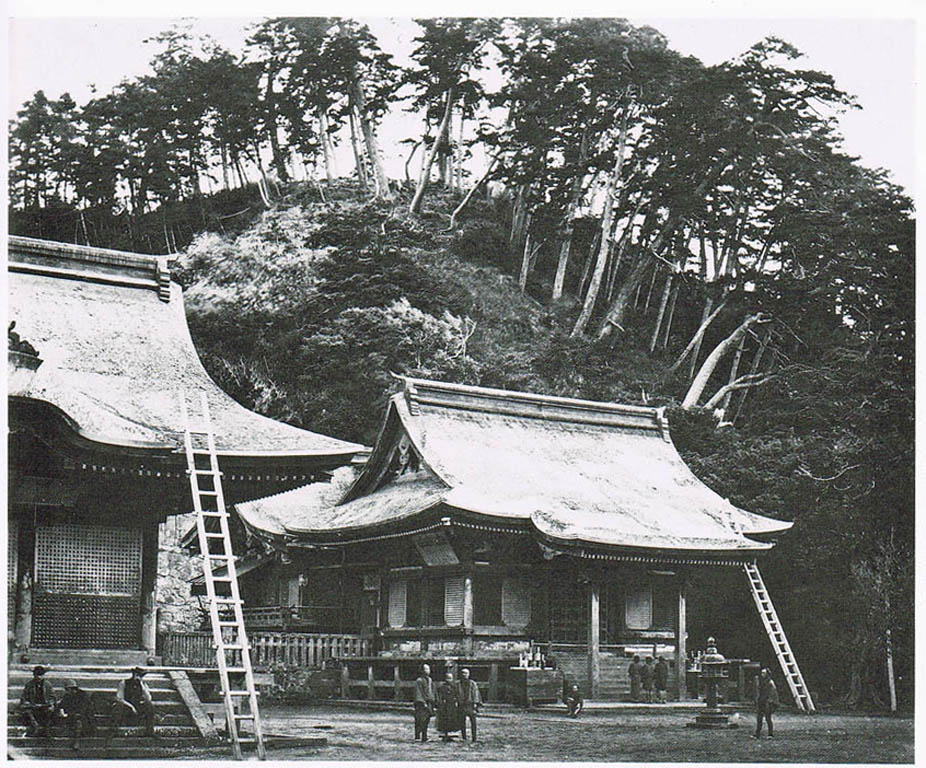

| 写真9: F.ベアトの写真・・若宮社殿 |

|

| 写真10: 現在の若宮社殿 |

| 周りに付属の建物が設けられましたが社殿外観は忠実に継承されているようです。 |

|

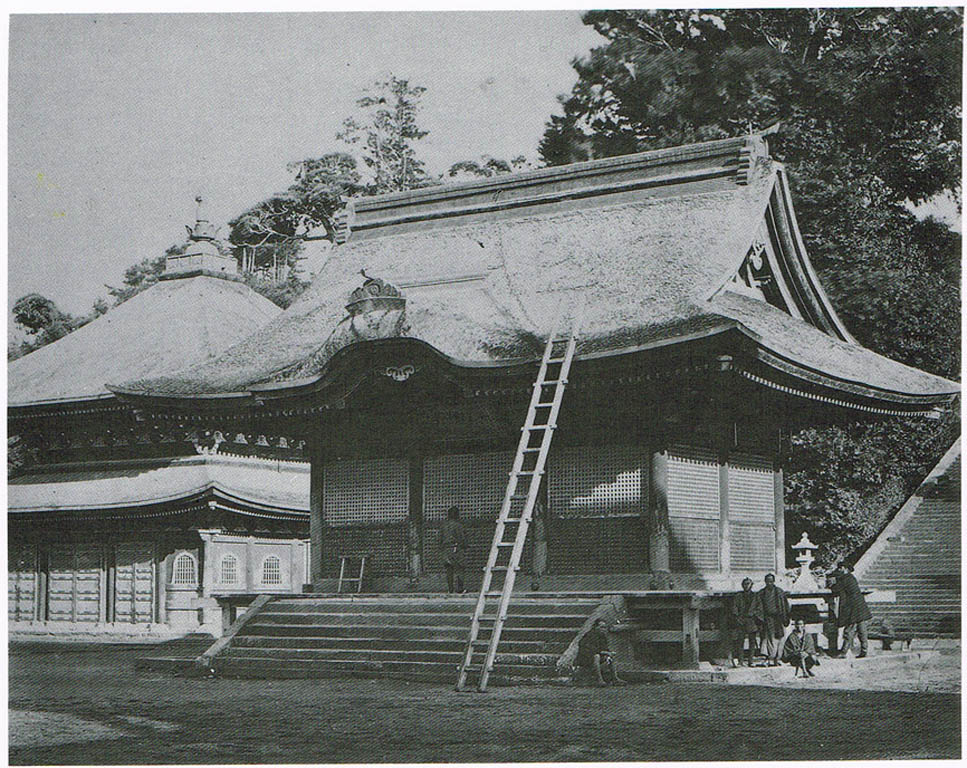

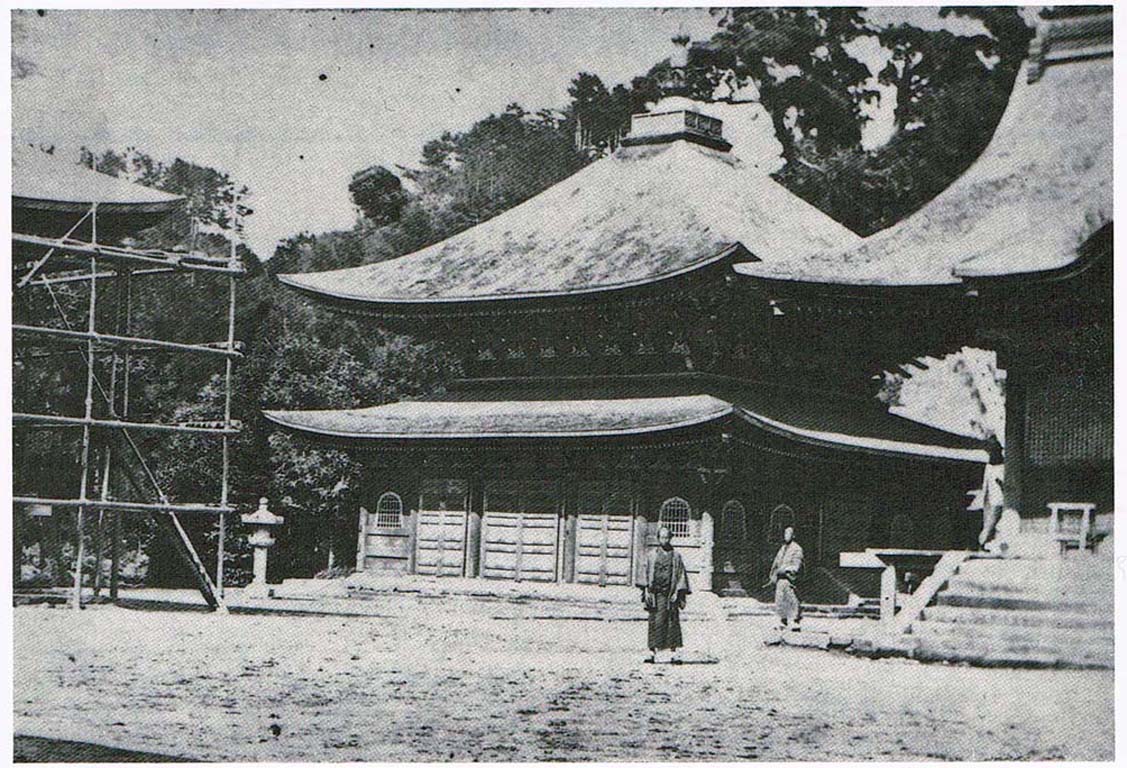

| 写真10: F.ベアトの写真・・経蔵(輪蔵)・・・舞殿の左手奥にあった |

| 経蔵:仏教の経典を納めていた堂。 左手の工事足場が架けられている屋根は護摩堂であろう。この二つの堂はその後の神仏分離令で明治3年取り壊されました。 |

|

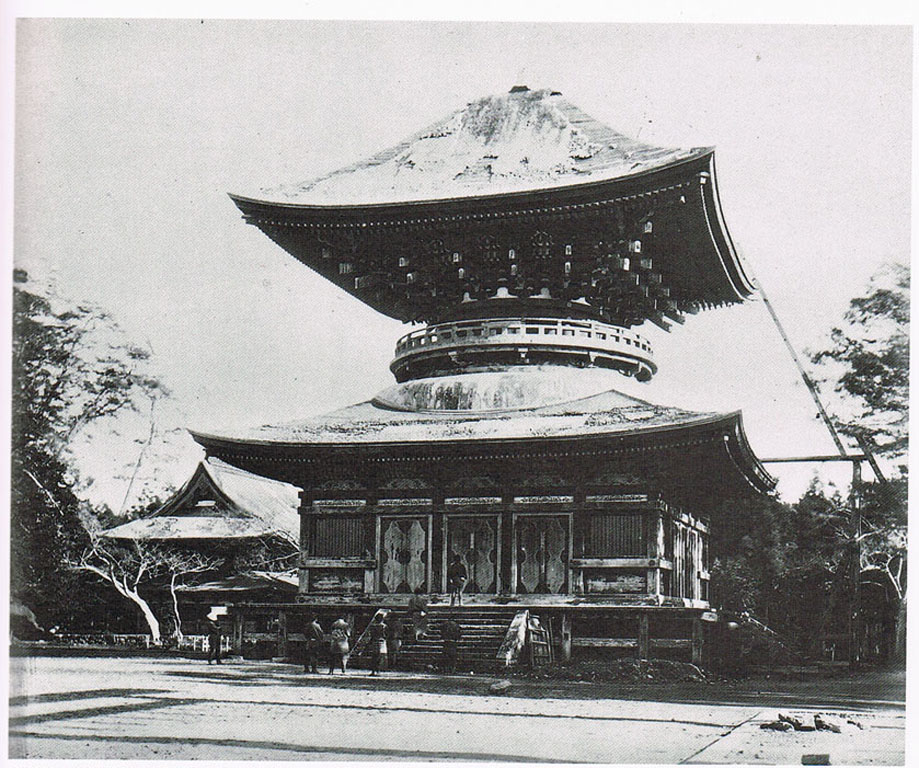

| 写真11: F.ベアトの写真・・大塔(二重塔)と薬師堂(左手の奥) |

| 図1の古図には大堂の屋根の上に五輪の金具が付いています。この五輪の金具は明治の新政府になって取り除かれたと言われていますがベアトの撮影時(文久3年)既に無くなっていたようです。 この二つの堂はその後の神仏分離令で明治3年に取り壊されました。 |

|

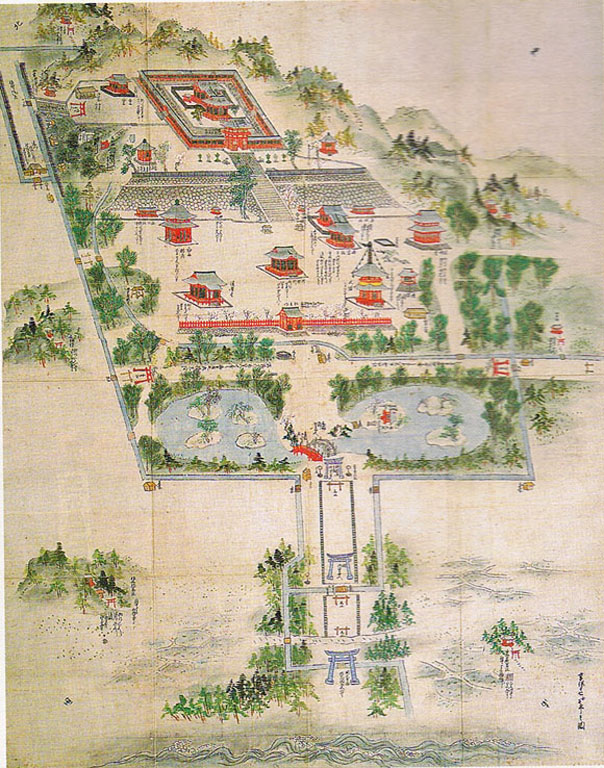

| 図1: 享保17年(1732年)に作成された「鶴岡八幡宮境内図」・・(参考文献2より引用) |

| F.ベアトの写真から図1に示されている建物の境内配置が文久3年(1863年)の幕末まで保たれていたことがよく分かります。 |

|

| 写真12: 現在の下宮境内と昔の護摩堂・経蔵の建位置 |

| おおよそ*印位置にそれぞれ堂と蔵がありました。 |

|

| 写真13: 現在の下宮境内と昔の大塔と鐘堂の建位置 |

| おおよそ*印位置にそれぞれ塔と堂がありました。 当時は下宮境内には多くの堂や塔など建ち並び現在より壮観であったと想像されます。 |

|

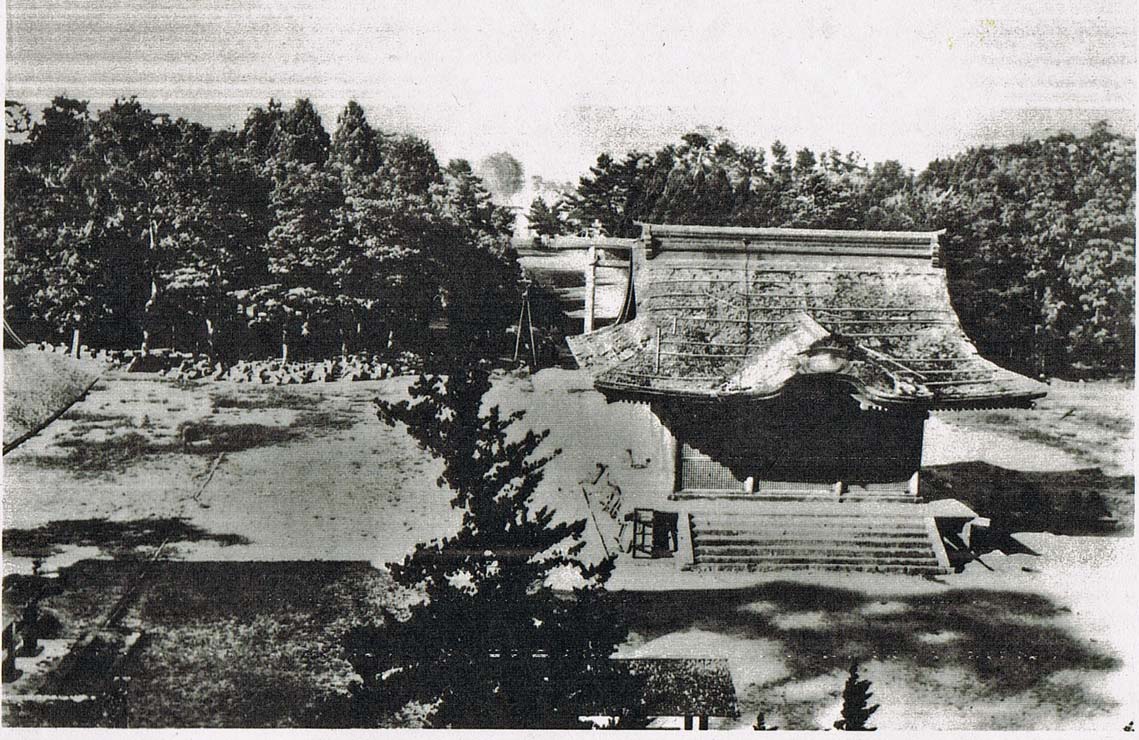

| 写真14: 神仏分離令で仏教色の強い塔・堂破却直後の下宮・拝殿(舞殿) 明治3年〜9年頃(撮影者不明)・・(参考文献3より引用) |

| 明治元年に布告された神仏分離令は今までの既得権益を根本から覆すものであり鶴岡八幡宮に強い衝撃を与え混乱したようです。仏教的建物を取り壊すのに届け出後約半月の短期間で実施したと言われており、その混乱ぶりが窺えます。そのため建物に付属していた仏像、仏具、経典などは売られたり焼却されたりし散逸してしまったようです・・・これらの詳細は参考文献4を参照下さい。 なお、このとき正式名称が「鶴岡八幡宮寺」から「鶴岡八幡宮」に変わり、上宮楼門の額も書き変えられました。入り口の仁王門が取り払われ鳥居が設けられていることがこの写真から見て取れます。 |

|

| 写真15: 明治10年代の拝殿(舞殿)と若宮社殿(撮影者不明)・・(参考文献3より引用) |

| この時代になり混乱も収まり建物も整備されてきたようです。 |

|

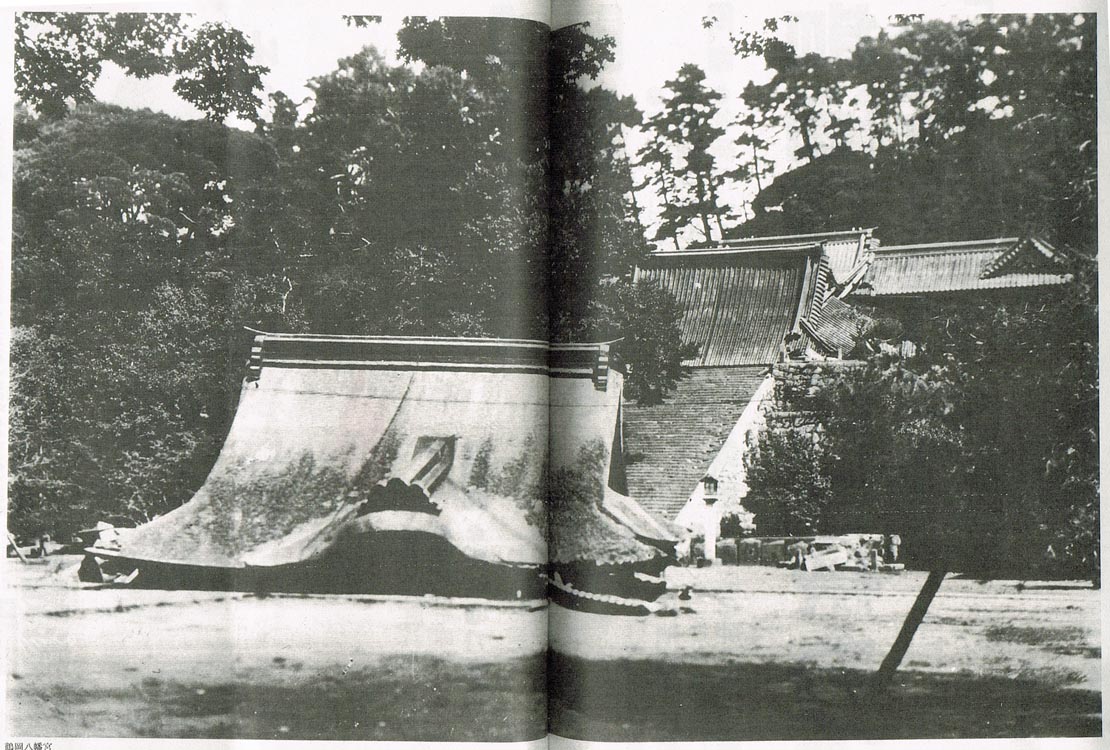

| 写真16: 関東大震災(大正12年)による鶴岡八幡宮の惨状・・(参考文献3より引用) |

| 鎌倉の寺社はどこも甚大な被害を受けました。写真のように鶴岡八幡宮は上宮楼門と下宮舞殿が倒壊しました。 |

|

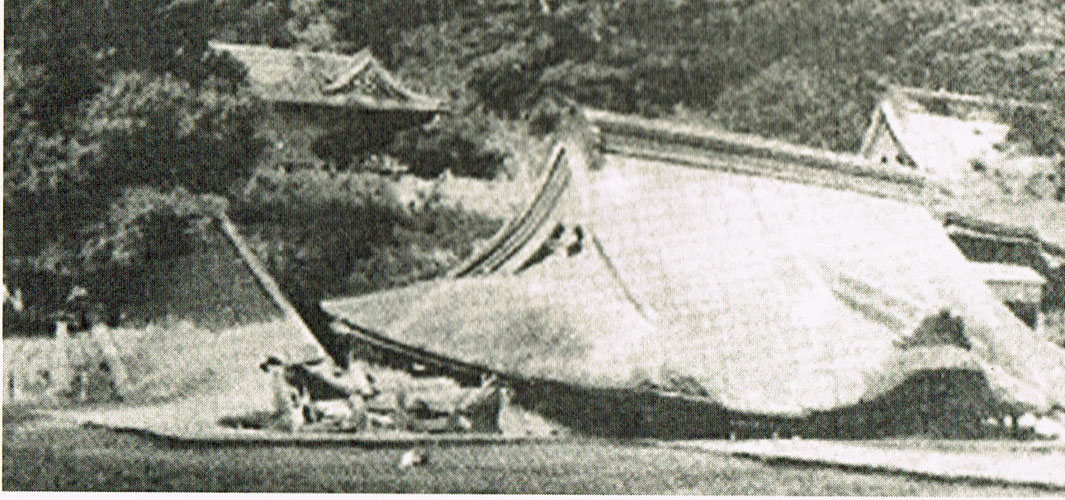

| 写真17: 関東大震災による鶴岡八幡宮の惨状(別の角度から)・・(参考文献6より引用) |

| 本殿への石段も傾いており、地震の大きさが見て取れます。昭和7年にやっと修復再建されました。 |