2. 写真家F.ベアトの足跡

1.概要

F.ベアトは報道写真家として世界各地を回り、文久3年(1863年)に来日しました。横浜の居留地(現在の関内地区)に写真館を開業し、ここを拠点に幕末・明治の日本の風景や風俗を精力的に撮り、それを写真アルバムとして日本と欧米(主に英国)で発表しています。その撮影地域は日本全国多方面に広がっていますが、特に当時の外国人が自由に活動することが許可されていた外国人遊歩区域(ほぼ現在の神奈川県内全域)へはたびたび出向いて撮影し、多くの足跡を写真に残しています。今回、その足跡を訪ねる旅の第2回として地元である鎌倉で起きた「英国陸軍軍人殺害事件」を取り上げてみます。

2.F.ベアトの「鎌倉事件」への足跡

当時、庶民の観光地として人気のあった鎌倉方面へは居留する外国人らにとっても手近な距離からピクニック気分で訪れていたようです。鶴岡八幡宮、大仏、江ノ島へは休日を利用し金沢(現在の金沢八景)経由で馬や籠でたびたび訪れていたようです。元治元年10月、江ノ島・鎌倉へ遊覧に来ていた英国の士官2名が江ノ島・長谷大仏の見学後八幡宮へ向かう途中で浪人風の2名の武士に突然切りつけられ惨殺される事件が起こりました(いわゆる鎌倉事件)。F.ベアトらもちょうどその頃鎌倉・江ノ島に来ており、事件前日に江ノ島で2人の士官に会っていたようです。翌日士官らを鎌倉に送り出し、F.ベアトらは藤沢の宿に留まっていたようです。そしてまもなく惨殺の悲報を聞き、急遽現場に向かい殺害現場の写真を撮っております。 F.ベアトの報道写真家としての面目躍如たる活動です。

今回その鎌倉(2)として、F.ベアトの残した2枚の鎌倉事件の写真現場をたどってみました。幕末の幕府を悩ませたこの大事件、不思議なことに現在の鎌倉には鎌倉事件を起こした現場には何の事件碑も残されておりません。

(1).撮影のための訪問日:2013年1月24日

(2).鎌倉事件発生前後の時代検証

鎌倉事件がどのような時代背景で起きたのかを知るため、幕末当時の外国人襲撃・殺害事件について少し調べて見ました。開国まもないこの時期は幕末混乱の時代で全国で攘夷派による多くの事件が発生しています。しかし犯人は各藩の思惑からなかなか挙げられず、外国列強からの圧力も増し幕府は苦しい立場にあったようです。生麦事件後のそのような時期、鎌倉事件が発生し幕府は当惑、その犯人逮捕と処理に非常にミステリアスな行動をとっています。

| 発生年月日 | 事 件 | 出 来 事 |

| 1856年8月21日(安政3年) | ハリス襲撃未遂事件 | |

| 1859年8月18日(安政6年) | ロシア海軍軍人殺害事件 | |

| 1859年11月5日(安政6年) | フランス領事館従僕殺害事件 | |

| 1860年1月29日(安政7年) | イギリス公使日本人通訳殺害事件 | |

| 1860年2月5日(安政7年) | オランダ船長殺害事件 | |

| 1860年9月17日(万延元年) | フランス公使従僕傷害事件 | |

| 1860年10月15日(万延元年) | マイケル・モース事件 | |

| 1861年1月14日(万延元年) | ハリス秘書殺害事件 | |

| 1861年7月5日(文久元年) | 第一次東禅寺事件 | |

| 1862年6月26日(文久2年) | 第二次東禅寺事件 | |

| 1862年9月14日(文久2年) | 生麦事件 | 薩英戦争が勃発 |

| 1862年12月12日(文久2年) | 英国公使館焼き討ち事件 | |

| 1863年10月14日(文久3年) | 井土ヶ谷事件(フランス軍人殺害事件) | フランスへ使節派遣 |

| 1864年11月21日元治元年) | イギリス軍人殺害事件(鎌倉事件) | 英国公使犯人早期検挙を要求 |

| 1866年3月(慶応2年) | フランス水兵殺害事件(鳶の小亀事件) | |

| 1867年8月(慶応3年) | 英国水兵殺害事件 | |

| ------ | ----------- それ以後も外国人を狙った事件続発する--------- |

|

---***---

3.主な参考文献・資料

以下の作成にあたり下記文献資料を参考としました。

1.横浜開港資料館編集:「F.ベアト幕末日本写真集」 昭和62年2月1日第1刷

2.神奈川近世史研究会編:「江戸時代の神奈川」、有隣堂平成6年1月20日発行

3.鎌倉市発行:「図説鎌倉年表」、平成元年11月3日

4.宇苗 満著:「幻の鎌倉」批評社、2008年5月10日初版発行

5.松尾剛次著:「中世都市鎌倉の風景」吉川弘文館、2004年11月1日第4刷

6.小沢健志編:「幕末 写真の時代」第2版、筑摩書房、2010年3月15日発行

7.岡田章雄著:「鎌倉英人殺害一件」、有隣堂発行、昭和52年月10月10日発行

8.横浜開港資料館ホームページ:「開港のひろば:幕末のイギリス駐屯軍中尉の手紙」

・特に、F.ベアトの写真は上記参考文献1より引用しております。

*下へスクロールすると写真がご覧になれます

4.鎌倉事件のF.ベアトの写真場を訪ねて

4.1 F.ベアトのイギリス軍人殺害現場写真

事件当日、F.ベアトは藤沢之宿に滞在しており、悲報を聞き直ちに事件現場に行きまだ生々しい事件現場の写真を撮りました。

下記2枚の事件写真です。

|

| 写真1: F.ベアトの写真・・鎌倉事件の現場、 前景は段葛、左遠方は海岸へ続く並木・・・(参考文献1より引用) |

| 注: 駆けつけた外国人と日本の役人の現場検証の様子であろう。駒止の柵が見られ、写真説明より若宮大路の下馬近くと推定される |

|

| 写真2: F.ベアトの写真・・鎌倉事件の現場、 別の角度より撮影したもの、手前は段葛から分岐する道・・・(参考文献1より引用) |

| 注:下馬近くの若宮大路の分岐路、当時の主要道の一つである大町から名越坂へ通ずる大町大路と思われる |

| ---------- |

|

| 資料1: 写真2のアルバムに付けられている解説文 (参考文献1の翻訳文をそのまま引用) |

| 注: 文中の「石橋を渡っているとき、・・・襲われ、・・・」が場所特定のキーポイントになる。 |

4.2 殺害現場はどこか

この殺害現場を特定する資料や遺跡はなぜか現在の鎌倉には残っていない。そこでF.ベアトの写真とその説明文を基にして参考資料の古図および幕末明治期の地図から殺害現場を推定し、その足跡を追ってみる。

|

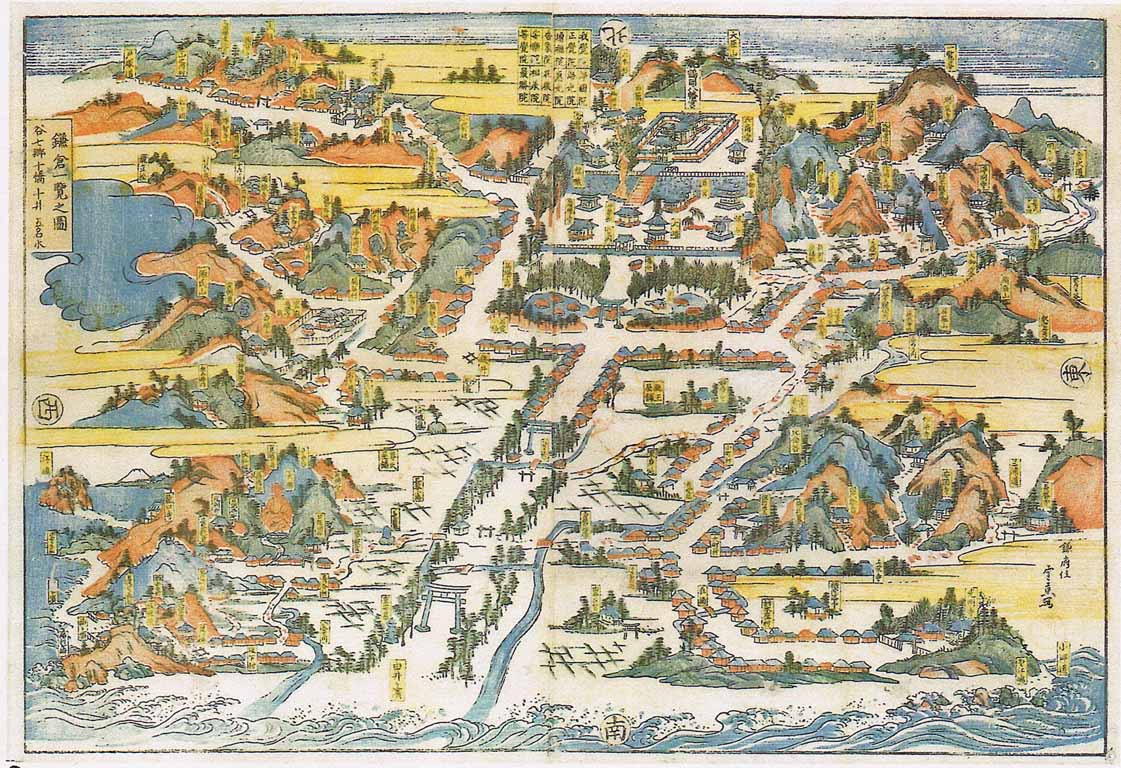

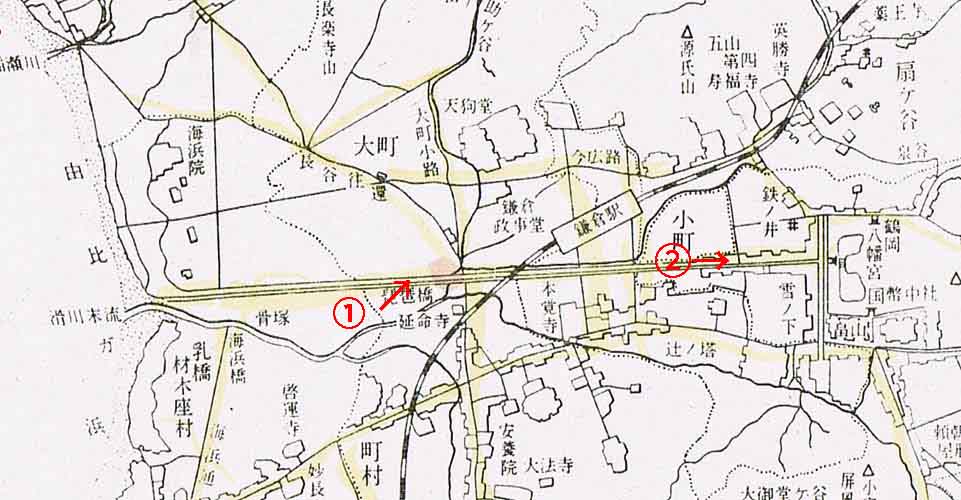

| 資料2:古図に見る段葛付近の様子 鎌倉一覧之図(江戸後期)・・・(参考文献2より引用) |

| 注:この古図より駒止の柵は一之鳥居と二之鳥居の間に二カ所ある。一の鳥居に近い方の駒止は長谷小路-大町路の交差点に近く、滑川の支流の橋に近いことが読み取れる。若宮大路の一之鳥居と二之鳥居の間は琵琶小路と呼ばれており、そこに架かる橋は琵琶橋と呼ばれていた。 |

|

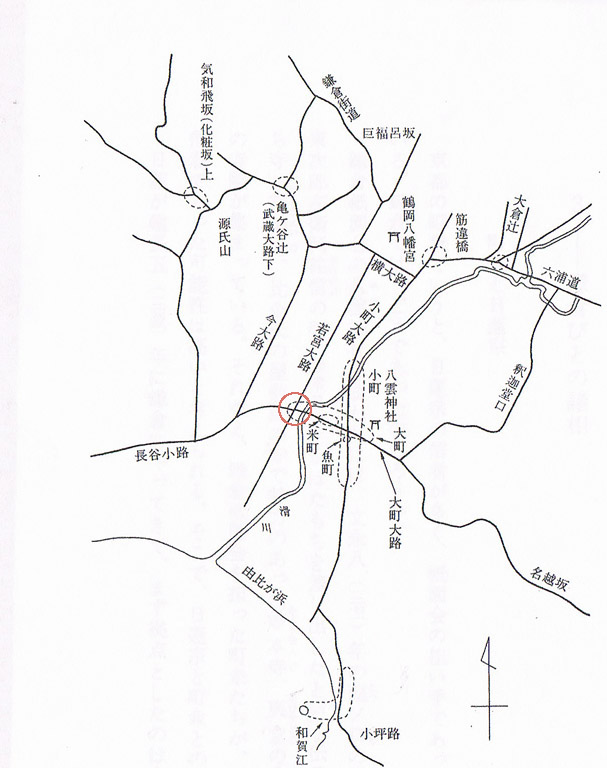

| 資料3: 事件現場は下馬交差点付近・・・○印と推定される |

| 「中世鎌倉の商業地域」を示す図・・・9カ所の町屋の様子(参考文献5より図のみ引用) |

|

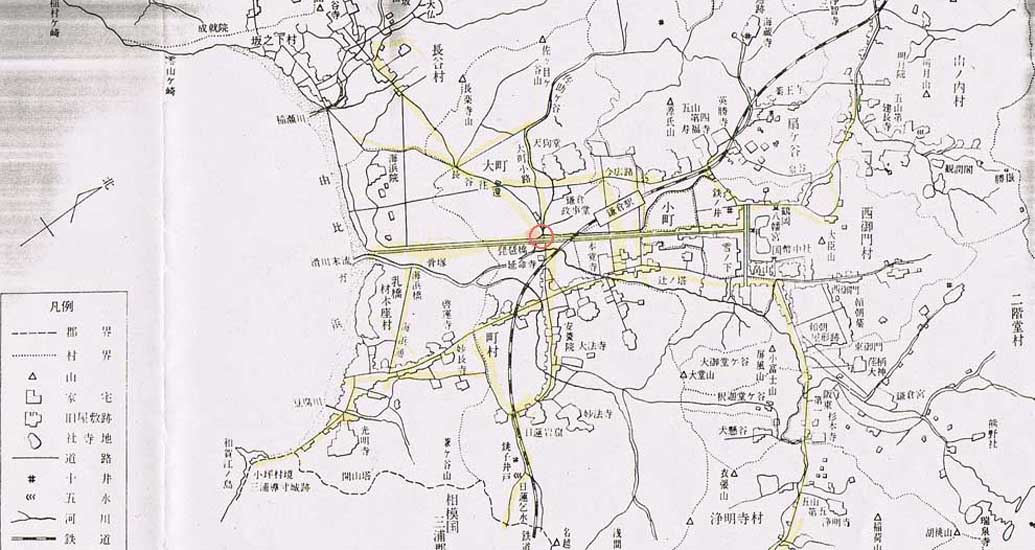

| 資料4:事件現場は下馬交差点付近・・・・○印 |

| 明治中期の鎌倉の図(参考文献7より図のみ引用) |

|

| 写真3: 現在の下馬交差点手前の横須賀線が横切る若宮大路 |

|

| 写真4: F.ベアトの写真・・鎌倉事件の現場、 前景は段葛、左遠方は海岸へ続く並木 |

| 注:下馬交差点ならば人物の後方で並木の手前に「琵琶橋」か架かっているはずです。写真でははっきりしないがやや盛り上がっており、橋か?。 |

|

| 写真5: 現在の事件現場の写真(上記写真と同位置より撮影) |

|

| 写真6: F.ベアトの写真・・鎌倉事件の現場、 別の角度より撮影したもの、手前は段葛から分岐する道 |

| 注:下馬交差点の場合、F.ベアトの撮影立ち位置は交差点より少し大町大路に入った滑川の橋上あたりとなる。手前にそれ(橋)らしき物(板状)が見える。 奥の方が長谷小路になり、地理上では滑川へ合流する佐助谷方面からの支流の小橋が架かっている(写真でははっきりしない)。士官は長谷方面から来て、その橋を渡り終えた下馬交差点近くで木陰から躍り出た浪人に襲われた・・・・資料1の説明文にもよく合致する。 |

| ------------ |

|

| 写真7: 現在の事件現場の写真(上記写真と同位置より撮影) |

| 手前の橋が大町大路に架かる滑川の橋 |

|

| 写真8: 琵琶橋の碑 |

| 下馬交差点を少し海側に進むと滑川に入り込む佐助川があり、ここに琵琶橋が架かっていた。昭和40年まで朱塗りの橋が在ったが取り壊され現在はその碑が残っている。 |

|

| 写真9: 現在の若宮大路路 一之鳥居手前よりの若宮大路・・下馬交差点・八幡宮方向 |

|

| 写真10: 現在の下馬交差点 (前方が大町大路・・・長柄切り通し・逗子方面へ・国道311号線) |

| 事件当時手前の交差点の左右に茶屋が在った |

|

| 写真11:下馬交差点横に在る若宮大路の説明碑 |

| 鎌倉事件については何も書かれていない |

4.3 鎌倉事件の真犯人は誰なのか

生麦事件発生後でもあり、駐日英国公使の犯人逮捕の要求に対し幕府は素早い行動に出ました。事件(10月22日)発生1週間後2名の浪人(蒲池、稲葉両名)を逮捕し11月18日に処刑を実施、その後主犯とされる清水清治が11月25日逮捕され、11月29日に市中引き回し後に戸部の刑場でイギリス守備隊の見守る中斬首され、その生首は吉田橋に晒されたました。幕府は非常に素早い事件処理を実施しました。この処刑の様子は絵入りで在日外国人によって詳しく外国へ伝えられています(参考資料8)。F.ベアトも吉田橋に晒された生首の写真を残しています。資料1のF.ベアトの写真アルバムの説明も事件の処理を同じ認識で書いております。

ところが翌年間宮一が真犯人として自首し、幕府を困惑させました。幕府は清水清次の共犯者として逮捕し9月11日処刑しました。現在では清水清次と間宮一の2名が犯人であるとされております(参考文献3「図説鎌倉年表」など)。

しかし、その後の資料では間宮一が取り調べで別の共犯者を言い出し、その共犯者が後に逮捕、あまり公にされず処刑されています。その場合真犯人は誰なのか、処刑された前の3人は冤罪かなど謎が残ります。しかしこれらの詳細は外交機密と言うことで長い間公開されませんでした。・・・(更に興味のある方はこの事件の経過をノンフィクション風にまとめた参考文献7や当時の居留外国官の資料が公開されており一読下さい)。

4.4 幕末・明治の若宮大路・段葛の様子

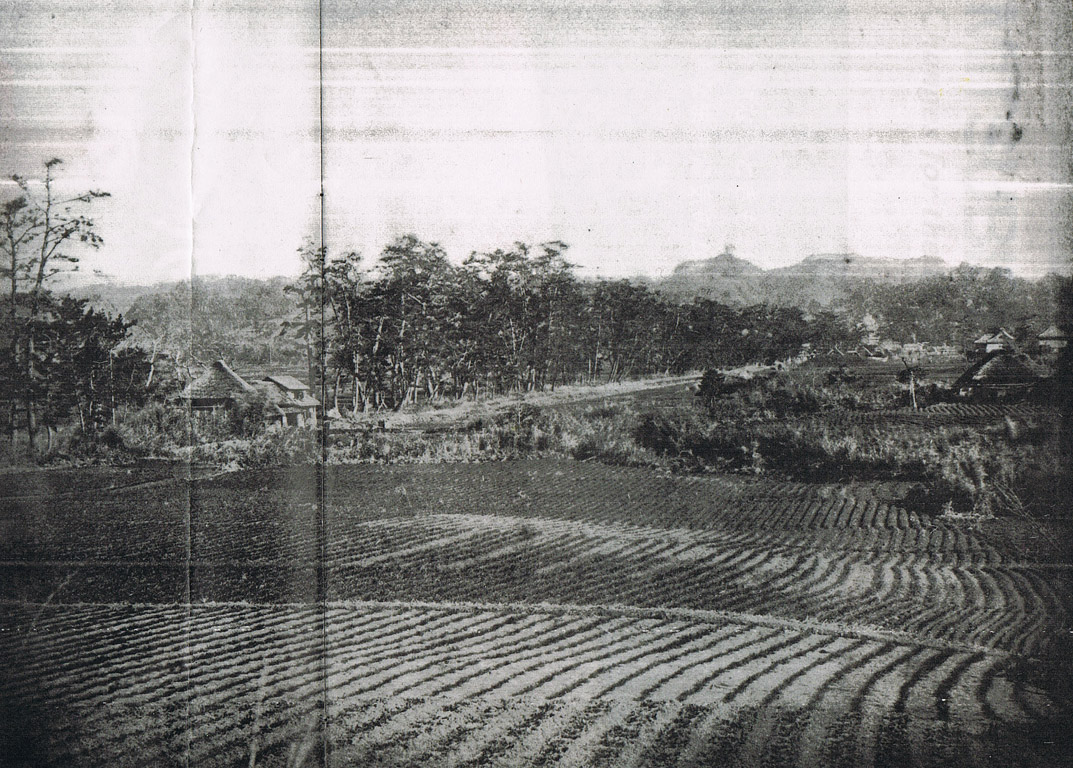

鎌倉事件のF.ベアトの写真でもう一つ驚く光景は段葛の様子です。現在何度となく訪れる鎌倉段葛、その華やかなイメージがあるためその落差に驚きます。鎌倉幕府滅亡後鎌倉は政治の中心から外れ寒村になり段葛も荒廃していったと想像されます。そこで写真に残る古い段葛の様子を調べて見ました。

|

| 資料5:古図に見る段葛 「鎌府勝景図巻」天保5年(1834年)・・参考資料2より引用 |

| 段葛の両側に民家が軒を連ねている様子がうかがえる |

|

| 資料6: 下記参考写真の撮影位置 |

|

| 写真12: 明治中期頃の段葛 「鶴岡社前並木之景」・・横須賀線開通前の明治20年前後の撮影と言われている(撮影者不詳) |

| 上記資料6の①のあたりより撮影している。下馬付近の様子がよく分かります。若宮大路の二之鳥居あたりまで続く並木もその後の大正期の関東大震災で壊滅的な被害を被りました。 |

|

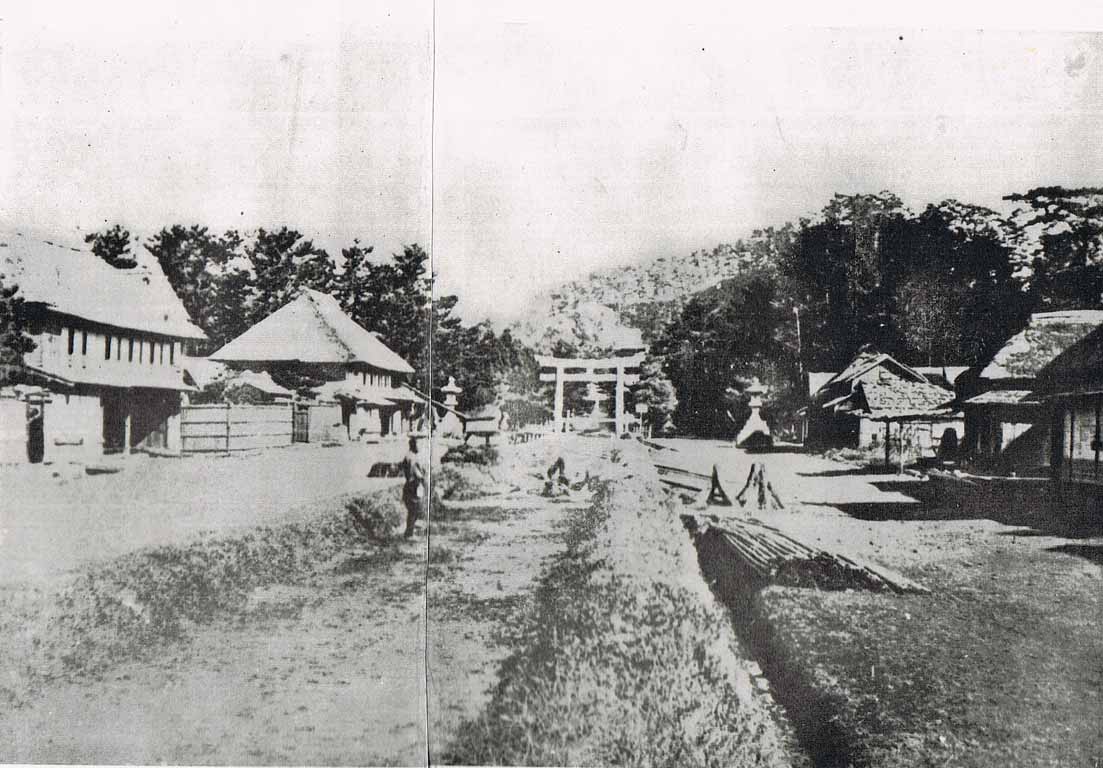

| 写真13:明治初期の段葛 「ザ・ファーイースト」明治7年2月号に掲載された写真(撮影者不詳) |

| 上記資料6の②のあたりより撮影している |

| 明治期の段葛、現在とはだいぶ違っていたようです |

5.むすび・・・「F.ベアトの写真」の位置付け

毎年何回も訪れている鎌倉、この機会に改めてその歴史を調べいろいろと再認識し有益でした。特に参考文献や資料を調べる中でF.ベアトの写真以前の写真が発見出来無かったことで、その写真の歴史的貴重さが分かりました。幕末の混乱期、攘夷派の暗躍で数々の外国との殺傷事件が発生しています。F.ベアトは報道写真家として日本に滞在中その事件現場へ赴き数々の歴史的写真を残しています。この鎌倉事件の写真もその1ショットです。その全体像を鮮明な写真として捉え、世界に発信した活動は報道写真家として価値あるものと位置付けできます。

「1.3幕末の写真場を訪ねる」へ戻る![]()

・トップページへ ![]()