3. 写真家F.ベアトの足跡

1.概要

F.ベアトは報道写真家として世界各地を回り、文久3年(1863年)に来日しました。横浜の居留地(現在の関内地区)に写真館を開業し、ここを拠点に幕末・明治の日本の風景や風俗を精力的に撮り、それを写真アルバムとして日本と欧米(主に英国)で発表しています。その撮影地域は日本全国多方面に広がっていますが、特に当時の外国人が自由に活動することが許可されていた外国人遊歩区域(ほぼ現在の神奈川県内全域)へはたびたび出向いて撮影し、多くの足跡を写真に残しています。今回、その足跡を訪ねる旅の第3回として地元である鎌倉の鎌倉大仏(高徳院の長谷の大仏・阿弥陀如来像)・長谷寺(長谷の観音さま)・江ノ島を取り上げてみます。

2.F.ベアトの鎌倉・江ノ島への足跡

当時、庶民の観光地として人気のあった鎌倉方面へは居留する外国人らにとっても手近な距離からピクニック気分で訪れていたようです。鶴岡八幡宮、大仏、江ノ島へは休日を利用し金沢(現在の金沢八景)経由で馬や籠でたびたび訪れていたようです。F.ベアトが残した鎌倉八幡宮の写真には大銀杏の葉の様子が異なる写真があり、季節を変え江ノ島・鎌倉へは何回か来ていることが分かります。

(1).撮影のための訪問日:2013年1月24日、2月14日

−−−***−−−

3.主な参考文献・資料

以下の作成にあたり下記文献・資料を参考としました。

1.横浜開港資料館編集:「F.ベアト幕末日本写真集」 昭和62年2月1日第1刷

2.神奈川近世史研究会編:「江戸時代の神奈川」、有隣堂平成6年1月20日発行

3.鎌倉市発行:「図説鎌倉年表」、平成元年11月3日

4.宇苗 満著:「幻の鎌倉」批評社、2008年5月10日初版発行

5.松尾剛次著:「中世都市鎌倉の風景」吉川弘文館、2004年11月1日第4刷

6.小沢健志編:「幕末 写真の時代」第2版、筑摩書房、2010年3月15日発行

7.馬淵和雄著:「鎌倉大仏の中世史」新人物往来社、1998年11月20日初版

8.鎌倉大仏殿高徳院ホームページ

9.志村士郎著:「古都残影鎌倉」有峰書店新社、1995年7月10日第1印

・特に、F.ベアトの写真は上記参考文献1と6より引用しております。

*下へスクロールすると写真がご覧になれます

4.鎌倉大仏・長谷寺・江ノ島のF.ベアトの写真場を訪ねて

4.1 F.ベアトが残した鎌倉大仏の写真

| (1)大仏の写真 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

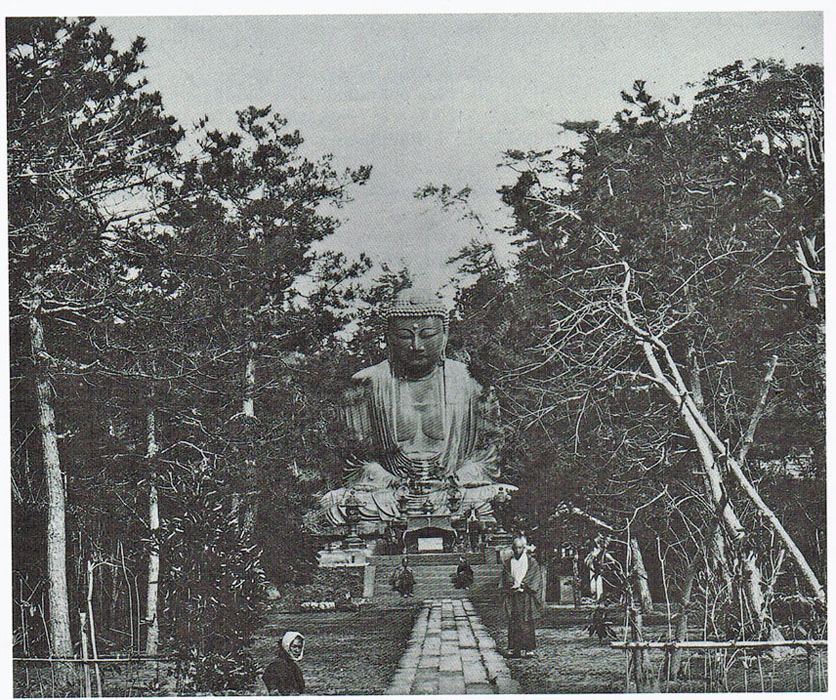

| 写真1: F.ベアトの写真・・鎌倉大仏(高徳院の阿弥陀如来像) |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 写真2: 現在の鎌倉大仏(阿弥陀如来像) (比較のためモノクロモードで撮影) |

|||||||||||||||||||||

| 多くの観光客が来ることから現在は大仏前は広場になっており、F.ベアト撮影時とは風景が異なっている | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

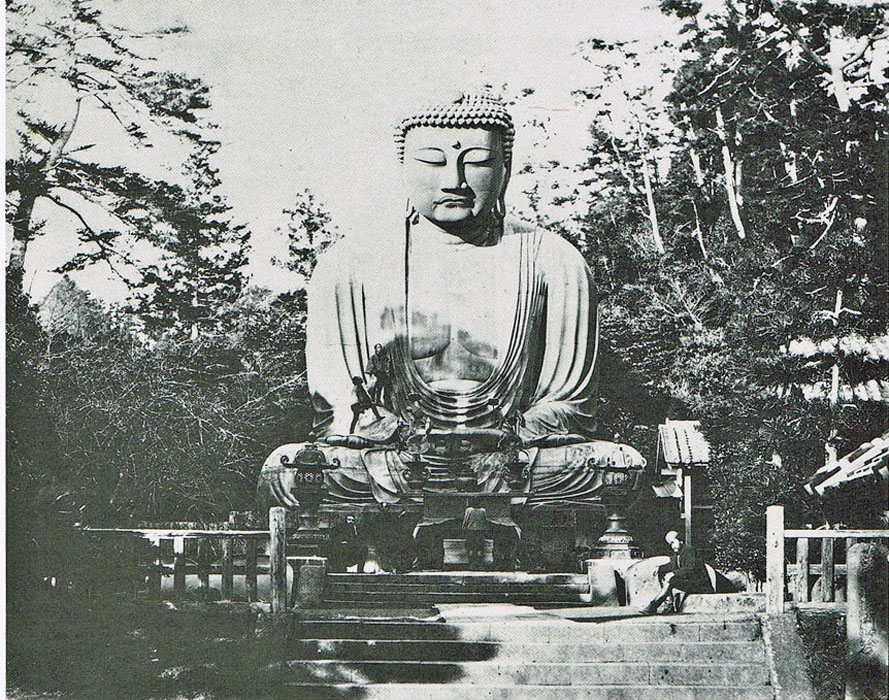

| 写真3: F.ベアトの写真・・鎌倉大仏のアップ写真 |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

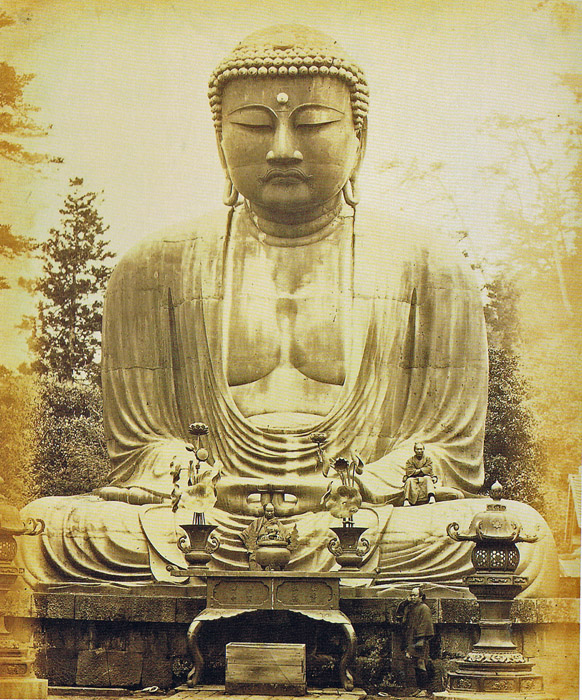

| 写真4: F.ベアトの写真・・鎌倉大仏のアップ写真(2) |

|||||||||||||||||||||

| ・ F・ベアトの写真は大きさを感じさせるため近くに人物を入れる撮影手法をよくとっている。この写真も同行者を像に乗せている。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 写真5: 現在の鎌倉大仏アップ写真(2) (比較のためモノクロモードで撮影) |

|||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 写真6: 現在の鎌倉大仏アップ写真(3)・・側面 | |||||||||||||||||||||

| 端整な横顔は美しい。アップ像では造立時の鋳込み痕や修理痕が確認でき、人々の苦労や思いが感じられる。 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 写真7: 現在の鎌倉大仏アップ写真(4)・・背面 | |||||||||||||||||||||

| ・拝観料を払えば正面下部の入り口より内部に入ることが出来る | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

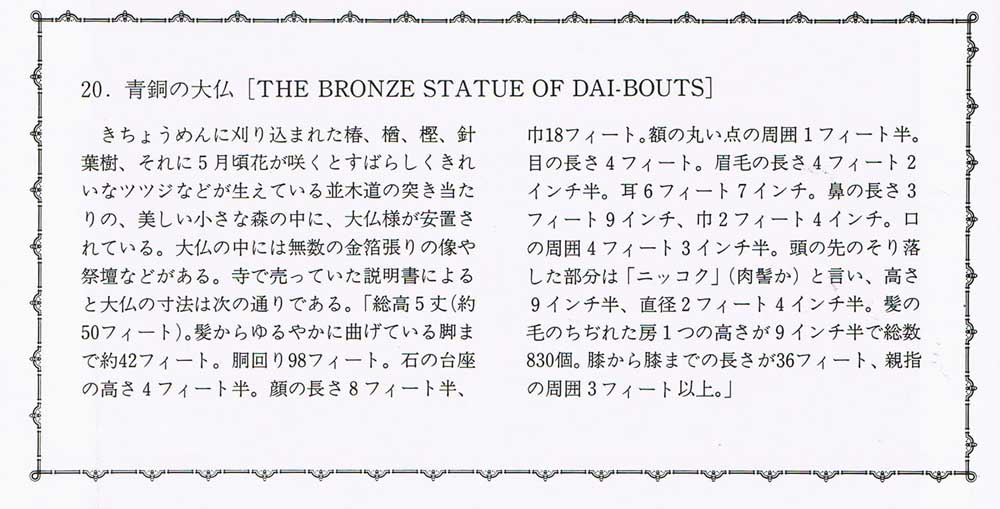

| 資料1: F.ベアトの写真アルバムに付けられている解説文 (参考文献1の翻訳文をそのまま引用) |

|||||||||||||||||||||

| (2)大仏の謎 | |||||||||||||||||||||

| この鎌倉大仏(阿弥陀如来像)は国宝に指定されています。国宝であるのでその誕生はさぞかし事細かに分かっているかと思いしや謎だらけで驚きます。これだけの大事業であるので時の権力が関与していることは疑いないことですが、鎌倉幕府の正史とも言うべき「吾妻鏡」には何故か詳細に記されていません。そのため後世に大きな謎を残したようです。 謎の1:鎌倉大仏は最初は木造であった・・1238年制作開始、1243年大仏殿完成、1248年大風で大仏殿と大仏破壊する 謎の2:木造大仏完成9年後、金銅像に作り替えられた・・何故作り替えられたか(金銅像1952年(建長4年)鋳込み開始、完成は1260〜1264年頃と定かでない。また東大寺大仏開眼から500年後にあたり、何か意図されたものがあるのか 謎の3:誰が造立したのか・・これだけの大事業なのに不明。 謎の4:奈良の大仏と比較すると何故か材質成分が大きく異なる

*2:奈良大仏の成分分析:上野景明氏測定値(文献7引用) 鎌倉大仏の材質は宋銭に近い組成である・・・・これは宋銭を材料として使ったか、大仏鋳造に中国渡来技術が係わったかなどの推測を広げる 謎の5:何故露座か・・最初は大仏殿内にあった(1334年大風により大仏殿倒壊、中に避難していた住民500余人下敷きになり死んだ(太平記13巻記述)、1495年津波により大仏殿流失、以後露座となった) 謎の6:何故鎌倉幕府の正史とも言うべき「吾妻鏡」に記述が少ないのか(吾妻鏡は欠巻年箇所があり、そこに記述か?) ・・・・などなど謎だらけで、当時の資料「吾妻鏡」、「太平記」、「東関紀行」などを基にして後世の歴史家、郷土史家の格好の研究対象になっています。本HPではあまり深入りせずこの程度にしておきます。 |

|||||||||||||||||||||

−−−***−−−

4.2 F.ベアトが残した長谷寺の写真

| (2)長谷の写真 |

|

| 写真8: F.ベアトの写真・・長谷寺前の家並み |

| この地域は大仏や長谷寺の門前町の役目とともに藤沢・江ノ島から三浦に至る街道の中間拠点として栄えていたようである |

|

| 写真9: 現在の長谷寺前の家並み (比較のためモノクロモードで撮影) |

| 家は変わっても昔の面影が残っています |

|

| 資料2: F.ベアトの写真8のアルバムに付けられている解説文 (参考文献1の翻訳文をそのまま引用) |

−−−***−−−

4.3 F.ベアトが残した江ノ島の写真

| (3)江ノ島の写真 |

|

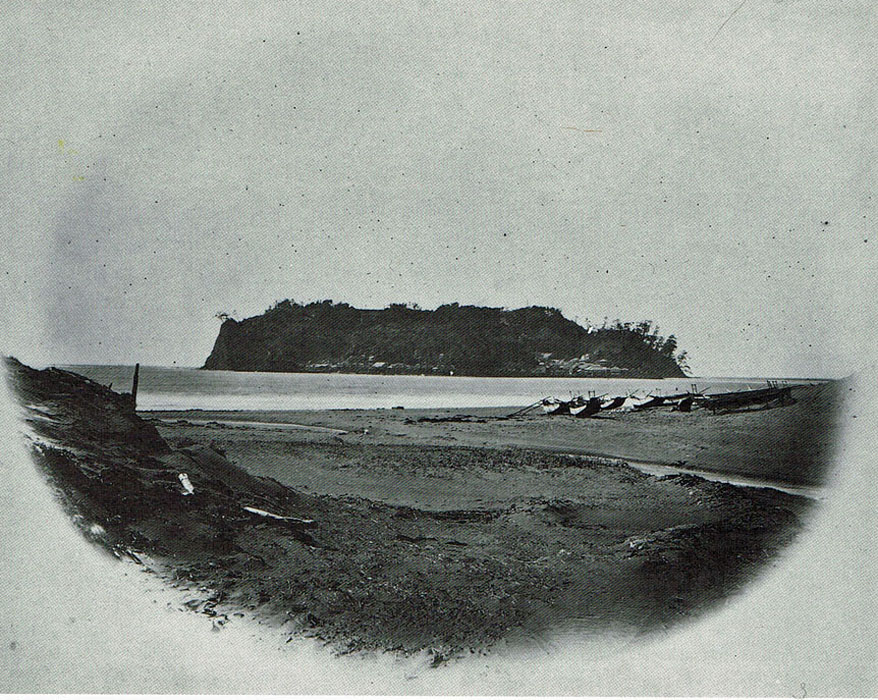

| 写真10: F.ベアトの写真・・江ノ島(1) |

| 現在の七里ヶ浜あたりより撮影している |

|

| 写真11: 現在の江ノ島・・上記写真と同位置の七里ヶ浜駐車場近くより撮影 (比較のためモノクロモードで撮影) |

|

| 写真12: F.ベアトの写真・・江ノ島(2) |

| 当時はとうぜん橋もなく江ノ島の原型風景である |

|

| 写真13: 現在の江ノ島・・上記写真と同位置の江ノ電鎌倉高校前付近より撮影 (比較のためモノクロモードで撮影) |

| 橋が架けられ、灯台が設けられ、とりわけオリンピックでヨットハーバが整備され島左側の風景が変わってしまった |

|

| 資料3: F.ベアトの写真10,12のアルバムに付けられている解説文 (参考文献1の翻訳文をそのまま引用) |

| 私も子供の頃(昭和26年前後)、貝採取で名前を調べるため何回か島の奥にある貝標本店へ行きました。木造の橋が架けられていましたが有料のため干潮時に合わせ渡りました。当時の島の様子はまさに上記ベアトの説明文のようで懐かしく思い出されます。 |

5.むすび・・・「F.ベアトの写真」の位置付け

毎年何回も訪れている鎌倉、この機会に改めてその歴史を調べいろいろと再認識し有益でした。特にあの有名な鎌倉大仏、謎だらけであり、またその歴史を調べる中で鎌倉が何回も災害に遭っており、鎌倉幕府もけっして安泰なものでなかったことが窺えます。参考文献や資料を調べる中でF.ベアトの写真の歴史的貴重さを再認識しました。

「1.3幕末の写真場を訪ねる」へ戻る![]()

・トップページへ ![]()