|

作品番号

名称 |

34.三色鶉手タタラ皿 |

| 製 法 |

・赤・黒・白三色の土をスライスし、白のドベで重ね合わせする。その後切れ味の悪い切り具で押し切り歪みを入れて切断、成形する。

歪みが鶉の羽のようになるので鶉手と言う。

・釉薬:透明釉

・焼成:酸化焼成 |

| コメント |

・三色の色デザイン通りに作る土の組み合わせと切り方がイメ−ジし難い。

頭のよい体操になる作品である。

・コントラストが強いので三色はイメ−ジが強すぎるか。

|

|

|

・5枚のタタラ皿を製作した |

|

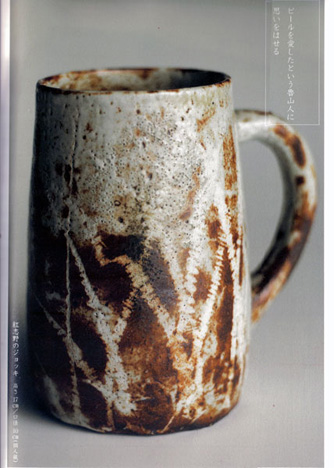

・ビ−ルを愛したと言う魯山人製作のビアジョッキ(NHK美の壺、「魯山人の器」より引用)

・紅志野釉薬の味がなんとも言えない味を醸し出している。これを題材にビアジョッキの制作に挑戦してみた。 |

|

作品番号

名称 |

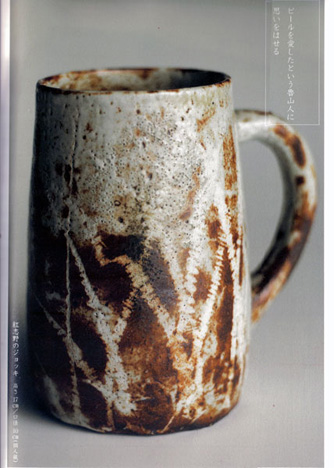

35.紅志野赤絵付ビアジョッキ(中) |

| 製 法 |

・土:赤土

・紐積み上げ方式

・下絵:紅柄線引き

・釉薬:紅志野

・焼成:還元焼成 |

| コメント |

・全体の形状、取っ手の大きさなど留意し、重量感が出るように努めた。

下絵と紅志野釉薬の関係がどのように出るか分からなかったが、出来上がりはほぼ予期通りであった。

|

|

|

作品番号

名称 |

36.紅志野赤絵付けビアジョッキ(大) |

| 製 法 |

・土:赤土

・紐積み上げ方式

・下絵:紅柄下絵

・釉薬:紅志野

・焼成:還元焼成 |

| コメント |

・前の中ジョッキ制作で収縮率、発色など分かったので大ジョッキ制作に挑戦した。

・取っ手を更に大きくデザインした。 |

|

|

・大中ジョッキをロング缶と並べてみた。

・まだまだ魯山人の作品とは比べるような出来映えではありませんが、それなりの器が出来たように思います。当分このジョッキでビ−ルを楽しんでいけそうです。 |

|

作品番号

作品 |

37.モミジ葉呉須吹き墨蕎麦猪口 |

| 製 法 |

・土:赤土

・紐積み上げ方式

・釉薬:

内側・・底にモミジ葉呉須吹き墨後に白萩釉

外側:呉須線引き後に青磁釉

焼成:還元焼成

・内高台仕上げ |

| コメント |

・渋い蕎麦猪口に仕上がった。 |

|

|

作品番号

名称 |

38.薄いフリ−カップ |

製法

|

・土:スイヒ土

・紐積み上げ方式

・絵付け:呉須線引き+印写方式絵付け

・釉薬:透明釉

・焼成:酸化焼成

・内高台仕上げ

|

| コメント |

・薄くて軽い器作りを目的に製作、薄すぎると形状が不安定になる。

丁寧なコテ、スポンジ掛けが必要で、結構難しい。 |

|

|

作品番号

名称

|

39.砥部焼き風中鉢 |

| 製 法 |

土:半磁器土

紐積み上げ方式

絵付け:呉須線引き+印写絵付け

釉薬:透明釉

焼成:酸化焼成 |

| コメント |

・四国の砥部焼は厚いがっしりした作りと簡素な絵付けを特徴とする磁器で、料理を引き立てる実用性に人気があります。

・重厚感とシンプルさが少しでも出せればと製作した。 |

|

|

作品番号

名称 |

40.黒土の器(中鉢) |

| 製 法 |

・土:黒陶

・紐積み上げ方式

・釉薬:鉄赤釉、マスキングテ−プで模様掛けし使用

焼成:酸化焼成 |

| コメント |

・黒陶の黒が下地になり鉄赤の赤が一段と深みを増し、落ち着いた独特の雰囲気を持った鉢となった。

・黒陶土はきめが細かく腰がなく、やや作りにくい土である。

|

|

|

作品番号

名称

|

41.そば釉金目中皿 |

| 製法 |

土:赤土

紐積み上げ手捻り

釉薬:そば釉

・焼成:還元焼成 |

| コメント |

・還元焼成によりそば釉独特の金目結晶を景色として出したもの。

|

|

|

・簡単な方法であるが析出結晶が散りばめた綺麗な皿が作れる。 |

|

作品番号

名称 |

42.織部角鉢 |

| 製 法 |

土:五斗蒔(7)+赤土(3)

・タタラ板貼り合わせ法

絵付け:紅柄線引き

釉薬:織部(No4)+透明釉

焼成:酸化

|

| コメント |

・織部の緑色が焼成によりぎらつく場合がある。これは表面の発色銅が酸化しているためで酸処理により透明感が増す。 |

|

|

・この写真は八ヶ岳の硫黄岳山頂より主峰・赤岳と阿弥陀岳方面を眺めたものです。背景に南アルプスの山々も望めます。天気がよく秋の山行を十分楽しめました。

・この風景をイメ−ジし絵皿作りをしてみました。 |

|

作品番号

名称 |

43.白化粧刷毛目絵皿 |

| 製 法 |

土:唐津(赤土)

紐積み上げ手捻り法

・白化粧土塗布・半乾燥後、線彫り絵付けと刷毛引き

・釉薬:透明釉

・焼成:還元焼成

|

| コメント |

・八ヶ岳の山々をイメ−ジし線彫り絵付けした。

・白化粧土の厚み、半乾燥状態判断などやや難しい。

|

|

|

・山の迫力が今ひとつ足りない。スケッチ力不足である。 |