|

作品番号

名称 |

49.瑠璃豚型蚊取り器 |

| 製法 |

・土:信楽白

・紐積み上げ技法・・・下部押し成形、穴開け、耳・尾貼り付け

・釉薬:口、腹・・白マット、他瑠璃釉薬ずぶ掛け

・酸化焼成 |

| コメント |

・基本的な成形は壺製作と同じで、あとで成形加工

・ユーモラスな特徴ある豚を目指し白と緑色まだら豚(瑠璃+白マット)とした。

|

|

|

同上・・後方形状

|

| ・渦巻き香取が入るぎりぎりの大きさ、電気蚊取り器を入れることを想定して製作した |

|

|

作品番号

名称 |

50.青磁しょう裂紋入壺 |

| 製 法 |

・土:信楽白

紐積み上げ技法

・成形:壺製作後胴部線刻、珪酸ソーダ塗布後その部分膨らます

・釉薬:口縁部紅柄と黄瀬戸線引き、その後青磁釉ずぶ掛け

・還元焼成

|

| コメント |

・陶芸家・松井康政が得意とした器壁の内外の乾燥差を利用して作るひび割れ「しょう裂紋」を摸倣、

・十分な作陶時間が取れぬためバインダーとして珪酸ソーダ(水ガラス)をひび割れ部分に塗布して短時間で成形しやすくして製作した

・なかなか面白い技法で他にも応用できそう

・口縁部の紅柄などの装飾の出がやや不足した |

|

|

作品番号

名称 |

51.白萩黒流描中皿

|

| 製 法 |

・土:赤土

・紐積み上げ技法

・上絵:天目釉と赤粉のいっちん描き

釉薬:白萩ずぶ掛け

・酸化焼成

|

| コメント |

・民芸風の皿を製作

・民芸風と言うと巨人・浜田庄司が上げられる。少しでも真似が出来ればと作って見たが到底およばない。 |

|

|

|

|

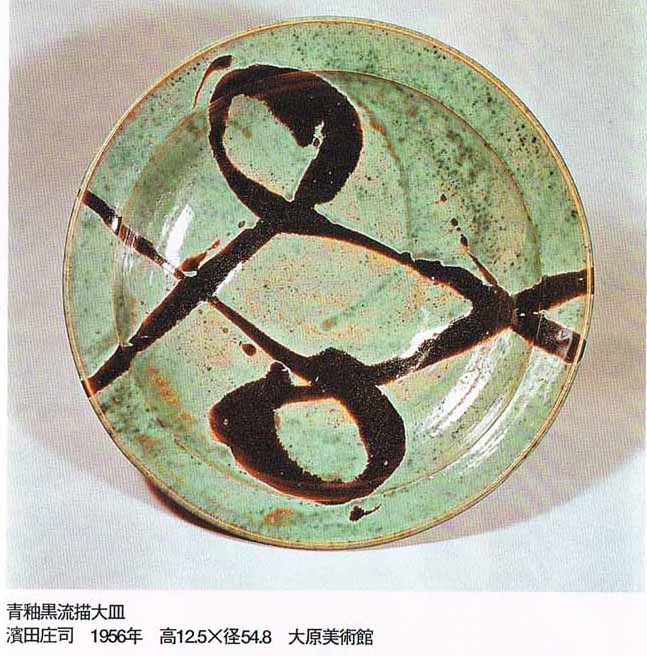

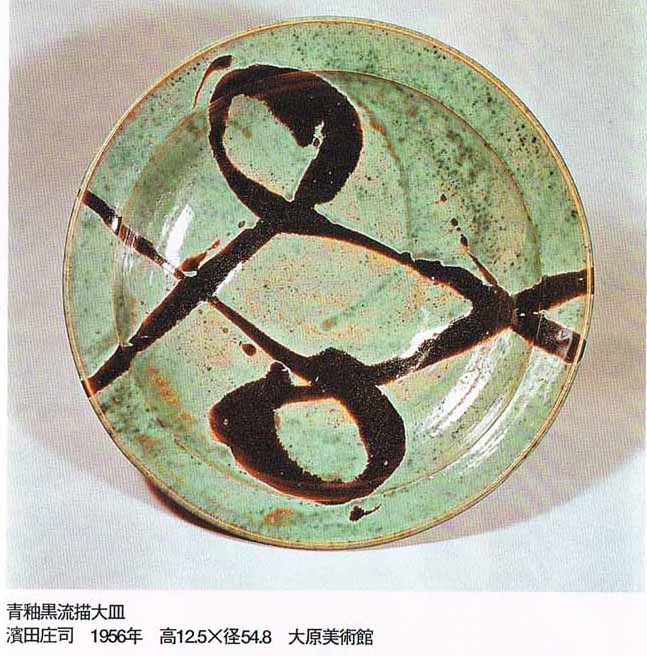

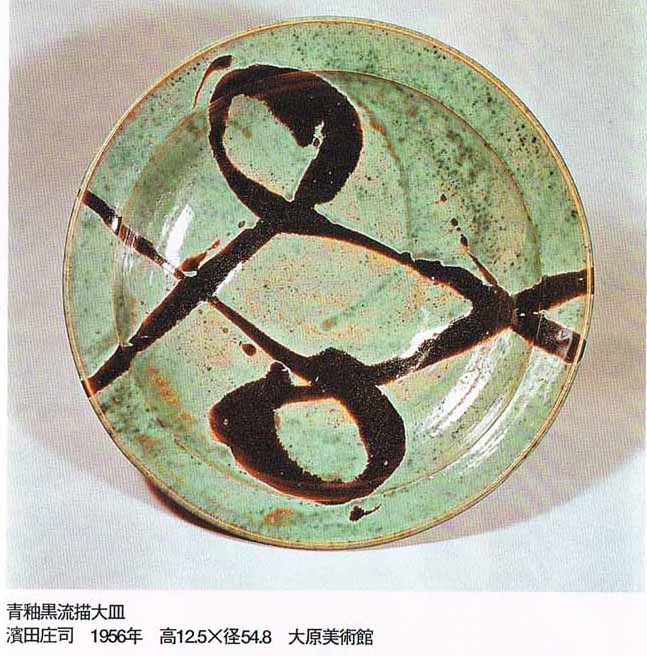

資料作品:浜田庄司 作

「靑釉黒釉描大皿」 |

| ・柳宗悦によって始められた民芸運動、日用品の中に「用の美」を見出し、活用しようとし広く広まった。その中で巨人・浜田庄司が多くの民芸風作品を残している。左記はその代表的な作品の一つである。 |

| ・しかし、皮肉にも浜田庄司の作品は今や骨董的な値段を示し、日用品ではなくなっている。 |

|

|

作品番号

名称 |

52.白萩紅柄土瓶

|

| 製 法 |

・土:唐津

・紐積み上げ、手練りで部品製作・貼り合わせ組み立て、

蓋:小皿形式、注ぎ口:一輪ざし形式、茶こし:打ち込み方式で制作

・下絵:紅柄山絵

・釉薬:白萩ずぶ掛け、蓋のつまみ・・織部

・酸化焼成 |

| コメント |

・形状制作がなかなか難しい

特に注ぎ口・・・形状、垂れ防止のノウハウ(切り角度、先端の壁厚と下向き角度など)あり、

・釉薬時に茶漉し穴が埋まらないよう薄く付くよう予めしめらすなど工夫が必要 |

|

|

| 同 上 |

| ・焼成は酸化としたが、もう少し渋い味が出る還元焼成の方がよかったようである |

|

|

作品番号

名称 |

53.酒器(ぐい呑み)

|

| 製 法 |

・土:赤土

・玉作り手捻り技法

・釉薬:織部釉・・外側下部、わら灰・・内側、外側上部

・酸化焼成 |

| コメント |

・わら灰の垂れ、両釉薬重なり部の色調に自然な変化を狙った

・わら灰がやや薄く変化が少なかった |

|

|

作品番号

名称 |

54.青磁呉須文様抹茶茶碗

|

| 製 法 |

・土:もえぎ土

・手び練り技法

・下絵:呉須山文様

・釉薬:青磁釉ずぶ掛け

・還元焼成 |

| コメント |

・青磁釉と土の検討(1)

・もえぎ土と青磁釉の組み合わせによる表色再現

・鮮やかな緑色を確認 |

|

|

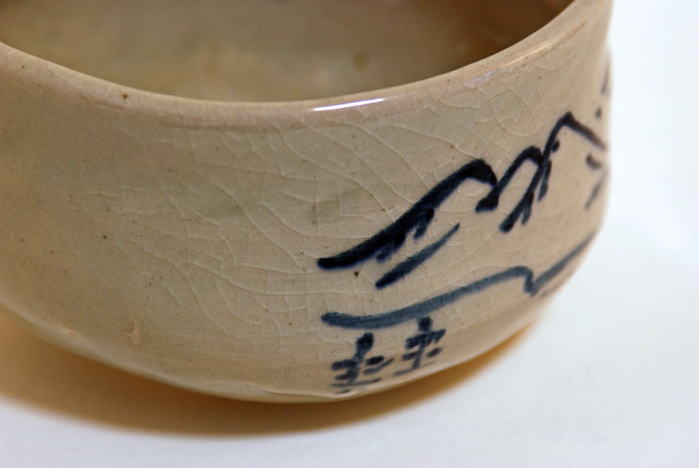

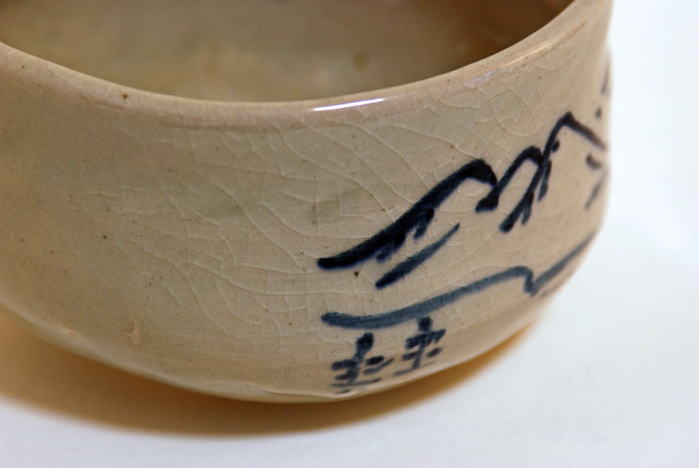

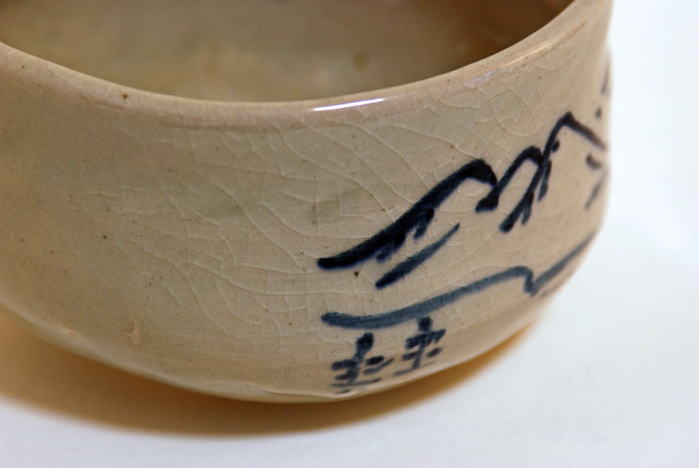

作品番号

名称 |

55.青磁呉須文様抹茶茶碗(その2)

|

| 製 法 |

土:白信楽土

・紐積み上げ技法

・下絵:呉須山文様

・釉薬:青磁釉ずぶ掛け

・還元焼成 |

| コメント |

・青磁釉と土の検討(2)

・表色:薄い靑白色

・呉須文様が非常に鮮やかに出る |

|

|

|

|

|

|

作品番号

名称 |

56.青磁呉須文様抹茶茶碗(3) |

| 製 法 |

土:混合土(もえぎ土40%+信楽白土60%)

・紐積み上げ技法

・下絵:呉須山文様

・釉薬:青磁釉ずぶ掛け

・還元焼成 |

| コメント |

・青磁釉と土の検討(3)

・表色:薄い靑色

・呉須文様が鮮やかに出る

・貫入はなし

・地に小さな.黒点がまばらに入る・・信楽白土に含まれる鉄分が青磁釉と還元焼成条件で反応し発生すると推定される(更に確認要す)

|

|

|

|

|

作品番号

名称 |

57.青磁呉須文様小鉢 |

| 製 法 |

土:混合土(もえぎ土50%+信楽白土50%)

・紐積み上げ技法

・下絵:呉須山文様、内部・モミジ葉吹き墨

・釉薬:青磁釉ずぶ掛け

・還元焼成 |

| コメント |

・青磁釉と土の検討(4)

・表色:薄い靑色、作品56と色の差は見分けられない

・呉須文様が鮮やかに出る

・貫入はなし

・地に小さな.黒点がまばらに入る・・信楽白土に含まれる鉄分が青磁釉と還元焼成条件で反応し発生すると推定される(更に確認要す)

|

|

|

|

|

|

|

| 作品「青磁呉須文様抹茶茶碗」の比較 |

| ・使用する土を変えた作品番号54、55,56の比較です・・・・基体の土を変え、青磁の色合いを多少変えることが出来ました |

|

|

| 土と青磁の色合い比較 |

| 作品番号54、55,56,57比較 |

|

|

| 今まで作陶したいろいろな抹茶茶碗 |

作品54、55、56と

後列・左側:作品45「志野風抹茶茶碗」

後列・中央:作品46「志野風抹茶茶碗」

|

|

|

|

|

|

|

|