|

作品番号

名称 |

140.呉須モミジ葉文様青磁中皿 |

| 製 法 |

・土:伊賀土、

・紐積み上げ手び練り法・呉須吹き墨モミジ葉下絵

・釉薬:青白磁釉薬

・還元焼成 |

| コメント |

・伊賀土に青白磁釉薬を組み合わせし、還元焼成時に生ずるほのかな赤味を呈する窯変と吹き墨呉須下絵を組み合わせた作品です。

|

|

|

作品番号

名称 |

140.同上立て掛け |

| コメント |

下絵を囲むように皿外縁にほのかな赤味を帯びた表色が綺麗に得られました。

この伊賀土の窯変メカニズムの制御が自由に出来るように今後究明を続けます。 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

141.呉須山絵文様青磁中皿 |

| 製 法 |

・土:伊賀土、

・紐積み上げ手び練り法、

・呉須山絵下絵、

・青白磁釉薬、

・還元焼成 |

| コメント |

・伊賀土に青白磁釉薬を組み合わせし、還元焼成時に生ずるほのかな赤味を呈する窯変と呉須山絵を組み合わせた作品です。 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

141.同上立て掛け |

| コメント |

伊賀土中皿に遠景・中景・近景の呉須山絵を下絵として描画、釉薬として青白磁釉薬を使用し、還元焼成時に生ずるほのかな赤味を呈する窯変(御本手)を狙った作品です。窯変の狙いは出ているがまだ全体として描画が力不足です。

また窯変の出方がやや不均一であり、この制御が今後の課題です。 |

|

|

|

|

|

|

作品番号

名称 |

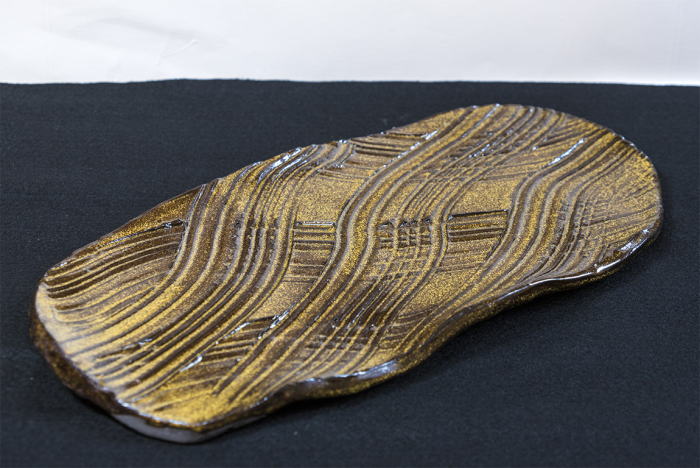

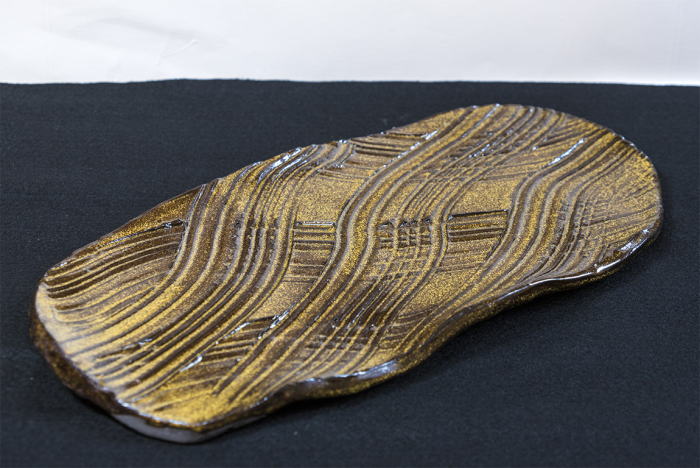

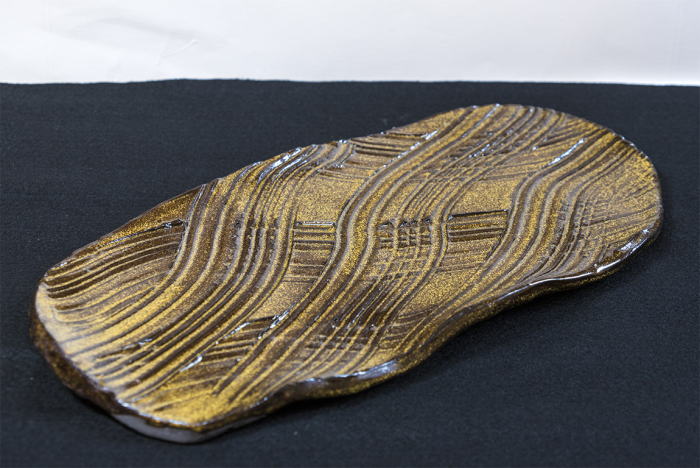

142.へぎ目付きタタラ大皿 |

| 製 法 |

・土:黒陶土、

・タタラ造り+へぎ目削り

・釉薬:そば釉薬

・酸化焼成 |

| コメント |

力強い豪快さのある皿を狙いました |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

143.鶉手の器 |

| 製 法 |

・土:赤・白・黒の3色土、

・タタラ積み上げ+切断+成形法、

・透明釉薬、一部織部重ね塗り

・酸化焼成 |

| コメント |

鶉手技法の器です |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

144.彫り入りコーヒカップ |

| 製 法 |

・土:織部土、

・紐積み上げ手び練り法

・外壁彫り、

・乳白釉薬+山部削り落とし

・還元焼 |

| コメント |

特徴のあるカップを狙った |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

145.呉須墨はじき湯飲み |

| 製 法 |

・土:半磁気7+白信楽3

・紐積み上げ手び練り法

・マスキング用墨山絵+呉須全面塗布、

・透明釉薬

・酸化焼成 |

| コメント |

墨はじき手法を使用した器の製作 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

146.青白磁抹茶茶碗 |

| 製 法 |

・土:伊賀土、

・紐積み上げ手び練り法

・青白磁釉薬ずぶ掛け、

・還元焼成 |

| コメント |

伊賀土と青白磁釉薬組み合わせの特徴である赤味表色に加え白点状の御本手表色が内外壁に現れました。予想外です。 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

147.へぎ目紅志野抹茶茶碗 |

| 製 法 |

・土:赤土、

・玉作り手び練り法、外壁大胆に削り模様付与

・紅志野釉薬ずぶ掛け、

・還元焼成 |

| コメント |

力強い豪快な壁面を有する抹茶茶碗が狙いです |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

148.青磁茶碗 |

| 製 法 |

・土:伊賀土、

・紐積み上げ手び練り法、

・呉須カボチャ絵下絵、

・青白磁釉薬、

・還元焼成 |

| コメント |

青白磁の上品な色にほのかな赤味が加わります |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

149.青白磁茶碗 |

| 製 法 |

・土:伊賀土、

・紐積み上げ手び練り法、

・呉須タケノコ絵下絵、

・青白磁釉薬、

・還元焼成 |

| コメント |

作品148より黄味が強い表色です |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

作品148と149比較 |

| コメント |

青磁釉薬の微妙な違いで表色度合い、位置も変わります |

|

|

|

|

|

|

作品番号

名称 |

150.青白磁茶碗 |

| 製 法 |

・土:伊賀土、

・紐積み上げ手び練り法、

・呉須カブ絵下絵、

・青白磁釉薬、

・還元焼成 |

| コメント |

作品148と製作仕様はほぼ同じですが表色度合いはだいぶ違っております。製作日時、焼成日時は異なっております。

この表色違いが肉厚などの形状的なものの影響か、それとも焼成時の雰囲気条件などの影響か今のところ不明です。

今後の課題です。 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

151.アヤメ文様掻き落とし皿 |

| 製 法 |

・黒陶土、

・玉作り手び練り法、

・ラテックスアヤメ絵+白化粧土掻き落とし、・酸化焼成 |

| コメント |

・化粧土の白と下地の黒陶土の黒が高いコントラストを示す影絵のような文様を持った皿を作製しました。このラテックスを使用した掻き落とし手法はいろいろ応用展開が考えられる面白い手法です。 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

152.祥瑞風呉須染付鉢 |

| 製 法 |

・土:白半磁7+白信楽3

・玉作り手び練り法、

内壁祥瑞風呉須絵付け(手書き、転写)

・透明釉薬ずぶ掛け、

・酸化焼成 |

| コメント |

・祥瑞:中国・明の時代の末期に景徳鎮で焼かれた特徴のある染め付けの器をさします。人の名前との説もあります。

日本の茶人に愛用され、目出度い意味もあり、今でも人気があります。 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

153.スープカップ |

| 製 法 |

・土:信楽白土、

・玉作り手び練り法、

・カップ:内壁白マット、外壁白萩

茶碗:白萩釉薬ずぶ掛け

・酸化焼成 |

| コメント |

使いやすい実用食器の製作です |

|

|

|

|

|

|

作品番号

名称 |

154.油滴天目茶碗 |

| 製 法 |

・土:赤土

・紐積み上げ手び練り法

・天目釉薬、

・酸化焼成・・結晶核生成・徐冷制御実施 |

| コメント |

・狙いの油滴天目生成はわずかであった。釉薬の厚み、焼成過程の制御に問題があったようです。

*油滴天目茶碗:中国の天目山で修行した僧がお茶の習慣と黒い茶碗を持ち帰ったことからその茶碗を天目茶碗と呼んだ。特に、金色の斑点(油滴)のあるものは油滴天目茶碗として珍重された。 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

155.壺屋焼風魚文鉢 |

| 製 法 |

・土:赤土、

・紐積み上げ手び練り法・下絵:呉須、瑠璃青、黄瀬戸彩色、

・透明釉薬、

・還元焼成 |

| コメント |

壺屋焼の特徴である大胆でのびやかな色彩絵を目指しましたがまだまだの感じです。気候風土などを理解して作陶しないとこのイメージは出ないように思います。

・下記人間国宝・金城次郎作品参照 |

|

|

|

|

参 考

資 料 |

沖縄の人間国宝・金城次郎「魚文大皿」 |

| コメント |

沖縄の巨匠・金城次郎の作品です。大胆なのびやかな魚絵と色彩、南国らしい温かみのある独特な味のある作品です。

(*Webより引用) |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

157.青磁彫り造り直角皿 |

| 製 法 |

・土:織部土、

・土板彫り削り技法、

・下絵:呉須山絵、

・青白磁釉薬、

・還元焼成 |

| コメント |

・歪みが出にくいタタラ造りでない彫り削り技法の皿です。やや底厚が薄くなった部分があり、歪みが少し出てしまいました。 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

157.耐熱鍋 |

| 製 法 |

・土:鍋土(耐火性あり)、

・玉作り手び練り法、

・内側:乳白釉薬、外側:アメ釉薬(火のかかる部位は塗布せず)

蓋:呉須花絵+透明釉薬

・酸化焼 |

| コメント |

蓋が鍋敷きになる実用鍋の製作です |

|

|

|

|

|

|

|

|

作品番号

名称 |

158.青白磁花器 |

| 製 法 |

・土:伊賀土、

・紐積み上げ手び練り法

・壁面陰刻、口辺ベンガラ塗布

・青白磁釉薬ずぶ掛け、・還元焼成 |

| コメント |

伊賀土に青白磁釉薬を組み合わせし、還元焼成時に生ずるほのかな赤味を呈する窯変と大胆に壁面を陰刻しアクセントを添えた花器です。 |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

作品158の使用例 |

| コメント |

季節の生け花用としてコヒガンサクラの例です。ほのかな赤味が合っているように思います |

|

|

|

|

作品番号

名称 |

159.透光性陶土の招き猫 |

| 製 法 |

・土:信楽透土(透光性あり)

・タタラ板使用成形技法

・下絵:呉須、赤、青、黄色の下絵の具彩色

釉薬:透明

・酸化焼成 |

| コメント |

お遊びで製作しました。中にライトを入れますとほのかに像が光ります |

|

|

|