14.12 晩秋の伊勢・大和路を歩く(2016年)

2.日時・コース

・日時:2016年11月21日

・場所:伊勢神宮・内宮−−外宮 を巡る

第1日目:近鉄宇治山田駅−−伊勢神宮・内宮−−伊勢神宮・外宮−−伊勢駅

*下へスクロールすると写真がご覧になれます

| 1.伊勢神宮 | |

| ・古くか日本人の聖地として敬われてきた伊勢神宮、現在の伊勢市の約4分の1を占める広大な地域を神域としている。さらに関連125社が伊勢・松坂・鳥羽・志摩の地域に点在しており、この地域の古来からの地主神信仰を取り込んで伊勢神宮様式が形成されています。1300年余綿々と独自の建築・文化・様式などの有形無形のシステムが受け継がれています。皇室との関係が深いですが、一般人にとって謎めいた神話の世界です。 | |

| ・式年遷宮:神宮独自の20年ごとの造替システムで、最近では平成25年10月に行われています。20年ごとに隣接する新旧の殿地を神様が遷座する。神道では物事が常に若々しく清純である「常若」の思想が尊ばれるために行われると言われている。この20年ごとの造営システムは、社殿や調度品、鳥居などが全て一新されるため膨大な物資・人材・エネルギーが必要となります。それが綿々と1200年以上継続していることはこのシステムに数々の知恵や工夫が施されているようです。 | |

|

|

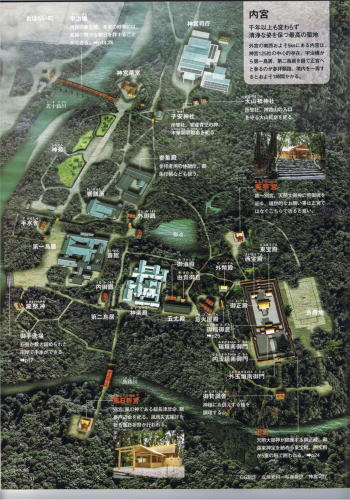

| 写真1: 内宮・外宮の鳥瞰図(資料写真:一個人・2016年7月号より引用) | |

| 広大な地域に神宮が点在し1000年以上変わらぬ姿を保っている | |

| −−−***−−− | |

| 2.内宮(皇大神宮) | |

| 神宮125社の中心であり、内宮の正宮に主祭神・天照大御神が祀られている。 | |

|

|

| 写真2: 神宮内の案内図 | |

|

|

| 写真3: 内宮の入り口・宇治橋外鳥居 | |

| 清流・五十鈴川に架かる宇治橋、人の住む俗界と神の暮らす聖地の架け橋である。 この鳥居の柱は遷宮前に外宮御正殿の棟持柱であったものがリサイクルされ使用されている。次の遷宮時、この鳥居の柱は桑名宿の鳥居に生まれ変わる。用材を無駄にしないシステムが確立されている。 |

|

|

|

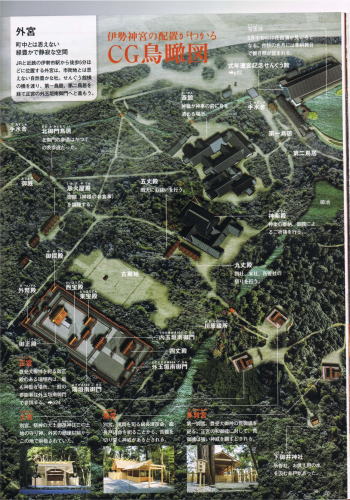

| 写真4: 内宮説明板 | |

|

|

| 写真5: 秋彩輝く清流五十鈴川 宇治橋上より |

|

| 手前の杭は流木より橋を守るために設けられている。橋の出入り口の鳥居と共に20年ごとの式年遷宮時作り替えられる | |

|

|

| 写真6: 手水舎前の第一鳥居 | |

| この神宮の鳥居は、直線的で素木の美しさが映える装飾のないシンプルな様式です。この特徴を有する鳥居を神明系鳥居と言われ神宮の鳥居が原型とされています。 | |

|

|

| 写真7: 五十鈴川での御手洗場 | |

| 源流域が神域として管理されているため多分日本で最も清らかな清流でしょう。 | |

|

|

| 写真8: 神楽殿 | |

| 正式参拝は神殿内で行われ独特のお神札(おふだ)「大麻」をいただける | |

|

|

| 写真9: 正宮前 | |

| 一般参拝者は手前の外玉垣南御門で参拝する。御正殿には入れない | |

|

|

| 写真10: 島路川秋彩(1) 風日祈宮橋より |

|

| 五十鈴川の支流です | |

|

|

| 写真11: 島路川秋彩(2) 風日祈宮橋より |

|

|

|

| 写真12: 別宮・風日祈宮(カゼヒノミノミヤ) | |

| 内宮の一画にある別宮で風の神・級長津彦命を祀っている | |

|

|

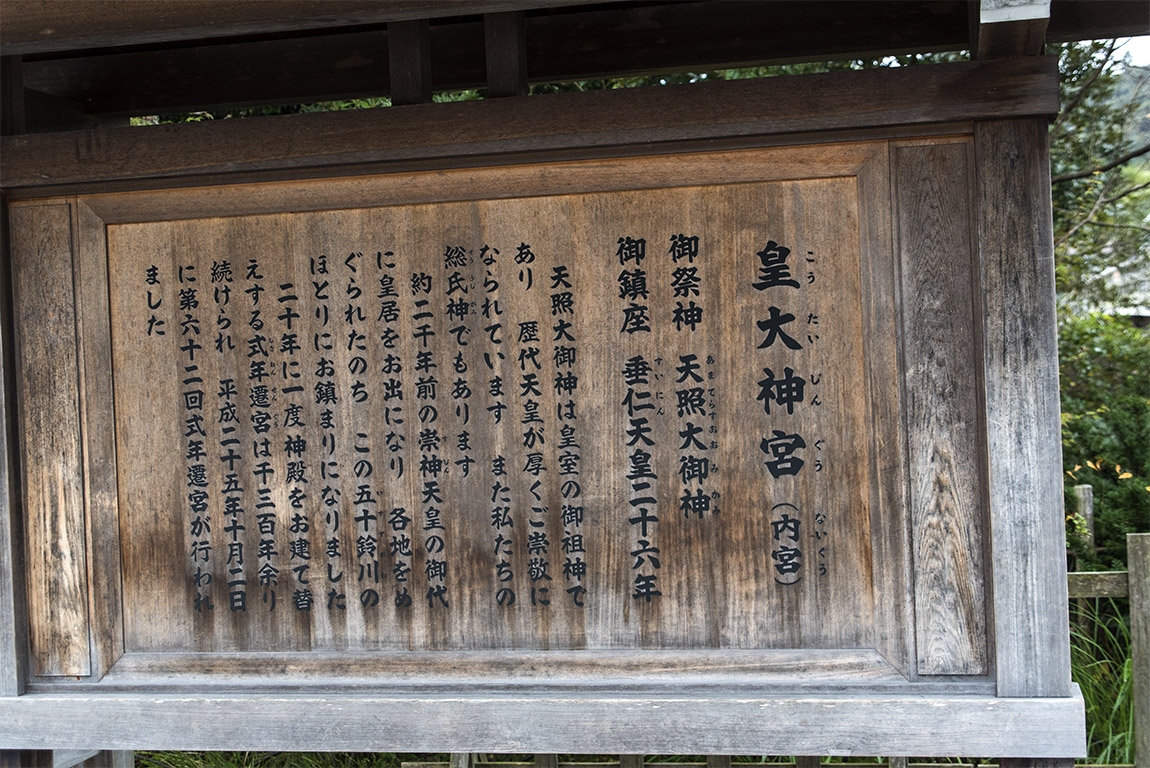

| 写真13: 風日祈宮の屋根部 | |

| 古代日本の建築様式(彩色のない檜の素木造り、屋根は茅葺き、屋根の上に鰹木など)が守られ、素材の美しさを出す直線的でシンプルな構造体となっている。神宮の格によって多少構造が変わる。 | |

| −−−***−−− | |

| 2.外宮(豊受大神宮) | |

| 内宮から約5km離れた場所に外宮がある。内宮のおよそ500年後に外宮が創建された。外宮の正宮には内宮の天照大御神の食事を司る神として豊受大御神が祀られている。内宮をサポートするのが外宮である。 | |

|

|

| 写真14: 外宮案内板 | |

|

|

| 写真15: 第一鳥居 | |

|

|

| 写真16: 正宮前の外玉垣南御門 | |

| 一般参拝は外玉垣南御門で行う | |

|

|

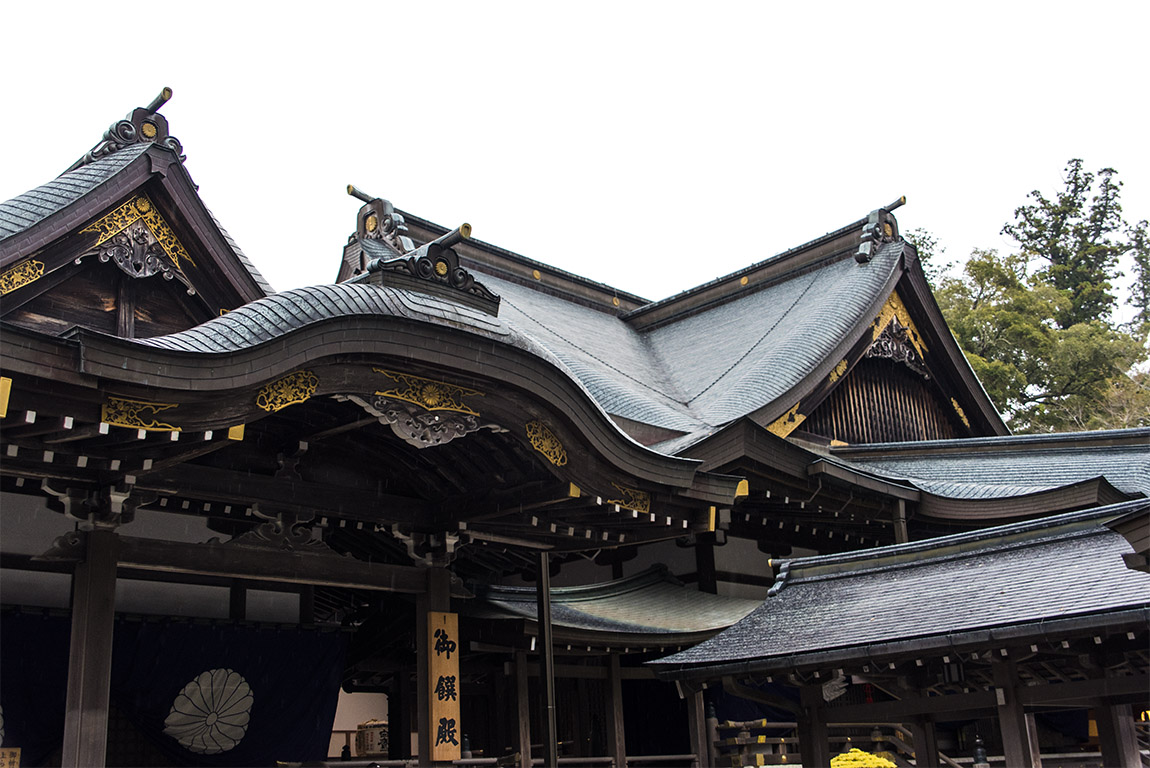

| 写真17: 外玉垣南御門の屋根部 | |

|

|

| 写真18: 正宮に隣接する古殿地 | |

| 次の20年後の式年遷宮時にこの地に新しい正宮が建てられ遷宮する。 | |