3.19 晩秋の大和路を歩く(2)

2.日時・コース

・日時:2013年11月28日

・場所・行程:

奈良盆地の東山麓・山辺の道を巡る・・・総行程約15km

奈良JR三輪駅・・(徒歩)・・大神神社・・・檜原神社・・・箸墓古墳・・・巻向駅==柳本駅・・・黒塚古墳・・・崇神天皇陵・・・長岳寺・・・夜都伎神社・・・内山永久寺跡・・・石上神社・・・JR天理駅

|

| 行程図: 山辺の道概略図 |

*下へスクロールすると写真がご覧になれます

| 1.大神神社(おおみわじんじゃ) | |

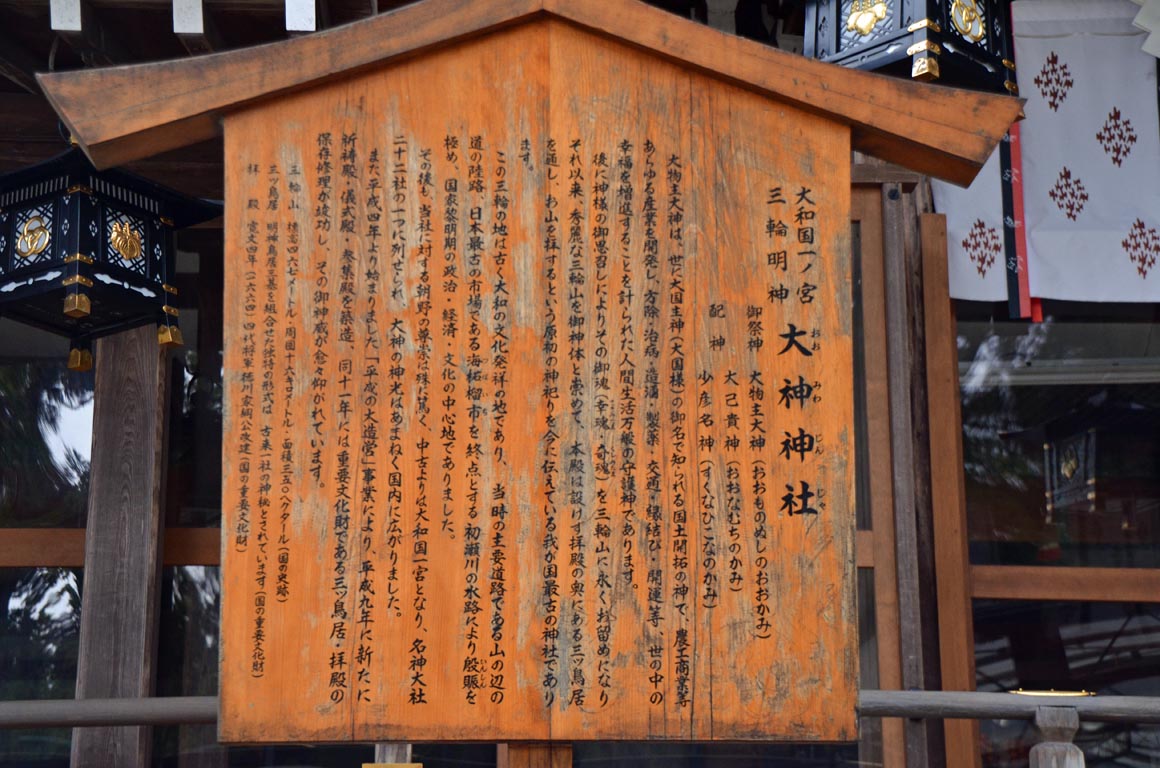

| 日本最古の神社の一つで、神社の裏手にある三輪山をご神体としています。古代より三輪山は神宿る山とされ、神官僧侶以外は足を踏み入れることの出来ない禁則の山とされてきました(現代は入山規則を遵守すれば入山出来るようになっている)。本殿を設けていないため一般の参拝は拝殿の奥にある三ッ鳥居を通して三輪山を拝する原初の形態をとっています。神話と伝説に満ちた神社です。 | |

|

|

| 写真1: 大神神社二の鳥居 | |

|

|

| 写真2: 大神神社拝殿 | |

|

|

| 写真3: 大神神社ご由緒書き | |

|

|

| 写真4: 磐座神社(いわくらじんじゃ) 大神神社の摂社で薬の神様を祀っている |

|

| 三輪山の麓には辺津磐座(へついわくら)と称する神様が鎮座する岩が点在し、この神社もその一つです。神殿はなく磐座を神座とする原始の神道の形態を今に伝えています。 | |

|

|

| 写真5: 秋彩濃い神社裏手の三輪山 | |

|

|

| 写真6: 山辺の道道標 | |

| 東海自然歩道に指定されており道標もよく整備されています | |

|

|

| 写真7: よく整備されている林道 | |

| ******** | |

| 2.山辺の道近在の古墳・遺跡群 | |

| JR三輪駅から天理駅沿いの山辺の道沿いには三大古墳群(巻向、柳本、大和)があり、確認されている大きな古墳だけでも約50ほどあります。まさに古墳・遺跡の密集地です。巨大古墳も多く、それらは古代の天皇陵として宮内庁の管理下に置かれているものも多く、まだ発掘調査が不十分で謎の多い古墳群です。日本書紀の記述との関係や卑弥呼伝説との関係など興味をわかせます。 | |

|

|

| 写真8: 山道脇の古墳 | |

| 山道脇にはこんもりとした丘陵(古墳)が多数散在し、まさに古墳の宝庫です。 | |

|

|

| 写真9: 大型前方後円墳の箸墓古墳 | |

| 全長272mと大型です。墓の主は孝霊天皇の皇女ではないかと言われていますが、一説に邪馬台国の女王・卑弥呼の墓ではないかとの説もあります。宮内庁が管理しています。 | |

|

|

| 写真10: よく整備されている黒塚古墳 | |

| 全長約130mの前方後円墳で3世紀後半から4世紀の築墳と推定されています。 | |

|

|

| 写真11: 後円部で発掘された長大な竪穴式石室 (発掘時の再現) |

|

| 黒塚古墳からは多数の副葬品が発掘されました | |

|

|

| 写真12: 出土した三角縁神獣鏡 (レプリカ) |

|

| 古墳から33面の三角縁神獣鏡が出土しました。邪馬台国所在地論争に影響を与えるとして注目されています。 | |

|

|

| 写真13: 行燈山古墳(崇神天皇陵) | |

| 全長242mの前方後円墳、築造時期は古墳時代前期、4世紀後半といわれています。現在、第10代崇神天皇稜墓の指定を受けていますが第12代景行天皇陵とされた時期もあったようです。 | |

| ******** | |

| 3.長岳寺 | |

| 824年に淳和天皇の勅願により弘法大師が創設した古刹、多くの貴重な文化財を有します。また春は桜やツツジ、秋は紅葉の名所として賑わいます。 | |

|

|

| 写真14: 日本最古の鐘楼門 (弘法大師創建当時の建物、重要文化財) |

|

|

|

| 写真15: 長岳寺・放生池の紅葉 | |

|

|

| 写真16: 秋彩に包まれる本堂(1) | |

| まさに古刹の秋を感じさせてくれます | |

|

|

| 写真17: 秋彩に包まれる本堂(2) | |

| ******** | |

| 3.山辺の秋風景 | |

| 奈良盆地の東端、三輪山−−竜王山ーー大国見山と続く丘陵の麓を縫うように進む山辺の道、道の両側に古墳や遺跡、歌碑が数多く点在しまさに古代の息吹を感じる道です。ちょうど晩秋のこの時期は山々の色づきに合わせるように道筋のミカンや柿が色づき、コスモスが咲き乱れ、秋の風情を演出してくれます。 | |

|

|

| 写真18: 山辺の道風景(1) | |

|

|

| 写真19: 山辺の道風景(2) 人麻呂万葉歌碑 |

|

| 引手山、現在の竜王山の麓に人麻呂の悲歌が刻まれた歌碑があります。山辺の道にはこの他万葉の歌碑が道沿いに置かれており、古に思いをはせこれを巡る旅も面白いと思います。 | |

|

|

| 写真20: 人麻呂万葉歌碑の説明 | |

|

|

| 写真21: 山辺の道風景(3) 念仏寺門前 |

|

|

|

| 写真22: 山辺の道風景(4) | |

| やまのべの道はまさに日本の秋の原風景を思い起こさせ、こころ安らぐ道です | |

|

|

| 写真23: 山辺の道風景(5) | |

|

|

| 写真24: 山辺の道風景(6) | |

|

|

| 写真25: 山辺の道風景(7) | |

| 今は盛りと色ずく紅葉と朽ち果てた苔むす寺の屋根、好対照の風景です | |

|

|

| 写真26: 山辺の道風景(8) | |

| ******** | |

| 4.石上神宮(いそのかみじんぐう) | |

| 神話が息づく日本最古の神社の一つです。ご神体は神武天皇が東征した際に献上された神剣です。ここの神庫には多くの古代の宝物が収蔵されており有名です。武門の棟梁たる物部氏の総氏神として古代信仰のなかで異彩を放ち、また大和政権の武器庫の役割を担ったとされています。古代から伝説・神話に満ちた神社です。 |

|

|

|

| 写真27: 木々が生い茂る参道 | |

|

|

| 写真28: 日本最古の拝殿 | |

| 石上神宮は、古代神道の自然崇拝のため、かっては本殿がなく、拝殿後方の禁足地を御本地と称し、その中央に主祭神が埋齋され、諸神は拝殿に配祀されていたようです。大正時代に拝殿後方に本殿が造営されています。 | |

|

|

写真29: 鏡池秋彩(石上神宮)

|

|

| ******** | |

| 5.山辺の夕景 | |

| 今回の山辺の道巡りの終点・石上神宮を出る頃、日は傾き奈良盆地の東端の山麓や天理の町並みは夕日に染まりました | |

|

|

| 写真30: 夕日に染まる石上神宮裏手の丘陵 | |

|

|

| 写真31: 夕日に染まる天理大学 | |

|

|

| 写真32:夕日に染まる天理の町並み | |