3.22 晩秋の大和路を歩く(2014年)

2.日時・コース

・日時:2014年11月18日

・場所:奈良盆地の北山麓・当尾を巡る

奈良JR加茂駅--岩船寺・・(徒歩)・・浄瑠璃寺--JR奈良駅

*下へスクロールすると写真がご覧になれます

| 1.岩船寺 |

| 創立は天平元年(729年)、聖武天皇が僧行基に命じて作らせた阿弥陀堂がその起源であると言われている。最盛期は広大な境内を持っていたが何度かの兵火にあい焼失・荒廃した。その後江戸時代に修復、再建された。現在の本堂は昭和63年に再建、平成15年に三重塔の修理が行われている。 静寂な境内には四季を通じ多くの花々が咲き誇り、特に梅雨時は紫陽花寺として有名です。 |

|

| 写真1.1 落ち着きのある本堂 |

|

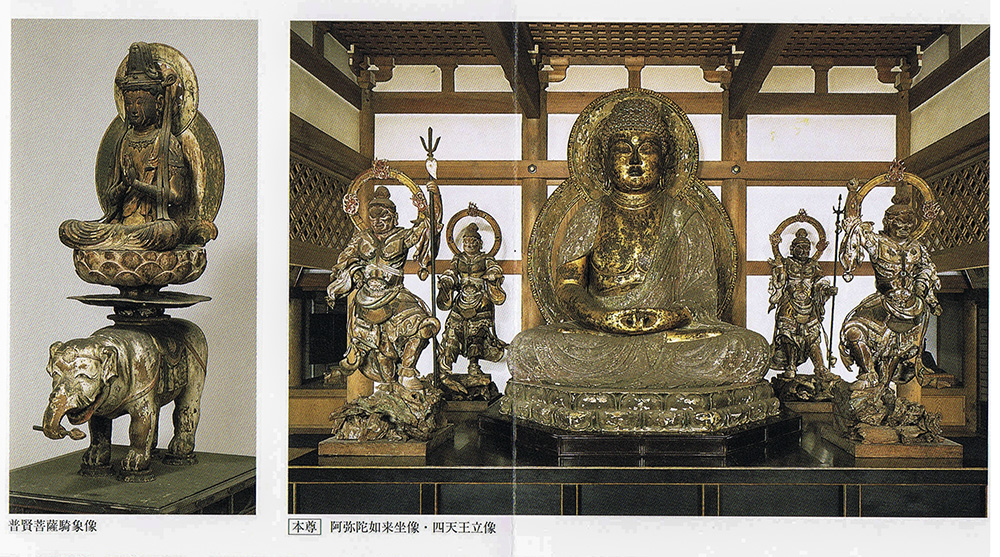

| 写真1.2 本堂に安置されている仏像 (撮影禁止のため岩船寺パンフレットより引用) |

| 住職自ら参拝者を本堂へ迎え入れ、岩船寺の?起を説明されるなど、他の寺院では考えられない対応ぶりに好感がもてました。檀家数30に満たない山寺の内情にあるようです。また、特にもと三重塔に納められていた普賢菩薩騎象像(平安時代・・重要文化財--上記写真左)の優美な像が本堂内に開示されており、辰年・巳年生まれの守護本尊であることから我々一同いたく感激し参拝致しました。 |

|

| 写真1.3 本堂秋彩 |

|

| 写真1.4 十三重石塔(重要文化財・鎌倉時代) |

|

| 写真1.5 境内の三重塔(重要文化財・室町時代) |

| 境内には紫陽花が多く、梅雨時にまた訪れたい状景です |

|

| 写真1.6 境内秋彩 |

|

| 写真1.7 境内秋彩(2) |

| この三重塔は1442年の建立とされている。平成15年に修理、内部壁画も修復され、外観が鮮やかになりました。 周りのモミジの紅葉はこれからでした。 |

| ----****---- |

| 2.石仏の道 ・ (岩船寺--浄瑠璃寺間の山道)) |

| 岩船寺と浄瑠璃寺がある当尾(とうの)の里には道端に石仏や石塔が多数散在しています。鎌倉時代の銘記を有するものが多い。これは中世に奈良の寺院が世俗化し、これを嫌う僧たちがこの地を修行の場としたことが関係していると言われています。穏やかな丘陵が連なる洛南当尾の里をいろいろ特徴のある石仏を求め、ゆっくり廻るのも面白いかと思います。今回はそのごく一部です。 |

|

| 写真2.1 石仏散在する当尾の里 |

| 棚田が広がり、日本の源風景のような心休まるのどかな山里風景です |

|

| 写真2.11 心休まる当尾の里 |

| 柿や竹藪繁る山道を行く |

|

| 写真2.2 石仏・石造物(1)・・唐白の壺 |

|

| 写真2.3 道端にある秋の産物 |

| 無人販売所で秋の深まりを感じさせる数々の産物が並べられています。 |

|

| 真2.4 石仏・石造物(2)・・からすの壺二尊説明版 |

|

| 写真2.5 石仏・石造物(2)・・からすの壺二尊 |

|

| 写真2.6 石仏・石造物(2)・・からすの壺二尊 |

|

| 写真2.7 石仏・石造物(3)・・あたご灯籠 |

|

写真2.8 石仏・石造物(4)・・やぶの中三尊説明版 |

|

| 写真2.9 石仏・石造物(4)・・やぶの中三尊 |

|

| 写真2.10 石仏・石造物(4)・・やぶの中三尊 |

| ----****---- |

| 3.浄瑠璃寺 |

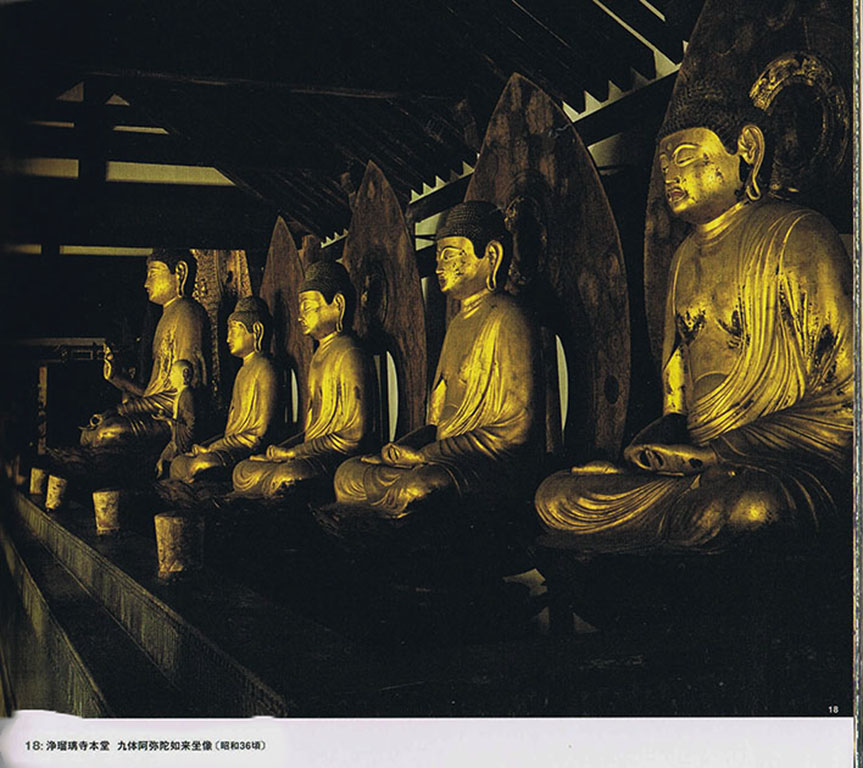

| 開基は義明上人で創建年は1047年(永承2年)です。本尊は九体阿弥陀如来(国宝)と薬師如来(重要文化財)で、特に九体阿弥陀如来像を安置するところから九体寺との別名があります。緑多い境内は、中央の池を中心とし左右に平安末期の本堂と三重塔が配置されたた浄土式庭園を形成しており、平安朝寺院の様式を今に伝える格式ある古刹です。 和辻哲郎が「古寺巡礼」の中で心が落ち着くと絶賛し、堀辰雄の「浄瑠璃寺の春」や昭和の巨匠・写真家土門拳が何度となく訪れカメラに収めております。 |

|

| 写真3.1 落ち着きのある 山門 |

|

| 写真3.2 境内に広がる浄土式庭園 |

| 山門をくぐると広々とした池が広がります。宇治の平等院と並ぶ日本を代表するな浄土式庭園です。近世の詳細な調査の結果、浄瑠璃寺の場合は庭園と建築物、それにプラスして自然の営みを加え、それらが一体となって浄土的な雰囲気を醸し出すよう計算尽くされた庭園であることが判明しました。平安時代の作庭者恵信の描く浄土信仰の姿、浄土曼荼羅を凝縮させ地上に現出させようとした最高の傑作かと思います。 *浄瑠璃寺庭園の配置と特徴 ・西方極楽浄土の主・阿弥陀如来を祀る阿弥陀本堂・・・・・大海の荒磯を現す立石を配置する池・・・・・・東方浄瑠璃浄土の主・薬師如来を祀る三重塔 、これらが一直線上に東西に配置されています。彼岸の日には三重塔の塔上より太陽が上がり、池中央の子島の先端にある立石上を通り、阿弥陀堂(本堂)中央に沈むことが確かめられています。この配置の場合、朝には陽の光が池に反射し本堂の金色の阿弥陀如来像を照らし浮かび上がらせ、また夕方には本堂の阿弥陀如来像の上に陽が沈み、まさに西方浄土をイメージさせる仕掛けに作庭されています。 |

|

| 写真3.3 落ち着きのある平安朝様式の本堂(国宝) |

| 池の西側にあり、東側の三重塔に対峙している。浄土の未来を現す九体の阿弥陀如来像が安置されています。寄せ棟造り、本瓦葺きの簡素な造りである。同じ阿弥陀堂でも装飾が多い宇治の平等院とは好対照です。 |

|

| 写真3.4 本堂に安置されている木造阿弥陀如来座像9体(国宝) (撮影禁止のため写真界の巨匠:土門拳撮影の写真より引用) |

| 平安時代に九体阿弥陀如来像造立の記録はあるが、現存するは浄瑠璃寺だけである。重量感のある九体が並ぶ様は迫力がある。 土門拳は晩年の古寺巡礼で浄瑠璃寺を何度となく訪れ、阿弥陀如来像、吉兆天立像を写真集に発表しています。 |

|

| 写真3.5 薬師如来を安置する三重塔(国宝) |

| 東方浄土で人々を浄土へ送るという薬師如来像が対岸の本堂・阿弥陀如来像に向かって真正面に安置されている |

|

| 写真3.6 薬師如来を安置する三重塔 |

| 内部は彩色が施され、壁に十六羅漢図が描かれている |

|

| 写真3.7 対岸から見る本堂・・・もう一つの仕掛け |

| 風の無い静かな夜、対岸から扉を開けた本堂を望むと灯明に照らされた阿弥陀如来像が池に映され拝めるというのである。台座が高いため屋根のひさしが邪魔をし直接見ることは出来ないが、池面に浮かび上がるというのである。しかも本堂前の灯籠も池面に映りこみ仏像の蓮華の茎のようになる。庭設計時にこれらが織り込まれていることに驚きを覚えます。 |

|

| 写真3.8 浄瑠璃寺 秋 彩(1) |

| 我々が訪れた3時頃、、本堂横より斜光が射し込み池周辺に秋の輝きを演出してくれました。 |

|

| 写真3.9 浄瑠璃寺 秋 彩(2) |

|

| 写真3.10 浄瑠璃寺 秋 彩(3) |

|

| 写真3.11 浄瑠璃寺 秋 彩(4) |

|

| 写真3.12 浄瑠璃寺 秋 彩(5) |