3.22 晩秋の大和路を歩く(2014年)

2.日時・コース

・日時:2014年11月19日

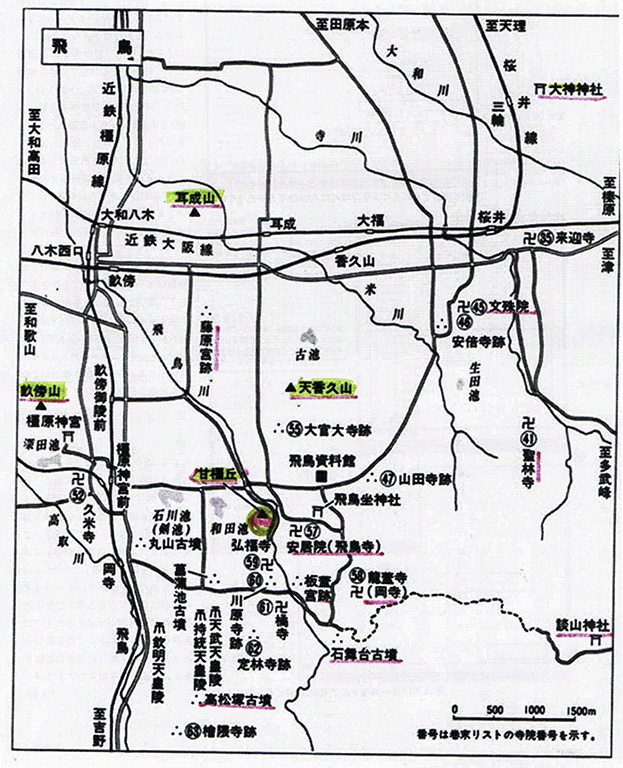

・場所:奈良盆地の東南に位置する飛鳥を巡る

近鉄吉野線飛鳥駅−−(レンタサイクル使用)−−高松塚古墳−−亀石−−橘寺−−石舞台古墳−−

−−伝飛鳥板蓋宮跡古墳−−飛鳥寺−−甘樫丘−−飛鳥駅

|

| 資料1: 行程図(赤線矢印→) |

| −−−***−−− |

|

| 資料2: 最近の明日香遺跡調査ニュース(2015年1月16日、朝日新聞) |

*下へスクロールすると写真がご覧になれます

| 1.高松塚古墳 |

|

| 写真1: 畑や丘陵に囲まれた高松塚古墳 |

| 飛鳥地方の南西部に位置し、周囲には数々の皇陵や古墳があります。この地帯は当時桧隈(ヒノクマ、現在は明日香村平田)と呼ばれ渡来人や多様な技能職を持った人々が居住していたと伝えられています。更に南方には高松塚古墳と似た彩色壁画で有名なキトラ古墳があります。 |

|

| 写真2: 復元された高松塚古墳 |

| 壁画修復のため石室は取り出され、調査結果を基に築造当時の二段式の円墳に復元されています。 |

|

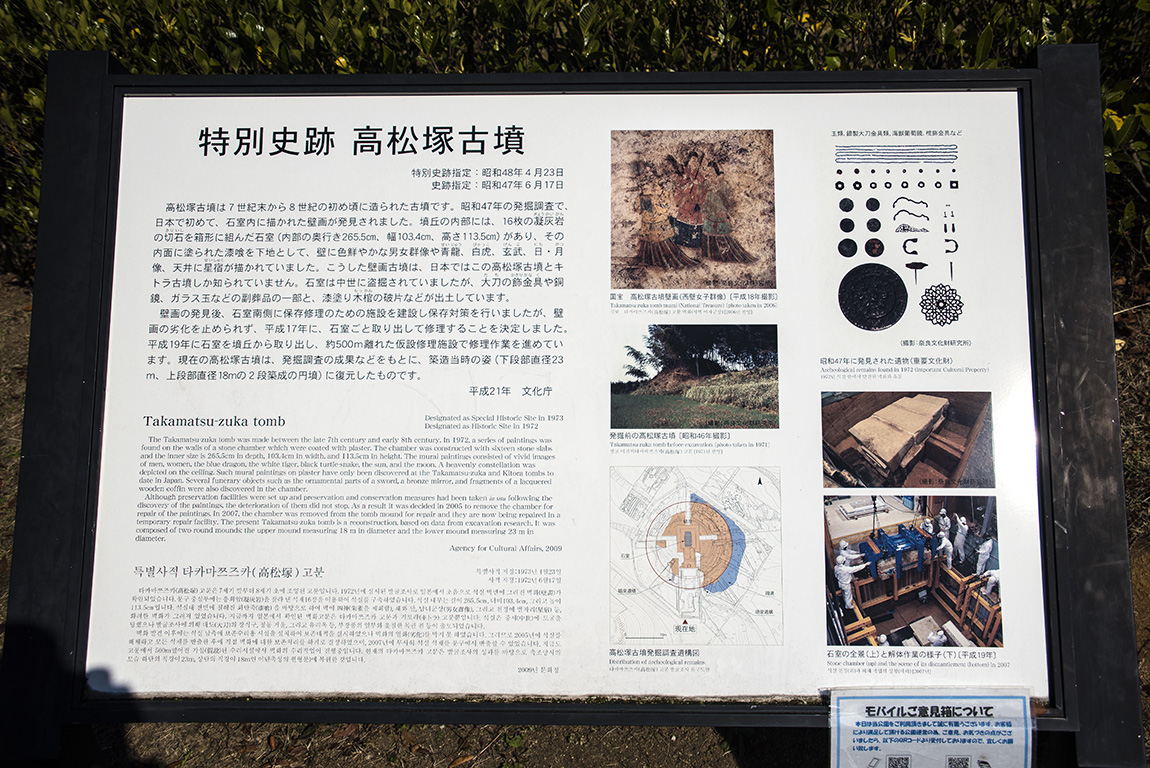

| 写真3: 古墳説明板 |

| 古墳隣接地の「壁画館」に石槨内部の模型、壁画模写、副葬品レプリカなどが展示されています |

|

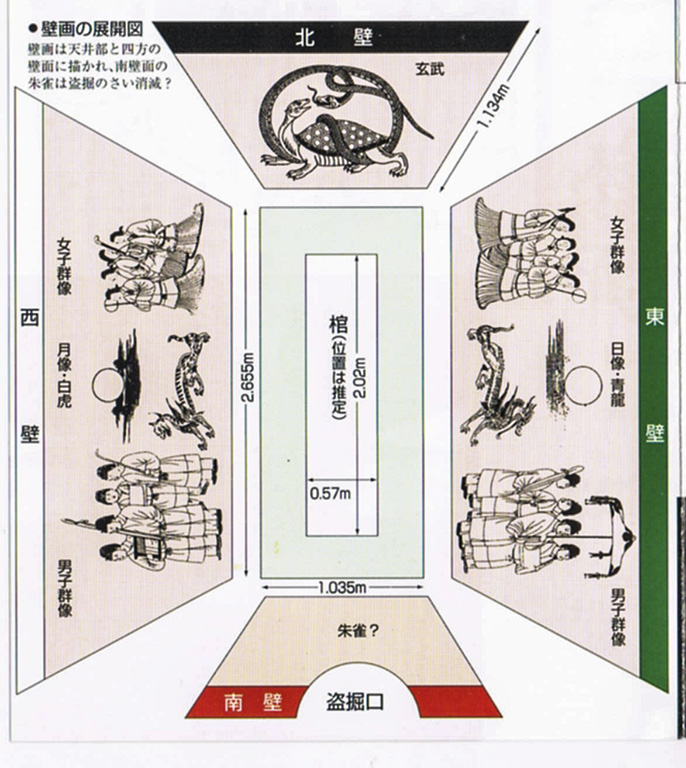

| 資料3: 古墳内の石室壁画展開図(高松塚壁画館資料より) |

| 石室天上には「星宿図」が描かれています |

| *高松塚古墳の被葬者は誰か 調査の結果、築造時期は藤原京期の694年〜710年であることが確定しました。しかし被葬者は骨の鑑定から熟年男性であることが推定されていますがはっきりしておりません。天智天皇の皇子説、臣下説、朝鮮半島系王族説など諸説があります。近くのキトラ古墳(被葬者確定していない)と関連させいろいろな説が学者や歴史愛好家によってとなえられています。飛鳥地区の古墳群は被葬者や全体像が確定されていないものが多く、これがまた歴史愛好家にとってはいろいろ自説で夢を描くことが出来て楽しめるのかと思います。 |

| −−−***−−− |

| 2.亀石遺物 |

|

| 写真4: 飛鳥石造物・亀石 |

| 飛鳥地方には飛鳥時代に作られた巨大石造物が数多く散在しております。形も異形なものが多く、その用途が分かっておりません。標石や信仰・宗教儀式などに使われたのではないかと推定されています。 |

|

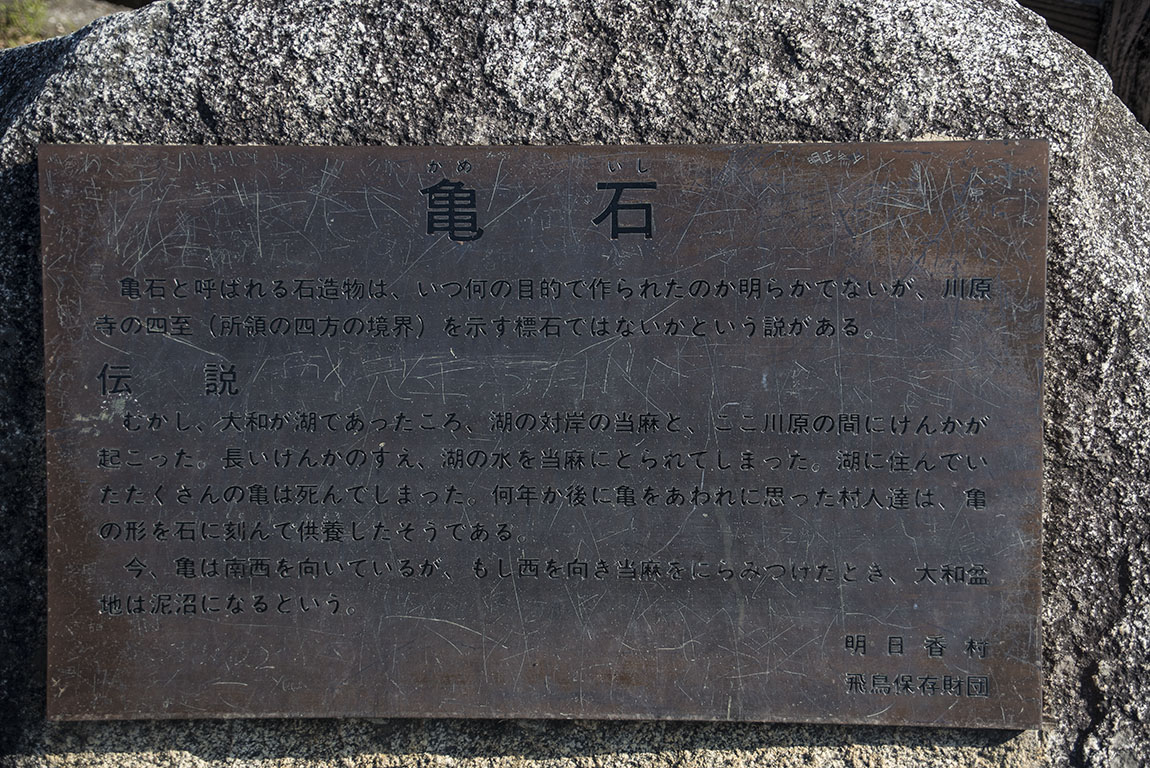

| 写真5: 亀石説明板 |

| −−−***−−− |

| 3.橘寺 |

|

| 写真6: 田園の中にある橘寺 |

| 聖徳太子が生誕地に建立した寺として有名です |

|

| 写真7: 橘寺山門前 |

|

| 写真8: 橘寺説明板 |

| 七世紀に建てられ、創建時は塔、金堂、講堂が一直線に並んで建てられた大寺であったようです。聖徳太子崇拝の関係で由緒深い寺でありましたがその後衰退し、本堂は近世になって再建されたものです。 |

| −−−***−−− |

| 4.石舞台古墳 |

|

| 写真9: こんもりとした丘に露出している石舞台古墳 |

| 横穴式石室を持つ方形墳で7世紀初めに築造されたと推定されています。当初は墳土に覆われていたようです。被葬者は確定はしていませんが当時絶大な権力者であった蘇我馬子の庭園がこの地にあったことから馬子の墓ではないかと言われています。 |

|

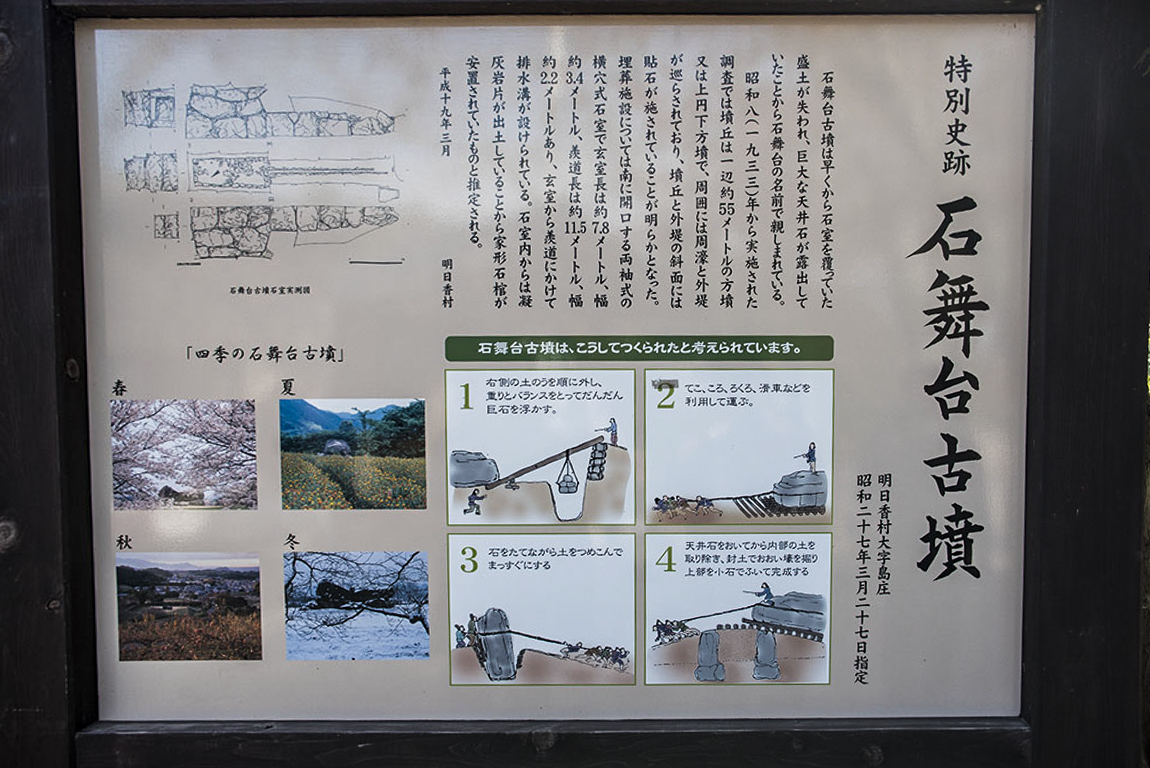

| 写真10: 石室説明板 |

| 石室の調査から大小30数個の花崗岩が使用されており、天上に使われている石の重さは北側64トン、南側77トン、総重量2300トンという大規模であることが分かりました。このような重量物を当時どのような手段で運搬し築造したのか、一時昔人になってあれこれ推定するのも楽しいものです。 |

|

| 写真11: 石舞台古墳入り口 |

|

| 写真12: 石舞台古墳内部 |

| これだけの大がかりな築造が出来るのは相当の権力者と推定されます。当時天皇と婚姻関係を持ち絶大な権力を持っていた蘇我一族ならできると思われます。 |

|

| 写真13: 石棺(再現物) |

| −−−***−−− |

| 5.伝飛鳥板蓋宮跡 |

|

| 写真14: 飛鳥板蓋宮跡 |

| 7世紀の約100年間は歴代天皇が次々と宮を造営しましたがその遺跡はまだほとんど確認されていません。その中で皇極天皇(642年〜645年)の飛鳥板蓋宮はこの付近であるとの伝承があり調査されました。その結果、宮の全体像はが判明しましたが飛鳥板蓋宮焼失後(655年)その上に飛鳥浄御原宮が造営されているのではないかと考えられています。 |

|

| 写真15: 飛鳥板蓋宮の石敷きの遺構や大井戸(復元) |

| 飛鳥板蓋宮の歴史的なポイントは、この宮の大極殿(一説には内裏の庭とも言われている)で時の権力者蘇我入鹿が斬殺され(乙巳の変)、蘇我一族滅亡の舞台になったことかと思います。そして大化改新へと時代は大きく進んでいきました。 |

|

| 写真16: 飛鳥板蓋宮より見る甘樫丘 |

| 当時の権力者・蘇我蝦夷と蘇我入鹿がそれぞれ大きな館を構えていた甘樫丘はすぐ前です |

|

| 写真17: 飛鳥板蓋宮より見る飛鳥寺 |

| 蘇我一族が約20年かけて建てた飛鳥寺も間近です |

|

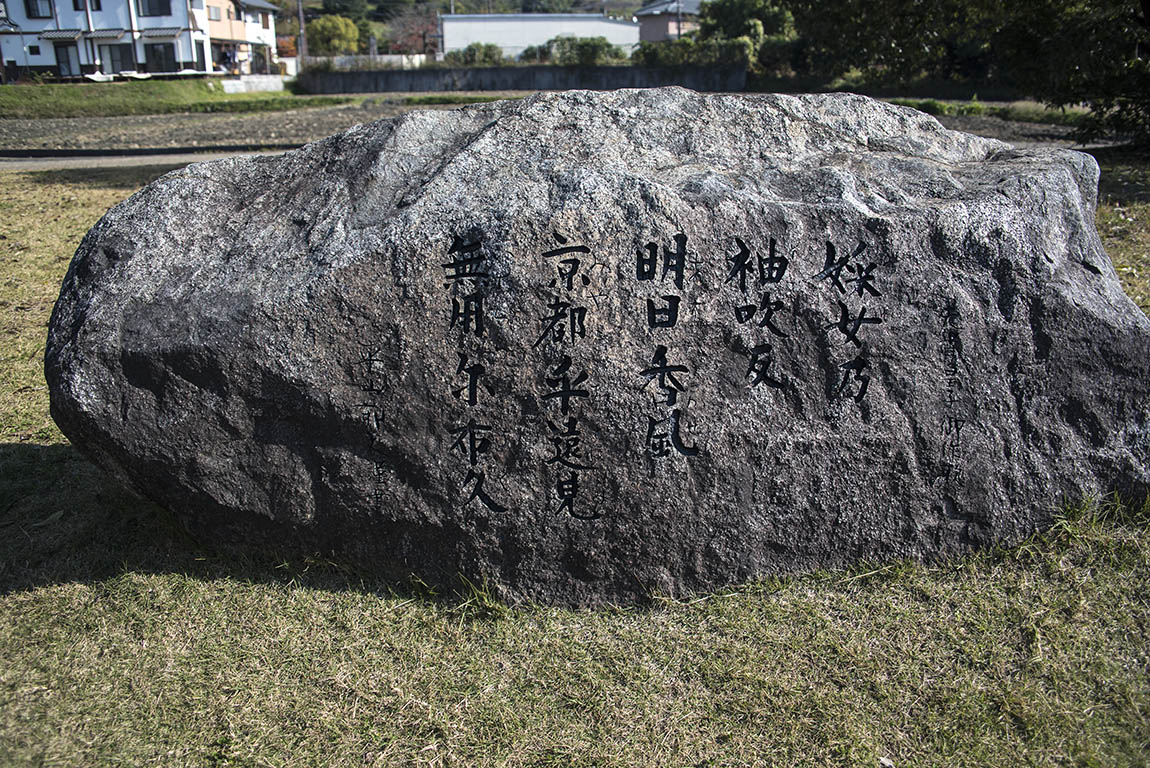

| 写真18: 飛鳥板蓋宮跡の万葉歌碑 |

| 采女(ミコ)の袖吹き返す明日香風 京(ミヤコ)を遠みいたずらに吹く・・・志貴皇子 |

| −−−***−−− |

| 6.飛鳥寺 |

|

| 写真19: 田園の中、土壁に囲まれた飛鳥寺(安居院) |

| 時の権力者・蘇我馬子によって建立された日本最古の本格的な寺院で、最初は法興寺と呼ばれていました。西に蘇我氏の邸宅がある甘樫丘、東に中臣鎌足が支配していた多武峰(談山神社)があり、まさに飛鳥の中心地です。 |

|

| 写真20: 飛鳥寺山門 |

| 日本最古の仏像である飛鳥大仏で有名です。 |

|

| 写真21: 飛鳥大仏開眼1400年の標識 |

| 平成20年に1400年を迎えている |

|

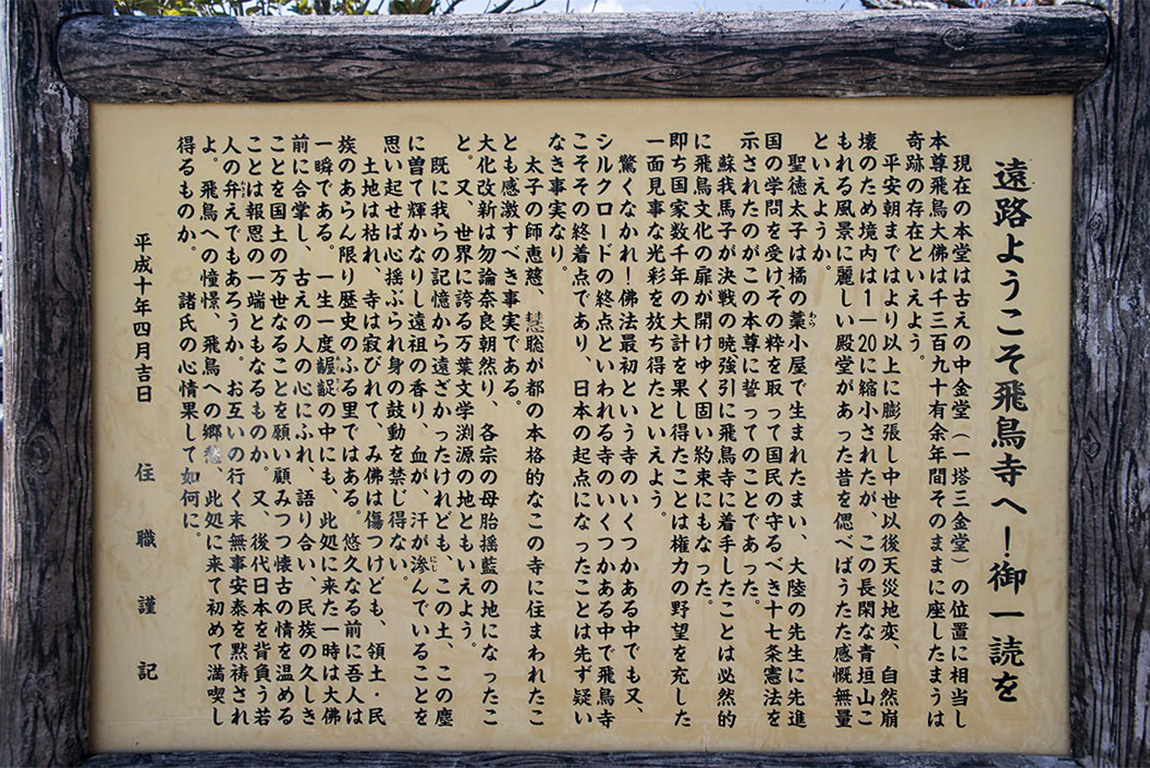

| 写真22: 門前の飛鳥寺住職の歓迎文 |

| 一言一句の心情あふれる格調高き文言に触れると住職の思いが伝わって来ます |

|

| 写真23: 飛鳥寺境内 |

| 現在の境内は奈良らしい簡素な造りで当時を偲ぶものは少ない |

|

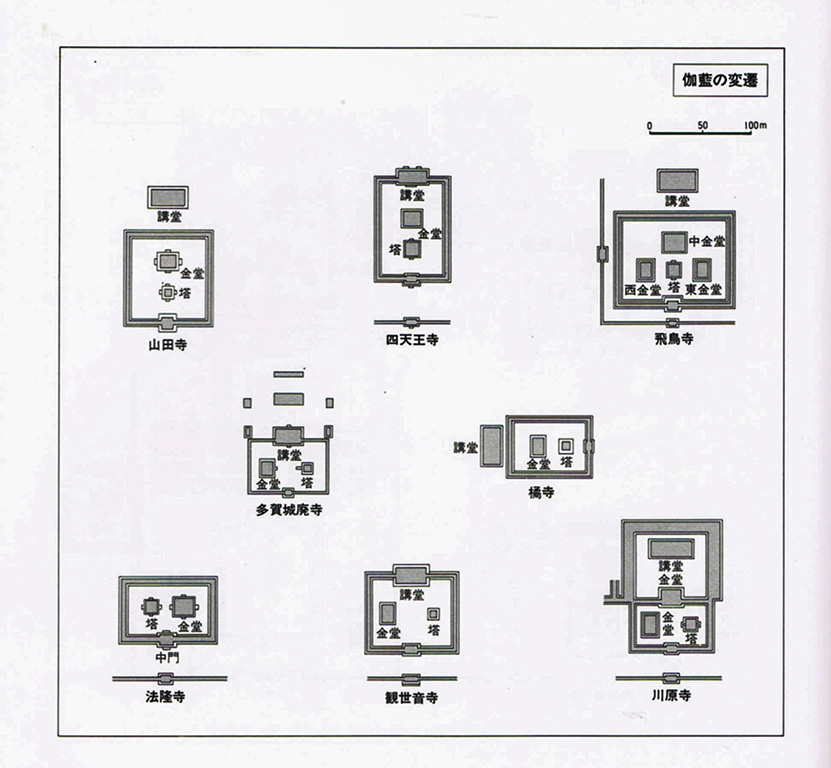

| 写真24: 創建当時の飛鳥寺伽藍復元図(本堂内に掲示) |

| 飛鳥寺の創建時の様子は日本の寺としては珍しく「日本書紀」や「元興寺縁起」などの文献類に記述されています。整地・着工から塔堂の建立、仏像の安置などの経緯が記述されています。これらのことから蘇我一族の創建とはいえ国家の権力機構と結びついて官寺に準じていたことが推定されます。 崇峻元年(587年)の整地から推古14年(606年)の金銅丈六仏安置まで18年かかっています。しかし飛鳥寺の伽藍は中世以降ほとんど廃絶し詳細が分かっていませんでした。近年発掘調査が行われその全貌が明らかになるにつれ当時の飛鳥時代の文化・技術、外国、特に仏教との関連などが多大に反映されたものであることが分かってきました。 、 |

|

| 資料4: 飛鳥時代の伽藍形態変遷 (日本の古寺10「塔の成立と伽藍配置・・工藤圭章記より引用) |

| 日本に仏教が伝わって来たのは6世紀の中頃でありますが、初期にはそれがすんなり定着せず、排仏派(反仏派)との葛藤があったようです。そんな中で飛鳥の中心地に当時関係が深かった百済から僧と職人を招聘し飛鳥寺の造営がなされたと伝えられています。飛鳥寺の創建時の伽藍配置は一塔三金堂(上図参照)と当時では珍しく東西約200m、南北約300mと壮大豪華のものであり、その形式は高句麗の寺に見られる様式です。瓦などは百済様式のものがあります。寺院創建当時、朝鮮では三国時代で戦乱に明け暮れていましたが僧たちはそれに関係なく比較的自由に来日できたようです。初めての仏教寺院ということで百済、高句麗など渡来技術が結集され、それに飛鳥の桧隈地区の職人集団が造営にあたったようです。 今までにない豪華なものであることから、庶民に新しい時代の息吹を感じさせ、支配層の権力誇示になったものと思います。この飛鳥寺建立後、天皇や豪族の寺院建設が盛んになって行きます。 |

|

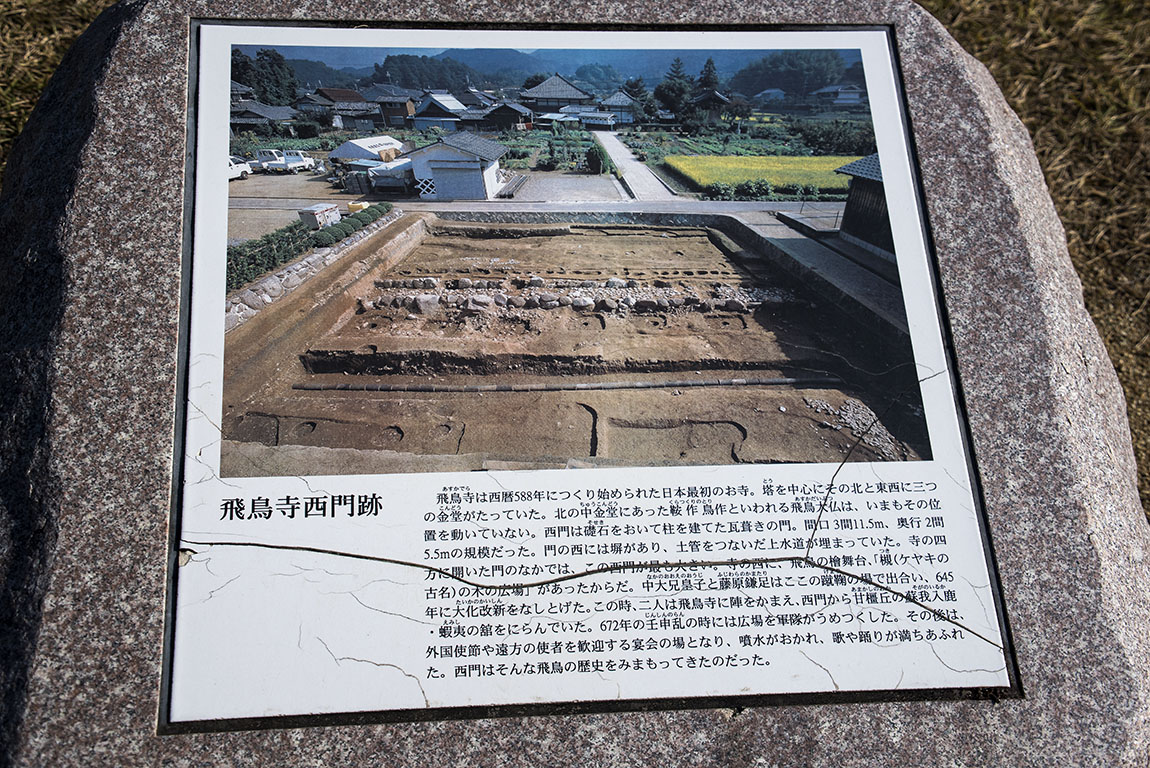

| 写真25: 飛鳥寺西門 |

| 現在の西門はこじんまりとしたものです |

|

| 写真26: 西門付近の発掘調査の説明板 |

| 西門の前に飛鳥の檜舞台があり、数々の歴史的舞台になったようです |

|

| 写真27: 曽我入鹿の首塚(飛鳥寺西門前) |

| 後に入鹿を弔うために作られたようです(鎌倉時代の作)。創建時はこの辺りまで飛鳥寺境内で壮大であったようです。 |

|

| 写真28: 飛鳥寺本尊飛鳥大仏(釈迦如来座像) |

| 推古天皇13年(605年)、天皇が聖徳太子や曽我馬子らと発願し、同17年(609年)鞍作鳥(止利仏師・・名前が示すように馬具製作に携わっていた百済からの渡来系氏族の一人)によって造られた日本最古の仏像です。丈六仏で高さ約3m、銅13トン、黄金30kgを用いて造られています。しかし平安と鎌倉時代に火災にあい全身罹災しました。その後、江戸時代に再建され、大仏も修復されました。顔の目の部分、左耳、右手指は創建当時のままのようです。 しかし罹災し修復されてはいますが約1400年の間この飛鳥の地に鎮座し、日本の変遷をじっと見続けた最古の仏像である意味は大きいと思います。 |

|

| 写真29: 飛鳥寺本尊飛鳥大仏(2・・右半身像) |

|

| 写真30: 飛鳥寺本尊飛鳥大仏(3・・左半身像) |

|

| 写真31: 飛鳥寺本尊飛鳥大仏(4・・左尊顔) |

| よく見ると尊顔には痛々しい修復の痕が見られますがこれも歴史の重みを感じさせるいわば勲章のように私には思えます。左右で顔立ちが異なり、左側からの尊顔は大仏とは思えぬ端整な容貌です。 写真界の巨匠・土門拳は晩年の古寺巡礼でこの飛鳥大仏を撮っております。その土門写真は正面から両眼部分だけをクローズアップした特異な構図です。土門の撮影時の気持ちがやっと理解できたように思います。 |

| −−−***−−− |

| 7.甘樫丘 |

| 標高148mの飛鳥盆地の西方に位置する甘樫丘、この展望台にたつと飛鳥京が置かれた飛鳥盆地を見渡すことが出来ます。また、この丘の一角に曽我一族が要塞のような邸宅を構えていました。 |

|

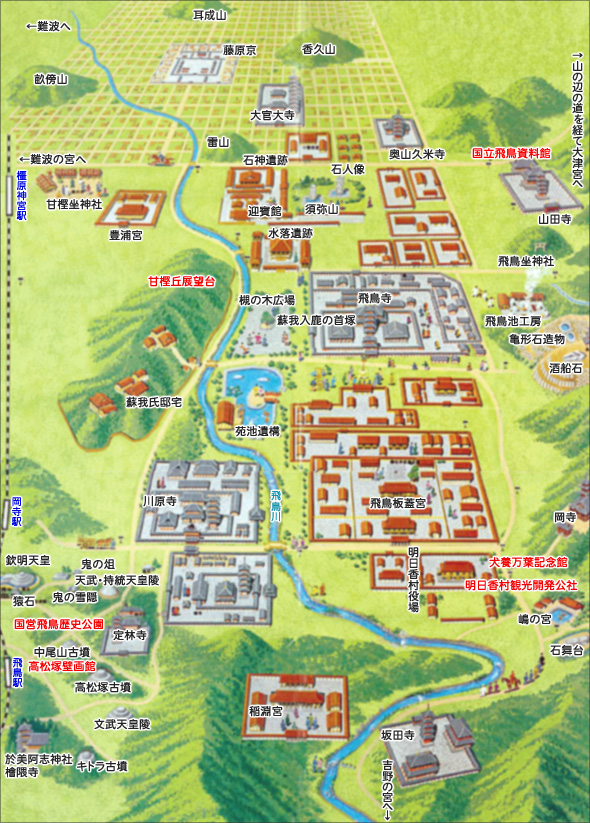

| 資料5: 甘樫丘周辺図(赤線は主のもの) |

|

| 資料5: 飛鳥京の復元図(赤字は現在の施設) 飛鳥歴史公園館HPより引用 |

| 奈良盆地の中心に置かれた飛鳥京、天香具山から橘寺までの南北約3km、多武峰から甘樫丘・飛鳥川までの東西約0.7kmに囲まれた狭い盆地の中に設けられました。6世紀半ばから7世紀末までの約150年間、日本(倭国)の中心がこの盆地に置かれていたのです。ここに都を形成する宮殿や豪族の建物、寺院が建ち並び、渡来人が移り住み日本の初期の統治機構を造っていたわけです。 飛鳥を回り、甘樫の丘に立って飛鳥盆地を見下ろしましたが、現在ののどかな飛鳥の田園風景から一気に古の飛鳥京を思い起こすにはちょっと私には時間がかかりそうです。 |

|

| 写真32: 甘樫丘山頂よりの展望(東方面) |

| 眼下に飛鳥寺があり、その後方に多武峰がそびえ、時代の舞台となった談山神社があります |

|

| 写真33: 甘樫丘山頂よりの展望(眼下の飛鳥寺は間近) |

| 眼下の飛鳥寺、当時はほぼ写真全体を占める一塔三金堂の壮大豪華な伽藍が展開していたようです |

|

| 写真34: 甘樫丘山頂よりの展望(北方面) |

| 飛鳥京の北方境界となる天香具山(右、152m)、耳成山(左、140m)など昔から神々の山とした大和三山が遠望できます。この大和三山に囲まれた地区に藤原京が置かれました。 |

|

| 写真35: 甘樫丘山頂よりの展望(北方面) |

| 畝傍山(右手前、199m)、二上山(後方)が遠望できます。大和三山は万葉集の中でよく詠われています。 |

|

| 写真36: 甘樫丘山頂よりの展望(南東方面) |

| 眼下の飛鳥盆地にある飛鳥板蓋宮などを見下ろすことが出来ます。その背後に岡寺、石舞台古墳などがあります。右後方が高松塚古墳がある桧隈地区で渡来人が多く居住していました。 |